سنوات صدام مذكرات بقلم المترجم الخاص سامان عبدالمجيد ـ الحلقة السابعة

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 25 نيسان/أبريل 2014 10:27

سنوات صدام ـ الحلقة السابعة

إكرامية لكاوندا وبقشيش لحبري، مئة لقاء تسفر عن العجز عن فهم لغز شخصية صدام

في السبعينات كان صدّام قد بدأ يستقطب حوله بعض «الزبائن» الأفارقة. فقد صار جزء من الريع النفطي يُعاد ضخُّه في هذه البلدان النامية،في شكل مساعدات مباشرة أو استثمارات. وقد موّل صدّام، مثلاً، العديد من المشروعات الزراعية في موريتانيا، ذلك البلد الذي كان يُقيم علاقات تعاون وثيق مع بغداد، الأمر الذي أتاح لحزب البعث أن يمارس تأثيره على نواكشوط.

وفي 1987، وبعد أن أنهى للتو حواراً مع حسين حبري، وضع صدّام يده على كتفي وهو يقول لضيفه الإفريقي:

هذا الرجل الطيب سيُسلّمك هذا المساء مبلغاً بقيمة مليون دولار! لقد أذهلني أن أرى الرئيس وهو يوزّع مثل هذا المبلغ، وكأنه يوزّع بقشيشاً. لقد اكتشفت أن الهبة الإلزامية صارت «موضة» حكومية.

بقشيش ومرسيدس

مع غروب الشمس، قدم حامد يوسف حمّادي سكرتير الرئاسة وبيده شنطة المال، كنا واقفين أمام مدخل إقامة الأجانب، وكان أمر صدّام واضحاً: فأنا الذي أسلّم المبلغ لصاحبه، لم أكن أشعر بالراحة وأنا ألعب دور «المصرفي الخفي»، وسألني السكرتير:

- هل تريد أن تذهب إليه وحدك؟

- لا فرق عندي، وإن شئت أن ترافقني.

ودخلنا معاً، وسلّمتُ المليون دولار لحسين حبري. وفي اليوم التالي رافقه صدّام شخصياً إلى المطار بسيارته المرسيدس، وقد شكر له الزائر هديته السخية، فقال له الرئيس:

- لا شكر على واجب، سيصلك كل عام ما يعادل مليونا من الدولارات، لك ولمن حولك.

وكان قادة أفارقة آخرون، وآسيويون أيضاً، يستفيدون من هبات الرئيس العراقي. فقد كان صدّام يحب إظهار سخائه تجاه زعماء بلدان العالم الثالث، التي كان يسعى لأن يثبت تضامنه معها، فهي بالنسبة إليه وسيلة لشراء مساندتها له وولائها في داخل الهيئات الدولية، فكثيراً ما كان يذكّر بأن بلاده «زورق كبير» لا تهزه الرياح بفضل جوده وكرمه.

وقد كان حسن غوليد رئيس جيبوتي، مثلاً، يتلقى بانتظام مساعدة مالية لبلاده وله شخصياً. في المقابل لم يكن وفاء هؤلاء المستفيدين السعداء يخلو من عيوب ومن خلل. ففي 1990، وقبل بداية حرب الخليج، قرّرت البلدان العربية المجتمعة في قمة القاهرة دعم اللجوء إلى القوة لإرغام العراق على الانسحاب من الكويت. وعلى هذا النحو، انضمت هذه البلدان إلى التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق.

وكان حسن غوليد، رئيس جيبوتي، قد عارض في اليوم نفسه هذا التحالف مع واشنطن، لكنه ما لبث بعد استراحة قصيرة ما بين الجلسات أن غيّر موقفه كلياً. وقد أذهل هذا الموقف المفاجئ أعضاء الوفد العراقي، الذين لم يستبعدوا أن يكون الكويتيون قد مارسوا ضغوطهم على غوليد. وقد سخط صدّام واغتاظ لهذا التحول بعد أن كان قد أعطاه مبالغ مالية هائلة في الماضي. وقد ظل صدّام يرغي بكلام غاضب عن «أخيه الجيبوتي»:

- أيّ نكرانٍ للجميل هذا... بعد كل الذي قدمته له!؟

وأحياناً كان بعض الرؤساء المفلسين يطلبون منه صراحة أن يتكفل بحاجاتهم الشخصية. ولم يكن ذلك يزعج صدام على الإطلاق، فقد كان عن طيب خاطر يلبي طلباتهم ويُغدق في العطاء. ولم يكن يتردّد في أن يسحب من صندوقه 50.000 أو100.000 أو200.000 من الدولارات السائلة حتى يساعد هذا أو ذاك الرئيس.

وحتى عهد قريب، تلقى الملقب ب«غاندي الأسود» وأبي استقلال زامبيا (العام 1964) كنيث كاوندا، الكثير من المال من صدّام حسين. ففي شهر نوفمبر 2002 وجواباً وعلى سؤال وجهه إليه الرئيس أثناء استقبال بالقصر الرئاسي عن أحواله، ردّ كنيث عليه قائلاً:

- على غير ما يرام، ففي بلدي نسي الناس أنني رئيسهم، كان عندي سائق وسيارة وظيفية، لكنني الآن بلا سيارة ولا سائق!

فردّ عليه صدّام قائلاً:

- كيف هذا وأنت رجل الاستقلال في بلادك تجد نفسك الآن محروماً؟ لا تقلق فإني لن أدعك ولن أتخلى عنك!

وعلى إثر ذلك الاستقبال منحه صدّام 200.000 دولار، وفقاً للاجراءات المعهودة. فقد سلّم عبد حمود أمراً مكتوباً لمصالح المحاسبة في بروتوكول الديوان. وبعد ذلك حمل أحد الموظفين المبلغ إلى إقامة كنيث كاوندا. وكان رئيس زامبيا السابق قد شرح أثناء المحادثات بأن شخصين من أقاربه كانا قد أنشآ شركة بترولية ويطلبان تسهيلات للتعامل مع العراق، وقد رحب صدّام بالطلب من دون أي تردّد.

وقد عاد كنيث كاوندا إلى بغداد في فبراير 2003، وعند مغادرته لصدّام قال له:

- سيدي الرئيس، إنّي أعرفُ أن بلادكم تمر بمرحلة صعبة، لكن وضعيتي المالية في حالة من التدهور، وأنا في حاجة للمزيد من المال.

وخيل إليّ أنني رأيت في عيني صدّام شرارة من السخط، لكن صدام ما لبث أن التفت إلى عبد حمود سائلاً إياه:

- عبد، كم أعطيناه في المرة الأخيرة؟

- 200.000 دولار، سيدي الرئيس!

- أعطوه 100.000 هذه المرة!

كان صدّام مضرب المثل في الجود والسخاء من الخزانة العراقية، فكل من يلتقي به لا يمكن أن يرجع صفر اليدين. ومع ذلك فقد كانت تدهشني عنايته الفائقة تجاه كنيث كاوندا. وقد روى لي عبدالله السر الذي كان يربط ما بين الرجلين، ففي نهاية السبعينات سئل الرئيس الزامبي بشيء من الوقاحة أثناء مؤتمر صحافي:

- يقال إن علاقات صداقة تربطكم بصدام حسين.. إنه مع ذلك رجل دكتاتوري.

فغضب كنيث كاوندا واحتدّ لذلك، وردّ على ذلك الصحافي:

- صدام حسين رجل دولة، وحين يرد ذكره على لسانك فإنه خليق بك أن تستعمل الألفاظ الملائمة. فالرئيس صدام حسين ليس سائقاً، وإن تماديت في شتمه فاغرب عنّي!

وقام الأمن بطرد ذلك الصحافي. وقد أكد لي علي عبدالله أن صدام قد علم بالحادثة، فتوطدت بذلك صداقته مع كنيث كاوندا. وكان ذلك أيضاً سمة من سمات شخصيته. فقد كان يرافق الرئيس الزامبي السابق حتى سيارته وينتظر حتى ينطلق السائق فيحييه بيده،.فقد كان يخص «أصدقاءه» بهذا الاحترام من أمثال أحمد بن بيللا، رئيس الجزائر الأسبق كما كان يخص بهذا الاحترام أيضاً ضيوفاً مميزين من أمثال كوفي عنان. وفي العادة يُحيي صدَّام ضيوفه في قاعة الاستقبال وكنّا نخرج من دونه.

في الغرب كثيراً ما يشاع أنّ أنصار القضية العراقية من أمثال جانيت لوبان، زوجة الزعيم اليميني الفرنسي، أو النائب العمالي البريطاني جورج غالوي قد استفادوا من الهبات نفسها، فالأمر واردٌ بالفعل، لكنني لا أملك أي دليل مباشر على ذلك. كان صدّام يهوى الإبهار...

فكلما زاره رئيس أجنبي حرص على أن يقدّم هدية لزوجته، فتبعاً لمرتبة الضيف وأهميته أعدّ البروتوكول أنواعاً مختلفة من الساعات السويسرية الذهبية ولا سيما «الرولكس» أو «البيجايه».

والوزراء ورؤساء الوفود لم يكن لهم الحق سوى في الماركات الأقل سحراً وجاذبية، وكثيراً ما كان السجاد الشرقي الفاخر يقدَّم كهدايا أيضاً. كان صدّام يحب المغالاة في الحديث، وكان يسعى دائماً للتحكم في نبرات صوته، فقد كان يجد في أحاديثه الخاصة من الراحة ما لا يجده في أحاديثه العامة، وهو محاط بجهاز أمني صارم.

وكان إذا قام بزيارة مدينة من المدن حرص على أن يحيي الجمهور تحية سريعة من شرفة دار البلدية أو المدرسة قبل أن يغادر المكان. وتعود آخر أطول خطبة إلى نهاية السبعينات، أثناء الإعلان عن «الميثاق الوطني» وهو البرنامج السياسي الذي يتضمن العلاقات الدولية وتسوية الصراع بالسبل السلمية.

في المناسبات الرسمية، كان صدّام يلقي خطبه بصوت خفيض رتيب خال من كل حماسة، وكان أحياناً يتعثر في الكلمات، وكأنه يقرأ النص لأول مرة. في هذا السياق كان أصدقائي كثيراً ما يقولون لي:

- ليس هو الذي يكتب خطبه، فهو بالضرورة يستعين بمساعدٍ يُعدّ له ما يشاء من خطب!

وكنت في كل مرة أحاول أن أفنّد ظنونهم:

- أؤكد أن صدّام يكتب خطبه بنفسه، فقد صحّحنا هذا النص في المكتب الصحافي.

ناهيك عن أن صدام كان ضعيف النظر، ولذلك كنا نطبع نصوصه بالأحرف الكبيرة. فالصفحة الواحدة لم تكن تتضمن أكثر من خمسة أسطر.

كان صدام في لقاءاته الخاصة يسعى للتأثير على محدثيه. فقد كان يستعمل جاذبيته الكاريزميه حتى يفرض الاحترام والإقناع من دون اللجوء إلى أسلوب التعالي. وعلى عكس ملك المغرب حسن الثاني ملك المغرب، لم يستقبل يوماً أي صحافي أو ضيف من على منصّته، فقد كان بروتوكوله دائماً غاية في البساطة.

في الغرفة الخلفية كان زواره يسألونني قبل الالتقاء به كم سيستغرق اللقاء من وقت، فكنت اردّ عليهم دوماً:

- ليس ثمة قواعد ثابتة، فأنتم ضيوف الرئيس، واعلموا أنه لن يفرض أحد حدّاً لزمن اللقاء، فقد يستغرق حديثه معكم ساعات كاملة.

نكات صدام

كان صدام يعشق المزح والطرفة سعياً منه لتلطيف الأجواء. لم تكن نكتتهُ المفضّلة ظريفة بالضرورة، فكثيراً ما كان يروي قصة جندي مع راعٍ كردي: ذات مرة سأل الجندي الراعي كيف يُطعم غنمه، فردّ عليه ذلك الرجل الريفي قائلاً: «إني أُطعمهم قمحاً!»، فغضب الجندي وقال: «كيف يمكنك أن تعطي قمحاً لخرافك بينما الشعب يموت جوعاً؟!»، وبعد أن أشبعه ضرباً وعده الراعي بأنه سيغيّر طعام قطيعه.

وبعد مرور بعض الوقت جاءه جندي آخر وسأله السؤال نفسه، فردّ عليه الراعي بأنه يطعمها أرزاً! فغضب هذا الجندي أيما غضب وقال له: «كيف يمكنك أن تطعم غنمك أرزاً والشعب يموت جوعاً؟» وبعد أسبوع جاءه جندي ثالث، فبادره الراعي في وجل قائلاً بعد أن حفظ الدرس: «إني أعطي لغنمي نقوداً لتشتري بها ما طاب لها من السوق». خلال حواراته وأحاديثه، إذن، كان صدّام يبدي الكثير من الظرف وبعض المجاملة.

وشتان بين هذه الصورة وبين صورة الرجل صاحب القبضة الحديدية الذي يهابه الشعب ويخشاه! فقد كان أصدقائي يسألونني كيف تطيق العمل مع مثل هذا الطاغية؟ فكنت أوضح لهم أنّ صدّام في علاقاته معي كان لطيفاً ودوداً، ولكنهم لم يكونوا يصدقون، ظناً منهم أنني لا أجرؤ على انتقاد «معلّمي» خوفاً من انتقامه منّي.

ولا شك أن هذه الشخصية المزدوجة كانت لغزاً بالنسبة لي، فالرجل في الحياة الخاصة كان سخياً ودوداً، أما في الحياة السياسية فقد كان يبسط الرعب على كل البلاد، ولا يتوانى عن سحق كل من يعارضه. ولذا كنت أعيش في تناقض دائم، فقد كانت الصحافة الدولية تشبهه بالغول وكنت أراه دائماً هادئاً ولطيفاً بشوشاً. كان الخارج والعراقيون يخشون فيه طاغية دموياً، بينما كنت أنا أحتك برجل مهذّب مجامل.

كنت وأنا أعمل معه أقدّر جانبه البسيط، المباشر، فكثيراً ما كان يقول لي، مقاطعاً الحديث مع محدثه:

- سمان! اشرب شايك قبل أن يبرد!

خلال هذه اللقاءات، كنت أحمل في جيبي منديلاً حتى أمسح به جبيني من العرق، فأنا كثير التعرّق في الأجواء الحارة. فالقاعات التي كان صدام يستقبل فيها زوّاره لم تكن مكيفة لأنه كان يعاني من آلام في الظهر. وحين كانت قطرات العرق تسيل على وجهي كان صدّام يلحظها فيأمر مصالح الأمن بأن ترفع مستوى التكييف.

بمناسبة زيارة حسين حبري للعراق العام 1987، أقام صدّام مأدبة على شرفه في أحد القصور، وكانت طاولة الأكل على شكل الحرف «يو» الإنجليزي. وكان البروتوكول قد وضع الكرسي الخاص بي في داخل هذا «اليو». كان صدّام وحبري يأكلان إلى جانبي، وكانت أطباق الأكل تتوالى بلا انقطاع. ولما كان يصعب عليّ أن أخدم نفسي بنفسي فقد جاءني أحد الخدم بطبقٍ كبير به تشكيلة كاملة من الطعام. كان صدام وحبري إلى جانبي، وكنت أترجم ما كان يجري بينهما من كلام، لكن صدّام ما لبث أن نادى رئيس التشريفات قائلاً له:

- لماذا لا يأكل مترجمنا كما نأكل نحن؟ إعلمْ أنه أيضاً واحدٌ من ضيوفي!

فورات الغضب

لكنّ ذلك لم يكن يمنع صدّام من أين يدخل أحياناً في فورات من الغضب الشديد، فقد كان إذا قرّر شيئاً لا يطيق أن يتأخر تنفيذ أوامره على وجه السرعة أو أن يُساء فهم هذه الأوامر. فأثناء زيارة حبري بالذات، كان قد طلب من مساعديه أن يرافقوا القائد التشادي إلى الفاو المدينة المحرّرة آنذاك. وقد حرص على أن يضع طائرة مروحية تحت تصرفه لكي يحلق فوق المدينة المدمّرة.

في اليوم التالي عندما عاد حبري من جولته في تلك المقاطعة، سأله صدّام قائلاً:

- هل حلقت فوق الفاو؟

- لقد ذهبنا إلى المكان بالسيارات.

فاستشاط صدام غضباً، واستدعى مدير التشريفات.

- هل يجب أن أقوم بكل شيء بنفسي؟ ألم أقل لكم بأن تنقلوا ضيفي بالمروحية؟ لماذا لا تطيعون أوامري؟

وغمغم مدير التشريفات ببعض كلمات الاعتذار، وهو يتلقى تأنيبات الرئيس بلا أي اعتراض. وأحب أن أقرّ هنا أنني أتحمل قسطاً من المسؤولية في هذه الحادثة، فقد اعطى صدّام الأمر داخل السيارة الرئاسية بحضور الرئيس التشادي وأحد الحرّاس، وكنت قد ترجمت أوامر الرئيس، لكن لا أحد نقل المعلومة إلى البروتوكول، فقد كان عليّ أن أتكفل بتلك المهمة.

كانت بعض الموضوعات تغرقه حتماً في أسوأ حالات الغضب، على نحو ما حدث ذات مرة مع الكاردينال أشيل سيلفستريني، المبعوث الخاص للبابا يوحنا بولس الثاني في منتصف التسعينات. كانت العقوبات الدولية قد بدأت بعواقبها المأساوية تنعكس على الشعب العراقي. ساعتها اقترح هذا المبعوث على صدّام أن يعترّف بدولة اسرائيل كمؤشر للإرادة الطيبة الدالة على أن العراق يرغب في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

فأثار ذلك حفيظة صدّام، الذي راح يعنّف ويوبّخ محدثه قائلاً:

- إن ما تقترحونه علينا يخالف مبادئنا. إن ما نعانيه من آلام تحت الحصار لن يثني عزيمتنا، فاعلموا أنني رجلٌ صاحب مبادئ، وكان عليكم أن تتحروا أمري قبل لقائكم بي!

عند نهاية هذا اللقاء الصاخب، أعطى الرئيس الأمر لسكرتيره الصحافي بنشر فحوى هذا اللقاء. ولم يكن هذا الأسلوب معهوداً. ففي العادة كانت مصالح الرئاسة تنشر بياناً مقتضباً يشير إلى أن صدّام قد استقبل هذه الشخصية أو تلك للحديث عن تطوير التعاون ما بين الطرفين أو في موضوعات ذات اهتمام مشترك، أما الفحوى الدقيق للمحادثات فقد كان يظل سرّاً خفياً.

وبصفتي شاهداً على الحادثة كُلّفِتُ بتحرير محضر المحادثات، الذي أرسل فيما بعد إلى وسائل الإعلام. أما حول الصراع الإسرائيلي العربي، فقد كان لصدّام ردود أفعال غاية في الحساسية، فقد كان يرى أن أي تنازل عن القضية هو بمثابة استسلام مُذلٍّ وقد ظل هذا الموضوع من التابوهات حتى النهاية. وفي مناشداته للمقاومة ضد المحتل الأميركي، التي كان يوجهها للعراقيين بواسطة الأشرطة الصوتية، لم يهمل مرّة الإشارة إلى النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

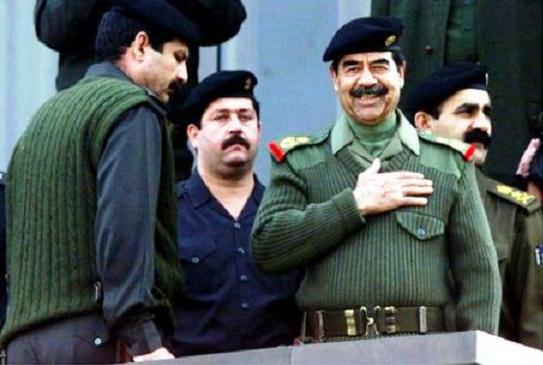

صدام حسين يقلد أوسمة لعدد من القادة من قوات الحرس الجمهوري

بعد حرب 1991 بقليل، وبينما كان يوزّع الأوّسمة على العساكر، اشتكى له أحد الضباط من مصاعب الحياة اليومية، ثم قال:

- لعل الأفضل لنا أن نكون أكثر مرونة تجاه اسرائيل، فطالما ظلت مواقفنا في هذا الشأن بهذا القدر من الصرامه فسوف نظل نعاني أسوأ العواقب، لماذا نكون أقل مرونة من الفلسطينيين أنفسهم؟!

ولم يكن ليقبل صدّام بهذا التجاوز، فراح يوبّخ هذا «الجبان» بعنف شديد:

- كم أنا نادم على منحك هذا الوسام! هل هكذا تشكرني على هذا الوسام؟ هل يعقل أن يخرج من هذا الصدر المزيّن مثل هذا الهذر والسخف؟! كيف تجرؤ على مصالحة الصهيونية؟

وفي بداية التسعينات، تلقى مسؤول كبير في حزب البعث هو الآخر درساً من الصعب أن ينساه، فقد اقترح فكرة غريبة لملء خزائن الدولة:

- سيدي الرئيس، إننا نملك موارد يمكن أن تساعدنا في التغلب على مصاعبنا، لماذا لا نبيع الذهب الذي يغلّف قبب مساجدنا؟

لم ينله من ردٍّ على هذا السؤال سوى ضربٍ شديد انهال عليه من صدّام الذي استشاط غضباً:

- كيف لك أن تفكر في التخلص من تراثنا الديني؟ أنت لست جديراً بمنصبك!

قليل من شخصيات النظام من كانت تجرؤ على انتقاد الرئيس. ومع ذلك، فقد كانت بعض هذه الشخصيات من أمثال نزار حمدون تنتقد الرئيس بالفعل، بل وقد ذهب ممثل العراق لدى منظمة الأمم المتحدة، الذي توفي في يوليو 2003 بعد إصابته بالسرطان، في انتقاده للرئيس أبعد ممّا كان يحق له، فبعد هروب حسين كامل العام 1995، وجّه هذا الممثل رسالة إلى صدّام من سبع صفحات.

وقد حملت صراحة أقواله التي بلغت درجة المساس بالذات الوطنية بما يثير الذهول حقاً. فقد راح هذا السفير ينصح صدّام بمزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، وبتجريد المجتمع من السلاح، وإلغاء الصفة العسكرية عنه قائلاً:

- إن زيك العسكري لم يعد له ما يبرّره لأنّ الحرب قد انتهت، فهي تعطي الانطباع بأننا نُعِدُّ لصراع جديد. فالزي المدني سوف يطمئن العراقيين والمجتمع الدولي إلى نواياك السلمية، كل شيء صار رمزياً.

في رسالته هذه انتقد نزار حمدون أيضاً السلطات المفرطة التي منحها صدّام لصهره الخائن والذي وصفه بـ «الطفل المدلّل». هذه الرسالة وردّ الرئيس عليها نوقشا خلال اجتماع لمجلس قيادة الثورة، الذي كان كل أعضائه يساندون صدّام. وقد ردّ هذا الأخير طبقاً لملاحظات «رفاقه» في مجلس قيادة الثورة. وقد وبخ صدّام سفِيره من حيث الشكل أكثر مما وبخّه من حيث موضوع الرسالة. فقد أخذ عليه كتابته الرسالة على حاسوب كان يمكن أن يقع في فخّ وكالة الاستخبارات الأميركية: «إذا كان لديك شيء تريد أن تقوله فقد كان من الأفضل أن تكتب رسالتك بخط اليد وترسلها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية أو أن تأتي إلي وتبلّغني الرسالة مشافهةً».

مع رفاقي في الرئاسة اعتقدنا أن نزار حمدون قد صار «مذموماً» من صدّام، وأنه سيّسحب على الفور من منصبه في نيويورك، لكن المفاجأة الكبرى أنه لم يعد إلى بغداد إلا بعد ثلاث سنوات، في شهر فبراير 1998 بمناسبة زيارة كوفي أنان الذي جاء لتسوية أزمة القصور الرئاسية.

ولم تتعرض له مصالح الأمن بأي مساءلة، وعاد مطمئن البال إلى منصبه في الأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف تخلى صدام عن زيه العسكري في مناسبات لم تكن تبرّر ذلك السلوك.

تشدد وتساهل

إذا كان نزار حمدون قد تجرأ على هذا النحو على انتقاد صدّام، فذاك لأن صداقة طويلة ظلت تربط بين الرجلين منذ زمن بعيد. فقد ناضلا معاً في صفوف حزب البعث منذ العام 1963، وظننت على أي حال أن مثل هذه الرسالة، حتى ما بين «الرفاق»، لا يمكن أن تظل بلا عقاب، لكنيّ كنت على خطأ في هذا الظن، فقد كان صدّام يعرف كيف يكون حليماً كريم النفس.

وقد كان بوسع صدّام أن يكون في آن متشدّداً ومتساهلاً، فأي غلطة أو خطأ لا يؤديان بصاحبهما بالضرورة إلى المشنقة أو إلى سجن أبو غريب المشؤوم كما تبين لي ذلك في مناسبات كثيرة.

بعد حرب الخليج عام 1991، أصدر صدّام أوامره بعقد أول مؤتمر عام لحزب البعث، الذي أطلق عليه اسم «مؤتمر الجهاد وإعادة التعمير». وعلى مدى أسبوع كامل رحنا نعمل في المكتب الصحافي ليل نهار من أجل إعداد خطابه المطوّل ووثائق الندوة، فقد كان الخطاب وحده يمتد على مدى ستين صفحة.

لكن صدام ما لبث ليلة المؤتمر أن غير الخطاب رأساً على عقب، فلم نجد بدّاً من أن نعيد كل شيء من الصفر.

عند منتصف الليل قلتُ لعبد الجبار محسن، السكرتير الصحافي في تلك الفتره إننا قد لا نتمكن من إنهاء العمل في الوقت المحدّد، من طباعةٍ وتصحيحات وتصوير ألف نسخة لمجموع المشاركين في المؤتمر.

في نهاية الأمر طُبع نصُّ صدّام على مطابع جريدة «القادسية»، لكنْ عند قراءته أمام المؤتمرين توقف صدّام فجأة وراح يرشق بنظراته السكرتير الصحافي الذي كرّر صفحة وأهمل أخرى! وكم أدهشنا صدّام حين جاء بعد بضعة أيام يزورنا في المكتب الصحافي، وكانت تلك أوّل مرة تطأ فيها قدماهُ هذا المكان.

كانت مكاتبنا غير مرتّبة، وقد ازدحمت فيها الأوراق من كل الأشكال. وبدلاً من أن يُوبّخنا ويعنّفنا جاء لكي يرفع معنوياتنا ويشجعنا. وقد ظل يتحدث مع عبدالجبار محسن نحو عشر دقائق، ثم صافحني وحيا بقية الموظفين تحية ودٍّ وإخاءٍ. وعند مغادرته المكتب قال لنا:

- إنّ من يعمل كثيراً قد لا ينجو من الأخطاء!

لقد كانت شخصية الرئيس عقدة حقيقية من المتناقضات، ففي ذاته كان يتعايش الأجود والأسوأ معاً. فعلى الرغم من نحو مئة لقاء شاركت فيها لم أفلح يوماً في فهم هذه الشخصية الغامضة فهماً كاملاً. من هذه اللقاءات هناك لقاء لم يُفصَح عنه إلى الآن، جمع ذات يوم ما بين صدام ومبعوث للرئيس الأميركي بيل كلينتون، وهو مثال على هذا التعقيد.

فقد قرّر صاحب البيت الأبيض الجديد أن يعيد الاتصال بصدام، فأرسل إلى بغداد سرّاً عن طريق طارق عزيز واحداً من مقربيه الأصدقاء. قبل اللقاء أراني الرجل صوراً يظهر فيها إلى جانب بيل كلينتون، ولم يخف عليّ هدف الزيارة وهو يحمل نوعاً من الشهادة موقعة بخط الرئيس الأميركي:

- لقد جئت لأنقل تحيات الرئيس كلينتون للرئيس صدّام حسين. وعلى مدى الزمن الذي استغرقه الانتظار في الغرفة الخلفية، راح هذا الزائر الموقّر يروي قصصاً غريبة. وقد أوصيته في حذر أن لا يدع لسانه يزلّ بالمزح أثناء الحديث مع الرئيس:

- إن المزحات غالباً ما يصعُب ترجمتها، وإن هي لم تُضحك الرئيس فقد يصير الموقف مزعجاً!

وخلال اللقاء شرح الأميركي للرئيس، إجمالاً، أن الرئيس الأميركي الجديد على استعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاميركية العراقية، والانطلاق من جديد على أسس من الصداقة وعلى قواعد جديدة. ففي رأيه أن كل الاحتمالات كانت قائمة وممكنة، ولم يقدّم أي اقتراحات ملموسة، ولمْ يشر إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، ولم يذكر أي برنامج زمني محدّد، بل جاء ليضع المعالم الأولى للحوار ويمدّ إليه يد بيل كلينتون.

لكن كم أدهشني الرئيس المتعاظم، الذي ظل غير متأثر بهذه اللفتة، واكتفى بالعودة إلى أفكاره الثابتة: عظمة العراق وحضارته الخالدة وشعبه الأبي الشجاع. وقد روى كفاحاته الخفية في حزب البعث في الستينات والتقائه بطارق عزيز، ولم يحاول في أي لحظة أن ينتهز الفرصة المتاحه ولا أن يجيب عن طلب كلينتون.

وبعد خروجي من الحوار، عبّرتُ عن أسفي صراحة لعلي عبدالله، فقد أضاع صدّام فرصةً هائلة، ترى ما الذي جعله يدير ظهره لهذا المنعطف الجديد؟ أأزعجه كون أن مبعوث البيت الأبيض ليس شخصية رسمية؟ إني أشك في ذلك، طالما أنّ صدّام يفضّل الاتصالات الشخصية على المداولات الرسمية، وقد فهم كلينتون هذا الجانب من شخصية صدّام.

في الواقع كان صدّام يخشى «بيع» نفسه للأميركيين، فالتصرف بعنادٍ كان مسألة شرف بالنسبة إليه، فلم يكن صدّام يشك في كون أن كلينتون لو كان حقاً صادقاً وجادّاً في إرادته في إعادة بناء الجسور مع العراق، لكان أرسل مبعوثين آخرين، ولم يدرك صدّام ان رئيس دولة أول قوة في العالم حين أرسل إليه على عجل صديقاً شخصياً، يكون قد قام ببادرة قوية تكاد تكون مذلّة. ورفض صدّام لليد الممدودة إليه تشهد على عدم فهم قاتل للعالم الخارجي.

وبينما كان صدّام يتوقع وصول اشارات أميركية جديدة اعتبر كلينتون الملف مطويّاً، ففي رأيه لم يعد ثمة شيء يمكن انتظاره من الرئيس العراقي. وفي منتصف التسعينات رفض كلينتون تمويل عمليات سرية لقلب النظام العراقي نظمتها وكالة الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع المعارضة العراقية في المهجر.

وفي 1998لم يتردّد في شنّ عملية قطع رأس النظام «ثعلب الصحراء» وفي قصف البلاد أيضاً، وقبل سنوات كان يرفض أن «يباع»، لكنّ صدام ما لبث أن صار نهائياً غير قابل لأن «يُشترى» من جديد.

للراغبين الأطلاع على الحلقة السادسة:

http://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/fereboaliraq/9684-2014-03-27-19-39-27.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

895 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- مسلسل_عمر - الحلقة الخامسة

- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين

- رابطة النخب التربوية والاجتماعية في بغداد، تقيم أمسية احتفاء بالأديب لطيف عبد سالم، وإشهار وتوقيع كتابه (هوادج الحب)

- فيديو - استراحة قصيرة مع لوريل و هاردي /١

- رمضان في أزقة بغداد .. تقليد تبادل الأطباق يتجدد بروح عصرية

- هل وصلت الاستعدادات الامريكية للحرب مرحلة اللاعودة؟ وهل بإمكان إيران اللجوء الى الخيار الشيطاني لتفاديها؟

- برنامج الامثال البغدادية .. الموسم الثالث مثلنا لليوم(الصبر مفتاح الفرج)

- فيديو - سوق الأعظمية في رمضان

تابعونا على الفيس بوك