مقارنة بين هجرة الأطباء العراقيين والمصريين إلى الخارج: الأسباب، الآثار، والاختلافات

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 أيار 2025 21:46

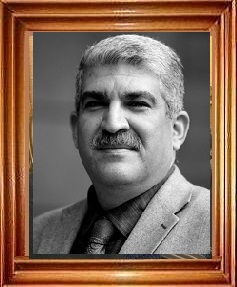

- كتب بواسطة: د.أسامة شكر محمد أمين

د. أسامة شكر محمد أمين*

مقارنة بين هجرة الأطباء العراقيين والمصريين إلى الخارج: الأسباب، الآثار، والاختلافات

تتصدّر مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد السكان، بينما يحتل العراق المرتبة الرابعة في هذا التصنيف. شكّلت حضارتا بلاد ما بين النهرين (التي يُعتبر العراق وريثها) ووادي النيل (مصر) إرثًا إنسانيًا عريقًا أضاء مسيرة البشرية منذ آلاف السنين. يتميز الشعبان العراقي والمصري بثرائهما بالكفاءات العلمية والعقول المنتجة، إلا أن الظروف السياسية المضطربة في المنطقة، بما في ذلك الصراع العربي الإسرائيلي والحروب المتتالية التي خاضها البلدان على مدى عقود، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية الطاحنة، أدت إلى تداعيات خطيرة تمثلت في نزيف العقول وهجرة الكفاءات لصالح دول أخرى، مما أثّر سلبًا على مسيرة التنمية في كلا البلدين.

تُعد هجرة الكفاءات الطبية من جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية إلى الخارج واحدة من أخطر القضايا التي تواجه النظام الصحي في كلا البلدين. على الرغم من أن الظاهرة مشتركة بينهما، إلا أن هناك فروقات جوهرية في الأسباب والتداعيات بين الحالتين. في هذا المقال، سنقارن بين هجرة الأطباء العراقيين والمصريين منذ عقود، من حيث الأسباب، الآثار، ومدى استجابة الحكومات لهذه الأزمة.

يظهر في الصورة كاتب المقال العراقي (على يسار المشاهد، الأستاذ المشارك والاستشاري في طب الأعصاب، وعضو مجلس رئاسة الجامعة) إلى جانب زميله (وصديقه) الطبيب المصري (على يمين المشاهد، المحاضر الأقدم في أمراض النساء والتوليد). التُقطت الصورة قبل عقدٍ من الزمن خلال حفل تخرج طلبة كلية الطب في إحدى الجامعات المرموقة خارج الوطن العربي التي يعمل فيها الاثنين. يختلف مسارا الرجلين؛ فقد هجر الطبيب المصري وطنه منذ سنوات طويلة بسبب الظروف الاقتصادية، وعمل في عدة دول بحثًا (منها ناميبيا في أفريقيا) عن فرص أفضل من الناحية المادية. أما الطبيب العراقي (كاتب المقال)، فلم يغادر بلاده بسبب الحاجة المادية، بل بسبب ما تعرّض له من غبن وظيفي وظلم مستمر من قبل الدولة، إلا أنه حظي بتقدير أكاديمي كبير واحترام واسع في مجاله في هذه الجامعة والدولة غير العربية (مثال لدولة طاردة للكفاءات وأخرى محتضنه لهم لخدمة مواطنيهم).

أولًا: أسباب الهجرة – أوجه التشابه والاختلاف:

١. العوامل الاقتصادية:

مصر:

• تدهور الاقتصاد المصري من الخمسينات إلى الآن: شهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة منذ الخمسينات، حيث بدأ بسياسات التأميم والتخطيط المركزي تحت حكم عبد الناصر، والتي ركزت على الصناعة والقطاع العام. رغم تحقيق بعض النمو في البداية، إلا أن هذه السياسات أدت إلى بيروقراطية وضعف الإنتاجية. في السبعينيات، تبنت مصر "الانفتاح الاقتصادي" تحت حكم السادات، مما أدى إلى نمو قصير الأجل لكنه زاد من الفوارق الاجتماعية والديون الخارجية. ثم جاءت سياسات الخصخصة في الثمانينيات والتسعينيات تحت حكم مبارك، والتي تفاقمت بسبب الفساد وعدم العدالة الاجتماعية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد الاقتصاد تحسناً نسبياً بفضل الإصلاحات المالية وزيادة الاستثمارات. بعد ثورة يناير ٢٠١١، دخل الاقتصاد في دوامة من عدم الاستقرار بسبب الاضطرابات السياسية. ومنذ ٢٠١٦، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة مثل تعويم الجنيه ورفع الدعم لتحقيق استقرار مالي، لكن هذه الإجراءات زادت من معاناة المواطنين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. الى وقتنا الحاضر، لا يزال الاقتصاد المصري يعاني من الديون الكبيرة، مما يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية لتحقيق تنمية مستدامة.

• انخفاض الرواتب: يتقاضى الطبيب الشاب (كالطبيب المقيم) راتبًا شهريا، بالجنيه المصري، (بعد إضافة حوافز وبدل) ما يتراوح بين ١٠٠ الى ١٥٠ دولار أمريكي، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات الحياة الأساسية في ضل التضخم الشديد التي يواجه المواطن المصري مع استمرار تخلي الحكومة تدريجيا عن دعمها للمحروقات والخبز والكهرباء، وفي ضل الانخفاض المضطرد في قيمة الجنيه المصري خلال الثلاث السنوات الماضية. علما ان ما تسمى بفترة الامتياز بعد التخرج مباشرة (لمدة سنة)، يتقاضى فيها الطبيب ما بين ٢٠٠٠ الى ٢٨٠٠ جنيه مصري (بمعدل ٥٠ دولار أمريكي في الشهر)، وفي أحيان كثيرة، يتأخر الراتب لشهرين او ثلاثة. في المقابل، دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية تقدم رواتب تصل إلى عشرات وعشرات الاضعاف ما يحصل عليه الطبيب في مصر (من نفس الفئة وسنوات الوظيفة).

ألعراق:

- التطور التاريخي للاقتصاد العراقي وأثره على الرواتب الحكومية: من الازدهار إلى الانهيار ثم التعافي النسبي:

شهد الاقتصاد العراقي قبل اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية في سبتمبر ١٩٨٠ قوةً كبيرةً مدعومةً بالعائدات النفطية الضخمة، حيث انعكس هذا الازدهار على مستوى دخل الموظفين، إذ بلغ الراتب السنوي للموظف الحكومي ما يعادل ثلاثة أضعاف راتب نظيره في بعض دول أوروبا الغربية. إلا أن هذا الواقع المشرق تغير تدريجياً خلال ثماني سنوات من الحرب مع إيران، ثم ما تلاها من غزو العراق للكويت في أغسطس ١٩٩٠، مما أدى إلى فرض حصار دولي شامل على العراق. آنذاك، انهار الاقتصاد الوطني وسقط في هاوية عميقة، حيث تراجعت قيمة الدينار العراقي من نحو ٣٣٠ فلساً للدولار الواحد قبل الحرب (علماً بأن الدينار = ١٠٠٠ فلس) إلى ما يقارب ٣٠٠٠ دينار للدولار خلال فترة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي. في تلك الفترة، أصبح الراتب الشهري للطبيب حديث التخرج، ومن بينهم كاتب هذا المقال، لا يتجاوز دولارين أمريكيين. ثم شهد عام ٢٠٠٠ إدخال ما سُمي بـنظام “الحوافز" بعد تطبيق خطة التمويل الذاتي للمستشفيات العراقية، والذي اقتضى تحميل المواطنين تكاليف الخدمات الطبية الحكومية، فارتفع راتب الطبيب الشاب إلى ما يعادل ٧ دولارات أمريكية شهرياً. بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣ وسقوط نظام صدام حسين، بدأت الرواتب الحكومية تشهد تحسناً تدريجياً. فبحلول عام ٢٠٠٩، بلغ راتب الطبيب حديث التعيين ما بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ دولار أمريكي (حسب تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية)، واستمرت سلم الرواتب في الثبات النسبي مع تعديلات طفيفة في عام ٢٠١٥ أثناء الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. تبنت الحكومة العراقية سياسة تهدف إلى رفع مستوى الدخل للطبيب الشاب، لتجعل راتبه أعلى مما يتقاضاه نظيره في الدول المجاورة، وخاصة في الأردن، في محاولة لتعويض سنوات التدهور ومنع الهجرة.

أما في إقليم كوردستان العراق، فقد شهدت انتفاضة آذار/مارس ١٩٩١ – التي شارك فيها الكورد إلى جانب باقي الشعب العراقي في أعقاب انسحاب الجيش العراقي من الكويت – تحولاً جذرياً في واقع الإقليم. إلا أن الخلافات الداخلية بين الأطراف الكردية، والتي تصاعدت إلى حرب أهلية في منتصف التسعينيات، بالإضافة إلى وقوع الإقليم في محيط جيوسياسي معادٍ للقضية الكردية، فضلاً عن الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على العراق آنذاك، أدت جميعها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار المنظومتين الصحية والتعليمية في الاقليم الذي كانت له ادارتين منفصلتين (في اربيل والسليمانية). دفع هذا الوضع الصعب العديد من الكوادر الطبية إلى الهجرة غير القانونية نحو دول أوروبا الغربية بحثاً عن مستقبل أفضل. وبعد سقوط نظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣، تراجعت موجة الهجرة لبعض الوقت، غير أنها عادت للتصاعد في السنوات اللاحقة لأسباب غير سياسية أو أمنية، بل مرتبطة بتردي الأوضاع الاقتصادية وغياب الفرص الوظيفية وسطوة الأحزاب ومناصريها على المشهد. واجه إقليم كردستان العراق تحديات اقتصادية حادة نتيجة الخلافات المستمرة مع الحكومة المركزية في بغداد منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم (اساسها انتاج وتصدير النفط بعيدا عن الحكومة المركزية، وواردات الاقليم غير النفطية). أدت هذه الخلافات إلى تأخير متكرر في صرف رواتب موظفي الإقليم، بلغ في بعض الأحيان ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى استقطاعات كبيرة من الرواتب الشهرية تراوحت بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩. كما شهدت فترات متقطعة امتناعاً كاملاً عن دفع الرواتب لموظفي الإقليم لعدة أشهر متتالية خلال السنوات الماضية. هذه الأزمات المتلاحقة أثرت سلباً على الوضع المالي والاقتصادي للطبيب حديث التخرج والمعيَّن في إقليم كردستان، حيث أصبح دخله أقل بكثير مقارنةً بنظرائه في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية، مما زاد من تفاقم الفجوة في المستوى المعيشي والخدمات بين المنطقتين.

الفرق الرئيسي:

في مصر، الهجرة مدفوعة أساسا (مع عوامل أخرى سنذكرها لاحقا) بضعف الرواتب مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما في العراق، الحروب والعقوبات كانت السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية للأطباء (والشعب العراقي).

٢. الأوضاع الأمنية والسياسية:

مصر:

• لا تعتبر القضية الأمنية سببًا رئيسيًا لهجرة الأطباء المصريين، رغم وجود حالات كثيرة ومتكررة من العنف (الجسدي واللفظي) في المستشفيات الحكومية ضد الاطباء.

• الاستقرار ألامني (النسبي): على الرغم من الأحداث الجسام التي شهدتها مصر، مثل الحروب (١٩٥٦، ١٩٦٧، ١٩٧٣)، وتصاعد العنف من قبل الجماعات الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات، ثم تغيير نظام مبارك وما أعقبه من انفلات أمني، وموجات الإرهاب في سيناء منذ ٢٠١١، فإن هذه الأحداث لم تُحدث تأثيراً مباشراً أمنيا على حياة الأطباء كفئة مهنية خاصة. فلم يكن الاستهداف موجهاً ضدهم بوصفهم ممارسين للطب أو حاملي كفاءات علمية، بل كان جزءاً من عنف عام طال الشعب المصري بأسره، الذي ظل صامداً في وجه كل المحاولات الداخلية والخارجية للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

العراق

الحروب المتتالية والتهديدات الأمنية والسياسية: في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، شهد العراق هجرةً لعددٍ من الأطباء إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت الدوافع الشخصية والطموحات الفردية العامل الرئيسي وراء هذه الهجرة، بينما جاءت الأسباب السياسية في مرتبة ثانوية. ولم يكن الجانب المالي أو اللجوء الإنساني محركاً أساسياً في ذلك الوقت. إلا أن هذا الوضع شهد تحولاً جذرياً بعد تولي صدام حسين السلطة في يوليو ١٩٧٩، حيث تم إحالة ٤٨ طبيبًا وأستاذًا جامعيًا إلى التقاعد الإجباري المبكر بعد أربعة أشهر فقط من استلامه الحكم. كان معظم هؤلاء من الكوادر التدريسية في كلية الطب بجامعة بغداد. اضطر بعضهم إلى الهجرة، وعاشوا حتى وافاهم الأجل بعيدًا عن أرض الوطن. خاض العراق حرباً ضارية مع جارته الشرقية استمرت ثماني سنوات (١٩٨٠ – ١٩٨٨)، ذهب ضحيتها عددٌ كبير من الأطباء الشباب حديثي التخرج، إلى جانب عدد أقل من الأطباء العسكريين، الذين سقطوا في جبهات القتال. شكلت الخدمة العسكرية الإلزامية مصدر قلق دائم لأسر الأطباء (البعض من الأطباء هاجروا خلال الحرب لتجنب التجنيد الإلزامي). بعد غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، واجه العراق حرباً غير متكافئة ضد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة (يناير – فبراير ١٩٩١)، مما عرض الأطباء العاملين في مناطق القتال أو الأماكن المستهدفة لغارات التحالف لمخاطر جسيمة. لكن الغزو الأمريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣ وما تلاه من انهيار أمني وصراعات طائفية مسلحة، ثم صعود التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، شكّلوا الضربة الأقسى للواقع العراقي الحديث. حيث تعرض الأطباء والعلماء والكفاءات الوطنية -من مختلف الأديان والمذاهب- لاستهداف ممنهج لتنفيذ أجندات خارجية، تمثلت في عمليات اغتيال وخطف واختفاء مئات الأطباء، مما أدى إلى موجات نزوح وهجرة داخلية وخارجية. بعد هزيمة داعش (٩ ديسمبر ٢٠١٧)، شهد العراق تحسناً أمنياً ملحوظاً وتوقف الاستهداف الممنهج فجأة. إلا أن مشكلة العنف المجتمعي ضد الأطباء استمرت في التصاعد تدريجياً وبشكل سنوي، سواء في المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص، مما يشكل تحدياً مستمراً للنظام الصحي العراقي.

الفرق الرئيسي:

في العراق، كان العامل الأمني محوريًا في هجرة الأطباء ولعقود، بينما في مصر كان العامل الاقتصادي هو المهيمن وأحد الدوافع.

٣. جودة النظام الصحي، البنية التحتية، وبيئة التدريب والتعليم الطبي:

مصر:

باختصار، يوجد نقص في المعدات الطبية، وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص في الأجهزة الحديثة، مصحوبة بالازدحام الشديد بسبب زيادة عدد السكان وقلة المرافق الصحية والضعف المادي للمواطن (مجبرا على التوجه الى القطاع الصحي الحكومي المتهالك). كان للفساد الإداري (مع سوء الإدارة والتخطيط) عاملا مؤثرا على توزيع الموارد الطبية والبشرية واللوجستية في ظل بيئة عمل وتدريب غير صديقة. إضافة الى سَنْ الحكومة بعض القوانين التي يعتبرها المراقبون جدلية ويعدها الاطباء سلبية. تشكل هجرة الأطباء المصريين أزمة متنامية تتفاقم عاماً بعد عام، وهو ما أكدته دراسة أجرتها نقابة أطباء مصر عام ٢٠٢٣، كشفت فيها أن ٤٢٦١ طبيباً وطبيبة قد تقدموا إلى النقابة خلال عام ٢٠٢٢ بطلب إنهاء خدمتهم من القطاع الصحي الحكومي، واستخراج شهادة "طبيب حر" – التي تعني عدم ارتباطهم بأي جهة حكومية – وبمعدل ١٢ طبيباً يومياً. تظهر البيانات الصادرة من النقابة تصاعداً ملحوظاً في معدلات الاستقالات على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المستقيلين ١٠٤٤ طبيباً في ٢٠١٦ صعودا الى ٤١٢٧ طبيباً في ٢٠٢١. بحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء المصرية نحو ٢٢٠ ألف طبيب، يعمل منهم حوالي١٢٠ ألف طبيب خارج البلاد، مما يعكس نزيفاً مستمراً للكفاءات الطبية. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الأطباء إلى المواطنين من ٨,٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن في بداية عام ٢٠١٩ إلى ٩,٢ طبيب حالياً، فإن هذه النسبة تظل دون المعدل العالمي البالغ ٢٣ طبيباً لكل ١٠ آلاف مواطن، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تصاعد الأزمة في ٢٠٢٥ وإجراءات مثيرة للجدل: شهدت بداية عام ٢٠٢٥ تصاعداً جديداً في أزمة هجرة الأطباء، خاصة بعد إقرار بعض القوانين والقرارات التي أثارت مخاوف القطاع الطبي، منها:

• قانون تنظيم المسؤولية الطبية، الذي يُجيز حبس الطبيب احتياطياً في حال وقوع خطأ طبي، مما زاد من مخاوف الممارسين الطبيين من الملاحقات القانونية.

• قرار استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من منح الإجازات والإعارات دون أجر للعمل بالخارج، وهو ما يُعتبر محاولة٢لوقف تمديد إعارات الأطباء والممرضين العاملين في الخارج، وإجبارهم على الاختيار بين العودة أو تقديم الاستقالة.

• مقترح النائب رفعت شكيب بإلزام الأطباء حديثي التخرج بالعمل محلياً لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ سنوات قبل السماح لهم بالسفر، مما أثار جدلاً واسعاً حول تقييد حرية المهنيين.

تنص المادة ٦٢ من الدستور المصري صراحةً على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة"، مما يضمن للمواطنين - بمن فيهم الأطباء - الحق في السفر والتنقل دون عوائق غير مبررة. يأتي هذا النص الدستوري تأكيداً لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، الذي يحفظ للأفراد حرية اختيار مكان العمل والإقامة، سواء داخل البلاد أو خارجها. ومع ذلك، فإن أي محاولات لتقييد هذا الحق - مثل اشتراط فترة عمل إلزامية قبل السفر أو تقييد إجراءات الإجازات والإعارات - تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الضمانات الدستورية. إذ يجب أن تكون القيود - إن وُجدت - استثناءً محدوداً ومبرراً بضرورة قصوى، وبما لا يُفرغ الحق الدستوري من مضمونه. لذا، فإن أي سياسات أو تشريعات تتعلق بحرية تنقل الأطباء والمهنيين يجب أن تُبنى على موازنة دقيقة بين احتياجات المنظومة الصحية واحترام الحقوق الدستورية للأفراد، مع ضمان عدم تحول هذه الإجراءات إلى عوائق تعسفية تُفاقم نزيف الكفاءات بدلاً من احتوائه.

الشرارة: أزمة شواغر بالإسكندرية تفضح عمق المشكلة

• تصاعدت حدة الجدل محلياً وعالمياً بعد إعلان مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية في ١٠ أبريل ٢٠٢٥ عن شغور ١١٧ وظيفة سريرية لأطباء مقيمين في تخصصات مختلفة. وقد فسر المراقبون هذا العدد الكبير من الشواغر كنتيجة لـ استقالات جماعية، خاصة بين الأطباء المتفوقين حديثي التخرج، مما يؤكد تفاقم أزمة هجرة الكوادر الطبية وتهديدها لاستقرار المنظومة الصحية في مصر.

• في الرابع عشر من أبريل ٢٠٢٥، استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة أزمة هجرة الكوادر الطبية. خلال الحلقة، أثار أديب جدلاً واسعاً بتصريحه الذي اعتبره مراقبون "مضللاً وغير دقيق"، حيث ادعى أن الدولة تتحمل تكاليف تعليم الطبيب بالكامل، معرباً عن عدم معارضته للسفر بشرط أن "يدفع الطبيب حق بلده قبل المغادرة"، مستنداً في ذلك إلى أنظمة التعليم الطبي في الدول الغربية. هذا التصريح يتناقض جوهرياً مع الضمانات الدستورية المصرية، حيث كفل الدستور المصري في صيغته الصادرة عام ٢٠١٢ وتعديلاته اللاحقة (٢٠١٤، ٢٠١٩) الحق في التعليم المجاني لجميع المواطنين دون قيد أو شرط، تأكيداً لمبدأ تكافؤ الفرص. ولم تنص أي من الدساتير المصرية المتعاقبة على أية التزامات مالية أو خدمية على الخريجين مقابل التعليم المجاني. تجدر الإشارة إلى أن فلسفة التعليم المجاني في مصر - التي تعود جذورها إلى دستور ١٩٢٣ وتجسدت بشكل كامل في سياسات الدولة تحت حكم عبد الناصر منذ ١٩٦٤ - تقوم على مبدأ المساواة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع، وليس على منطق المقايضة أو الاستثمار في الأفراد لتحقيق عائد مادي. هذا المبدأ أكدته بشكل قاطع جميع النصوص التشريعية والتصريحات الرسمية منذ تأسيس نظام التعليم المجاني وحتى اليوم، مما يجعل مقارنة أديب غير ذات أساس قانوني أو تاريخي.

• بعد اعلان مستشفيات جامعة الاسكندرية بخمسة أيام وفي تطور مفاجئ أثار موجة من الجدل في الأوساط الطبية والأكاديمية، أقدمت إدارة مستشفيات قصر العيني الجامعية - التابعة لجامعة القاهرة – في 15 ابريل 2025 – على إصدار قرار فوري بوقف 8 من أطباء الامتياز عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وذلك دون سابق إنذار أو إبداء أسباب واضحة، ودون إجراء أي تحقيقات مسبقة مع المعنيين. وُصف القرار من قبل مراقبين ونقابات طبية بأنه "إجراء تعسفي" و"محاولة لتكميم الأفواه"، خاصةً أنه جاء في أعقاب منشورات شاركها الأطباء المعنيون على منصات التواصل الاجتماعي الشخصية، تناولوا فيها التحديات اليومية التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم، حيث سلطوا الضوء على معوقات متعددة تشمل نظام البصمة المرهق وطوابير الانتظار الطويلة فيها، غياب البرامج التدريبية الفعلية، اختلالات إدارية وتنظيمية، وعدم احترام الجداول الزمنية والكيان المهني للأطباء. والجدير بالذكر أن هذه المنشورات - بحسب تأكيدات الأطباء أنفسهم - اقتصرت على وصف الواقع اليومي دون أي تجاوز أو إساءة لأي جهة أو شخص، مما يطرح تساؤلات حول دوافع الإدارة ومدى تناسب الإجراء مع الموقف، في وقت تشهد فيه المنظومة الطبية أزمات متعددة على صعيد الكوادر البشرية.

• في السابع عشر من أبريل 2025، وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أثار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ردود فعل متباينة بتصريحاته الصريحة حول هجرة الكوادر الطبية، حيث صرح بأنه "ليس لديه مشكلة في هجرة 10 آلاف طبيب"، معتبراً أن هذه الظاهرة "تخدم مصلحة الدولة" من خلال اكتساب الخبرات وجلب العملة الصعبة. أشار مدبولي إلى سياسة التوسع في التعليم الطبي، حيث ارتفع عدد خريجي كليات الطب من 9 آلاف إلى 15 ألف طبيب سنوياً، مع توقع وصول العدد إلى 29 ألف خريج خلال ست سنوات. ووصف هجرة الأطباء بأنها "ظاهرة إيجابية ومشرفة"، معتبراً إياها أحد أوجه "القوة الناعمة لمصر" التي تتيح اكتساب الخبرات الدولية مع تحقيق عوائد اقتصادية عبر التحويلات المالية. وأكد د. مدبولي أن سياسة الدولة تشجع الكوادر المصرية (بما في ذلك الأطباء والمهندسون والفنيون) على العمل بالخارج، باعتباره مصدراً للعملة الصعبة، قائلاً: "ليس عيباً أن يهاجر جزء من الأطباء أو غيرهم للعمل خارجاً". جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مصر طفرة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي. إلا أن هذه الرؤية الاقتصادية تتعارض مع تحذيرات خبراء الصحة من تداعيات نزيف الكفاءات الطبية على المنظومة الصحية المحلية، خاصة مع تزايد الشواغر في المستشفيات الجامعية والعامة. يُذكر أن هذه التصريحات تفتح نقاشاً واسعاً حول موازنة السياسة الحكومية بين تعزيز العوائد الاقتصادية قصيرة المدى، والحفاظ على الكفاءات الحيوية اللازمة لقطاع الصحة العام.

في العشرين من أبريل 2025، كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، عن المحركات الرئيسية لأزمة هجرة الأطباء المصريين، حيث حدد ثلاث قضايا جوهرية:

1) التحديات المالية: أكد النقيب أن "ضعف المرتبات" يمثل العامل الأول والأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن الأجور لا تتناسب مع طبيعة العمل المجهد والمخاطر المهنية.

2) نظام التعليم والتدريب: أوضح أن "ضعف جودة التدريب والتعليم الطبي" يدفع حتى أبناء الأسر المقتدرة للسفر، حيث يلجؤون للخارج بحثاً عن برامج تدريبية متطورة وفرص تعليمية أفضل، رغم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الدراسة محلياً.

3) بيئة العمل غير الآمنة: سلط الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الأطباء، بما في ذلك: الاعتداءات المتكررة في أقسام الطوارئ، نقص السكن الملائم للطواقم الطبية، وعدم توفر الوجبات الغذائية الأساسية.

العراق:

تطور المنظومة الطبية في العراق: بين الازدهار والانهيار.

مرحلة التأسيس والتطوير (1927-1990): شهد القطاع الطبي في العراق تطوراً لافتاً منذ تأسيس أول كلية طب في بغداد عام 1927، حيث حرصت الحكومات المتعاقبة على تطوير البنى التحتية التعليمية والصحية. وفي إطار سياسة التطوير هذه، تم إيفاد بعثات دراسية إلى أوروبا والولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي لمواكبة أحدث التطورات الطبية. توجت هذه الجهود بافتتاح "مدينة الطب" في بغداد مطلع السبعينيات، والتي اعتُبرت آنذاك أكبر مجمع طبي في الشرق الأوسط، واستمر تطويرها حتى خلال سنوات الحرب العراقية-الإيرانية. كما شهدت السبعينيات والثمانينيات إنشاء مستشفيات تعليمية متطورة في مراكز المحافظات (باستثناء السليمانية)، مما جعل النظام الصحي العراقي نموذجاً يُحتذى به عالمياً.

مرحلة الانهيار (ما بعد 1991): شكّل غزو الكويت عام 1991 وما تلاه من حرب مع التحالف الدولي ثم فرض الحصار الاقتصادي نقطة تحول كارثية. حيث أدت هذه الأحداث إلى:

• انهيار البنية التحتية الصحية بشكل سريع ومفاجئ

• نقص حاد ومزمن في الأدوية والمعدات الطبية

• توقف شبه كامل لعمليات الصيانة والتطوير في المنشآت الطبية

• عزلة علمية بسبب الحصار الدولي، مما أفقد العراق القدرة على مواكبة التطور الطبي العالمي

في أعقاب هذه الأزمات، شهد العراق موجات متلاحقة من هجرة الكوادر الطبية:

• استدعاء جميع الأطباء المبتعثين بعد غزو الكويت

• هجرة الأطباء المخضرمين وأساتذة الطب إلى دول مثل الأردن وليبيا واليمن (كانت هذه الدول متعاطفة مع العراق ولا يحتاج دخولها الى فيزا).

• هجرة الشباب من الأطباء الذين اضطروا لتحمل تكاليف باهظة للهجرة إلى أوروبا (بمساعدة الاهل)، حيث عاش العديد منهم كلاجئين لسنوات قبل الحصول على فرص عمل مناسبة

الواقع المرير: تحول الأطباء العراقيون من نخبة طبية معروفة عالمياً إلى ضحايا لنزيف عقول مستمر، حيث أصبحت الهجرة - بكل ما تحمله من مخاطر – الخيار الوحيد أمامهم لضمان مستقبل مهني لائق.

التحول الجذري في القطاع الصحي العراقي بعد 2003 (بين الفساد الإداري وهجرة الكفاءات): شهد العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 تحولاً جذرياً من نظام مركزي شديد الصرامة إلى نظام سياسي هش، قائم على المحاصصة الطائفية والعرقية وتسلط الأحزاب. وقد ترافق هذا التحول مع ظهور ظاهرة الفساد المؤسسي بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث منذ تأسيس الدولة عام 1921، حيث انتشرت:

• سوء الإدارة الممنهجة

• الفساد المالي والإداري الناخر

• تسييس التعيينات وتهميش الكفاءات

• نهب المال العام عبر مشاريع وهمية أو متعثرة

في خضم العنف الطائفي والحرب على الإرهاب، توقف تماماً إنشاء أي منشآت طبية متطورة، بل اقتصر الأمر على مستشفيات صغيرة بتمويل خارجي. وقد أدى ذلك إلى:

• اختلال توزيع الكوادر الطبية بين المحافظات

• تسييس التعيينات في المناصب القيادية، مما أفقد النظام الصحي كفاءته

• ضبابية سياسات الإيفاد الدراسي، حيث لم يعُد بعض المبتعثين في عهد حكومة المالكي، أو عادوا لفترة وجيزة قبل الهجرة مجدداً

دفع التدهور المؤسسي والظلم الإداري العديد من الكوادر الطبية إلى الهجرة، ليس لأسباب اقتصادية أو أمنية فحسب، بل سعياً وراء:

• تطوير القدرات المهنية في بيئات عمل شفافة

• تحقيق الذات بعيداً عن المحسوبيات والفساد

• الهروب من بيئة عمل غير عادلة تفتقر إلى معايير الجدارة

كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية عن حقائق صادمة حول الواقع المزري الذي يعيشه الأطباء في العراق. ونشرت النسخة العربية من صحيفة الإندبندنت البريطانية في 27 مارس 2021 نتائج هذه الدراسة التي شملت 606 أطباء من مختلف التخصصات والمحافظات العراقية. أبرز ما توصلت إليه الدراسة:

• انعدام الأمن الوظيفي: قال 92% من الأطباء لا يشعرون بالأمان أثناء ممارسة عملهم) التهديدات العشائرية، الحوادث الإجرامية، التعسف الإداري، خطر العدوى بالأمراض الخطيرة).

• مخاطر صحية ومهنية جسيمة: ثلث الأطباء أصيبوا بأمراض خطيرة أثناء العمل (كوفيد-19، التدرن الرئوي، التهاب الكبد الفيروسي)، 75% تعرضوا للعنف (ضرب، سب، إهانة، تهديد)، ثلث الأطباء خضعوا للجان تحقيقية، و13% مثلوا أمام القضاء بسبب ممارسة عملهم.

• نقص فادح في الإمكانيات والتطوير: 84% يفتقرون لفرص التدريب والتطوير المهني، 89% يشكون من نقص الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية، و92% يفتقدون لبيئة عمل مريحة.

• خيبة أمل وإحباط مهني: 41% لن يختاروا دراسة الطب لو أتيحت لهم الفرصة مرة أخرى، 50% لن يختاروا نفس التخصص الحالي.

• نزيف الهجرة المقلق: 85% من الأطباء يفكرون في الهجرة، وثلثهم يعملون بشكل جدي على ترتيب إجراءات الهجرة.

هذه النتائج تظهر كارثة حقيقية تهدد النظام الصحي العراقي، حيث أن الهجرة الجماعية للأطباء ستؤدي إلى انهيار الخدمات الصحية في بلد يعاني أصلاً من تدهور كبير في بنيته التحتية الطبية. الدراسة تطرح تساؤلات خطيرة عن مستقبل القطاع الصحي في العراق في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعاني منها العاملون فيه. وعليه، أصبح القطاع الصحي العراقي نموذجاً صارخاً لتداعيات الفساد السياسي والإداري، حيث تحول من نظام كان يُعتد به إقليمياً إلى منظومة منهكة، تفقد يومياً كفاءاتها لصالح دول توفر بيئات عمل أكثر عدالة وتقديراً للكفاءة.

الفرق الرئيسي:

في مصر، المشكلة تكمن في سوء الإدارة، بينما في العراق، الحروب والصراعات المسلحة الداخلية، دمرت النظام الصحي بالكامل.

ثانيًا: الآثار المترتبة على الهجرة

1. نقص الكوادر الطبية:

• مصر: في ٧ مارس ٢٠١٥، نشرت جريدة "اليوم السابع" (المملوكة حاليًا لجهة سيادية) مقابلة مع الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة أطباء مصر، كشف خلالها عن تفاقم أزمة نقص الأطباء في البلاد. أوضح د. شعبان أن نسبة الطبيب إلى المواطنين في مصر تصل إلى طبيب واحد لكل 800 مواطن، مما يعكس حجم العجز الكبير في القطاع الصحي. كما أشار إلى أن النقابة أجرت دراسة مسحية لأطباء مصر العاملين في المملكة العربية السعودية، وتبين أن عدد المسجلين في الرابطة بلغ 69 ألف طبيب. وأضاف د. شعبان أن أعدادًا كبيرة من الأطباء المصريين هاجروا بشكل دائم إلى دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حيث تُقدر أعدادهم بما بين 15 إلى 20 ألف طبيب. نشرت جريدة "اليوم السابع" في ١٠ أبريل ٢٠٢٠ بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن انخفاض في أعداد الأطباء (البشريين وطب الأسنان) خلال ذلك العام مقارنة بعام 2019. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الأطباء البشريين تراجع إلى *91.5 ألف طبيب في 2020، مقارنة بـ 93.0 ألف طبيب في 2019، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.6٪، بينما بلغ إجمالي عدد الأطباء (بشريين وأسنان) 31.3 ألف طبيب في 2020، مقابل 31.4 ألف طبيب في 2019، بانخفاض طفيف نسبته 0.3٪. تُظهر هذه الأرقام اتجاهاً تراجعياً في القطاع الطبي المصري خلال تلك الفترة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وتداعياته على الخدمات الصحية في البلاد.

• العراق: أعلن وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح الحسناوي، خلال لقائه مع الدكتور حميد عبد الله على قناة دجلة في 4 نوفمبر 2024، أن العراق (باستثناء إقليم كردستان) يضم قرابة 34,000 طبيب، أي ما يعادل طبيبًا واحدًا لكل ألف مواطن. تجدر الإشارة إلى أن النسب العالمية تتباين بين الدول، حيث تتراوح النسبة المعيارية عادةً بين 2 إلى 4.4 طبيب لكل ألف نسمة. وفي هذا السياق، تحتل النمسا صدارة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمعدل 5.5 طبيب لكل ألف نسمة. من جانب آخر، لا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد الأطباء العراقيين خريجي الجامعات المحلية الذين هاجروا من العراق منذ عام 1991 حتى الآن. تفتقر الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة الأطباء العراقية ووزارة الصحة، إلى قاعدة بيانات شاملة حول هذا الموضوع، كما أنها لا تُصدر أي تقارير إحصائية رسمية. وبينما تتباين التصريحات بين مبالغة وتقليل، تشير التقديرات إلى أن العدد يصل إلى عشرات الآلاف من الأطباء المهاجرين.

2. تدهور جودة الخدمات الصحية.

3. الاعتماد على الأطباء الأجانب.

4. ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص.

ثالثًا: استجابة الحكومات – مقارنة بين مصر والعراق

الإجراءات الحكومية في مصر:

• زيادة الرواتب: محاولات لتحسين دخل الأطباء، لكنها لا تزال غير كافية.

• تحسين البنية التحتية: بعض المستشفيات تم تجديدها، لكن التطور بطيء.

• برامج تشجيعية: محاولات لجذب الأطباء في الخارج عبر حوافز ضريبية.

الإجراءات الحكومية في العراق:

- تحسين الأجور: بعد 2003، زادت الرواتب لكنها لا تزال متدنية.

- الحماية الأمنية: قوانين لحماية الأطباء، لكن التطبيق ضعيف.

- إعادة الإعمار: بعض المستشفيات أعيد بناؤها بدعم دولي، لكن الفساد يعيق التقدم.

الفرق الرئيسي:

في مصر، تتركز الحلول على الجانب الاقتصادي كركيزة أساسية، بينما في العراق (بلد نفطي) تتوزع وتتشتت الأولويات بين الأمن وإعادة الإعمار ومحاربة الفساد المؤسسي المستشري كالسرطان.

ختاما:

في مصر، هجرة الاطباء ناتجة عن أزمات اقتصادية وإدارية معقدة مستمرة منذ عقود، تطورت الى الأسوأ بوتيرة مضطردة خلال السنوات الأخيرة، والحلول تحتاج إلى إصلاحات طويلة الأمد في النظام الصحي وزيادة الاستثمارات. أما في العراق، فكانت، ولازالت، الهجرة نتيجة متوقعة بعد عقود من حروب مدمرة واضطرابات أمنية وارهاب وفساد مالي واداري لا سابق له في تاريخ الدولة العراقية مع تخبط في الادارة، ولا يمكن حل الأزمة دون استقرار سياسي (وأمني) أولًا في هذا البلد العائم على الثروة النفطية. باختصار، كلتا الدولتين تخسران كفاءات طبية ثمينة، لكن طبيعة الأزمة تختلف، مما يتطلب حلولًا لكل حالة. بدون إصلاح جذري، سيستمر النظام الصحي في التدهور، وسيبقى المرضى هم الضحايا الرئيسيون.

*طبيب استشاري في طب الاعصاب وزميل كليات الأطباء الملكية في أدنبرة وكلاسكو ولندن ودبلن

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1138 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- فيديو - د. سمير التقيّ: الشرع ينتصر على "قسد"، ولكن!!!

- الموصل تحتضن النسخة الـ٢٨ للبطولة العربية لاختراق الضاحية

- أساتذة الجامعات سيعملون "سائقي تكسي".. قطع المخصصات سيخفض الرواتب الى النصف والغضب يتصاعد

- فيديو- للبقرة فيرونيكا تحك ظهرها بعصا أذهل العلماء .. إليك السبب

- نبوءة "الموساد".. نظام خامنئي سيسقط في هذا التوقيت

- تقرير عبري: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق أمني.. إيجار الجولان٢٥ عاما وفتح سفارة إسرائيلية بدمشق

- ارتفاع الطلب على عاملات الجنس في دافوس بنسبة ٤٠٠٪

- قتلوا الجسد وقصوا الضفيرة ..فقاتل الوطن

تابعونا على الفيس بوك