مـربّون في الذاكرة: رحلة مع بناة الأنسان العراقي (11)

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 22 آب/أغسطس 2014 18:31

مـربّون في الذاكرة: رحلة مع بناة الأنسان العراقي (11)

لأن بعضا من قصصهم هي قصصنا، وقسـم من حكاياتهم هي حكاياتنا، ولولاهم ما كنّا كما نحن الآن، وربما لم يكونوا هم ما صـاروا! اولئك هم جيل المربين والمربيات الذين كتبوا اسمائهم وأسماء مدارسهم في سـجل ذكرياتنا، ولهذا نشـعر بالدّين الكبير لهم، وهذه الكتابة هي جزء من الوفاء لهم ولعملهم وتضحياتهم من اجل بناء جيل قادر على مجاراة الحياة والتقدم في طرقها. ادعوكم لرحلة مع المربين آمل ان تروق لكم.

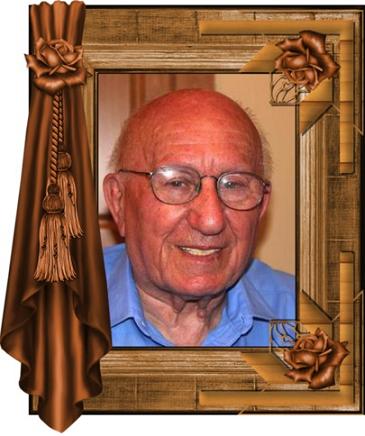

الصيدلي سـليم زيا عبـّو

من مواليد مدينة تلكيف ، محلة (كيزي) في العام 1922، متزوج من السيدة ماركريت زيّا قوزا، ولهم 5 بنين وأثنتان من البنات مع 20 حفيدا يملئون حياتهم بالفرح.

درس الأبتدائية في مدرسة تلكيف التي كانت تسمى (المكتب) اما المتوسطة والثانوية فأكملها في الموصل لعدم وجود رديفاتها في مدينته.

بعد تخرجه من الثانوية وحصوله على معدل جيد، قبل في كلية الصيدلة، وتخرج منها عام 1945، فعاد للموصل وفتح (صيدلية الشفاء) في شــارع نينوى، بعدها نقل صيدليته لمدينة (تلكيف) وبقي هناك 5 سنوات، توجه بعدها الى بغداد وعمل في احدى صيدليات الكرخ (قرب جسر الشهداء)، ثم فتح صيدلية خاصة به في منطقة الشـّواكة وكان اسمها (صيدلية الكرخ) وعمل فيها لمدة 18 عاما حتى مغادرته البلد قاصدا الولايات المتحدة عام 1978، ورغم سني خدماته وتعبه من هذه المهنة، لكن كانت له رغبة جامحة في ممارستها حتى في هذه البلاد، فواجهته صعوبة معادلة الشهادة لكي تتلائم مع القوانين الأمريكية،

شهادة التخرج السيد سليم زيا عبو من كلية الصيدلة عام 1945

ولم ترهبه ابدا، فتوجه للدراسة ودخل الأمتحان ونجح فيه، وحصل على اجازة (صيدلي) ومارس المهنة لمدة سنة واحدة، انتقل بعدها لمساعدة ابنائه في اعمالهم التجارية ولمدة 22 عاما، ومنذ فترة (أجبر) على التقاعد من قبل ابنائه بعد ان خدم لعشرات السنين، وهو الآن يستمتع بوقته مع العائلة والأحفاد ومتابعة نشرات الأخبار والقرأة، اذ انه يملك مكتبة ضخمة تضم كتبا من كل الأشكال والأنواع، على ان اهم قراءاته الآن هي كتب الصلوات والتراتيل والأنجيل الذي يمنحه راحة نفسية كبيرة.

كانت الصدفة الحلوة وحدها هي التي قادتني للتعرف على هذه الشخصية المتميزة (الأستاذ سليم عبو)، ففي مساء الجمعة المصادف (8 آب 2014) كنت على موعدا في - نادي شانون دوّا الأجتماعي - وبالقرب من الباب، وجدت مجموعة من الأخوة وقد تحلقوا حول شخص آخر يبدو اكبر منهم سنا، ويأخذون صورا جماعية وفرادى معه، ويبدو انها كانت ساعة انتهاء جلستهم قبل العودة لدورهم، وحدث ان سألت (العزيزان ســامي بوتا و فكتور كتولا بدافع الفضول) لمعرفة خصوصية هذا الحدث والشخصية المحتفى بها، فقصوا لي قصة قصيرة، كتبت إثرها اسم الشخص وتلفونه، وكان اللقاء معه وتفاصيل هذه المناسبة، التي صارت سببا لي ان اتشرف بالتعرف عليه وعلى سيرته وبالكتابة عنه ايضا.

يقول الأستاذ سليم عبوّ: هذه المناسبة كانت وفاءا من تلاميذ الدورة الأولى ل (متوسطة تلكيف) التي افتتحت قبل 65 عاما، اذ كنت أول مديرا لها ولمدة 5 سنوات، وتدور السنين وتجمعنا مدينة ديترويت الجميلة بناسها، ويبادر العديد من تلاميذي الى احياء الأتصالات والعلاقات، حتى وصلنا لهذا اليوم، وأنا ممتن لهم، لوفائهم ولغيرتهم ومحبتهم، ليس لشخصي فقط، بل لفكرة المدرسة، ولبلدتهم ولذكرى كل اصدقائهم، الأحياء منهم او الذين رحلوا، تغمدهم الله بنعمته ورحمته. كانت ليلة مشهودة وجميلة، ولم اتوقعها ان تحدث ابدا، خاصة بعد مرور 65 عاما! وأردت من الأستاذ سليم بعض التفصيلات فقال: بعد تخرجي من الكلية قصدت مدينة الموصل وأفتتحت (صيدلية الشفاء) في شارع نينوى، ويصادف الى يمر مجموعة من الأشخاص والذين اعرفهم من بلدتي ( حنا طوبيا، بيتر جوجا والشماس ابراهيم يلدو – كنونا- اعضاء من الجمعية الخيرية الكلدانية، ومن الطريف بأني مازلت اتذكر بأن اليوم كان يوم ثلاثاء في شهر تشرين اول عام 1949 وكنت في تلك اللحظات اقرأ في كتاب لراعي استقلال الولايات المتحدة بنيامين فرانكلين)، فسألتهم عمّا يفعلوا في الموصل، فقالوا اننا اتينا لمدينة تلكيف بطلب من اهاليها لأفتتاح مدرسة متوسطة هناك، وأمضينا 15 يوما بحثا عن أداري مناسب يضطلع بمهام مدير المدرسة ولم نوفق بذلك ، علما اننا أستطعنا التنسيق مع (كنيسة مار يوسف) لأفتتاح (مدرسة المشرق المتوسطة الأهلية) ضمن بنايتها، وتمكنا من ايجاد الكادر التدريسي

، فأذ لم نتمكن من اختيار احدا للآن، فهذا يمكن ان يتسبب بتأجيل المشروع، ونحن نتوجه لك بالطلب ان تتحمل هذه المسؤلية!

في هذه اللحظة، توقفت عجلات الزمن من الحركة امام هذا الطلب الغريب وقلت لهم، اولا انا لا احمل اية مؤهلات للأدارة، وثانيا انا املك هذه الصيدلية التي وضعت فيها كل ما عندي، فلا استطيع تلبية طلبكم، اما هم فلم يقتنعوا بجوابي بل كان لهم ردا آخرا: نحن على ثقة بأن لك كل المؤهلات لأدارة المدرسة اولا، اما بالنسبة للصيدلية، فنحن نقترح عليك نقلها الى مدينة تلكيف، وهنا اعترضت عليهم وذكرّتهم بأن لا وجود لطبيب فيها، فقالوا: نجلب لك طبيبا (وكان هو الدكتور جورج آوسـي)، فطلبت بعض الوقت، وطرحت الفكرة على عائلتي، فشـجعوني وأيدوا فكرة الوفد القادم، وفعلا قمت بنقل (صيدلية الشفاء) الى مدينة تلكيف، وأفتتح الطبيب عيادته، وصرت اعمل بمعدل 15 ساعة يوميا، اقوم صباحا بأدارة المدرسة والأشراف على امورها والعلاقة مع المدرسين والتلاميذ وعوائلهم، وبعدها اتوجه للصيدلية لأداء واجباتي بتحضير العقارات والأدوية، وهكذا مضت 5 سنوات حتى تبنت الحكومة هذه المدرسة التي اصبحت لاحقا (ثانوية تلكيف) والتي درس فيها وتخرج منها آلاف الطلبة، وما زالت لليوم قائمة وتؤدي واجبها في رعاية جيل التلاميذ الراغبين بالعلم والمعرفة، على ان السنوات الخمس التي قمت بأدارتها حققت نتائجا باهرة، وكانت حجر اساس متين للسنين القادمة، ومع تقادم العمر ونسياني للعديد من الأسماء والوجوه التي عملت معي وقدمت الكثير، فلا زلت أتذكر السيدان (بولص بطرس كنو، مدرس مادة الأجتماعيات في متوسطة تلكيف، وجميل عكام). بعد تلك السنوات الخمس ، عدت الى بغداد وعملت في احدى صيدليات منطقة الكرخ قرب جسر الشهداء، ثم فتحت صيدليتي الخاصة في منطقة الشواكة (صيدلية الكرخ) حتى العام 1978.

بالحقيقة ان ما جرى لي من تكريم وتقدير في تلك الليلة يزيدني فرحا وفخرا في الشئ الطيب والمفيد الذي قدمته لمدينتي، لابل أشعر بحجم الأعتزاز والعرفان الذي يكنه الكثيرين لي، وخاصة هذا الجيل الذي عاصر تلك المرحلة، والذين مازالوا معتزين بتلك السنوات الخمس من خدمتي كمدير! ومازلت لليوم التقي بالكثير من الوجوه والشخصيات التي تخرجت من تلك الأبواب حينما كنت مديرها وينادوني استاذ! (7 كهنة، 5 أطباء، ومهندسين ورجال اعمال ناجحين في كل الحقول) في الوقت الذي قضيت اضعاف اضعاف هذا الوقت في حقل الصيدلة ولا اصادف ما تصادفه عيني للسلك المدرسي الا ما ندر. ومع تثميني وتثمين عائلتي لهذا التكريم، يخطر على بالي حجم الأهمال واللاابالية التي تجتاح وطننا، فكم من مبدع ومسؤل قاموا بأدوارا خلاقة في حياتهم، ومضوا دون ان (يرف جفن) المسؤلين، بتكريمهم، او اطلاق اسمائهم على المدارس او الصفوف او الشوارع او الساحات العامة!

انا مدان للعراق بأفكاري وعظامي وجلدي وروحي، فكلها اتت منه، وهو الذي اعطاني شخصيتي التي أتميز بها وأفتخر بها . إني اطلب له ولأهله الخير والبركة. احن الى بلدي كثيرا، وأحبه وأعبده!

الأستاذ مالك يوسف منصور ميري

من مواليد العاصمة بغداد في العام 1931 وفي محلة (سيد سلطان علي). متزوج من السيدة أميرة داود بطرس سـامونا ولهم 3 بنات وولد واحد مع 6 احفاد.

في صغره انتقلت العائلة الى الموصل وهناك دخل مدارسها مبتدءا ب،

-(مدرسة شــمعون الصفا) الأهلية الأبتدائية والتي كانت تقع في منطقة الساعة ثم الى،

-(المتوسطة الشرقية) في الموصل ايضا، وعادت العائلة الى بغداد فأكملها في ،

-(متوسطة الرصافة للبنين) والكائنة في منطقة السنك بالقرب من كنيسة (باتري بيير) ثم الى ،

-(الأعدادية المركزية) في الباب المعظم، اذ تخرج منها عام 1948، قصد بعدها ،

الأستاذ مالك ميري 1980 - ثالث انكليزي صباحي - مع رئيس القسم

-دار المعلمين العالية / قسـم اللغة الأنكليزية – ذات الأربع سنوات دراسية – وحاز المركز الأول على دورته في السنوات الثلاث الأولى، اما السنة الرابعة فقد كوفئ وأرسل الى انكلترا وأكملها في (كلية بوكنهر ريجس للمعلمين) وعاد الى العراق عام 1954. وكان اول تنسيب له ،

1-مدرس في (المتوسطة الغربية) في الموصل، ومديرا للقسم الداخلي لمدة 4 سنوات بعدها تدخّل الأستاذ (عبد الستار الجواري – مدير التعليم الثانوي) ونقله الى،

2-(متوسطة العرفان) في منطقة الكرادة الشرقية بالعاصمة بغداد، وبالأضافة للعرفان قام بالتدريس في،

3-(الأعدادية الجعفرية المسائية) في بغداد قرب شارع الوثبة ولمدة سنتان، ثم حصل على،

الأستاذ مالك ميري في انكلترا عام 1961 - قسم اللغة الأنكليزية

4-بعثة الى (جامعة نوتنك هام ) في انكلترا عام 1961، وبعد دراسة لمدة عام كامل حصل على (دبلوم بالأدب واللغة الأنكليزية) من تلك الجامعة، اعقبها مباشرة حصوله على بعثة ثانية الى،

5-(جامعة اوهايو ستيت) في ولاية اوهايو الأمريكية – مدينة كولومبس، اذ حصل على (شهادة الماجستير في اللغة والأدب الأنكليزي) وعاد للعراق عام 1964 فكان تعينه،

6-اسـتاذ معيد في (كلية التربية – قسم اللغة الأنكليزية) ومدرسا للصفوف الأولى بقسم الأنكليزية ، وصفوف السنة الأولى للفروع الأخرى بمادة اللغة الأنكليزية ما بين الأعوام 1964 – 1967، جرى بعدها ترقيته الى (مدرّس جامعي) وبعد مضي 3 سنوات على ذلك اصبح،

7-(استاذ مساعد) في كلية التربية / قسم اللغة الأنكليزية ، ونقل بعدها من جامعة بغداد الى الجامعة المستنصرية حتى العام 1991، سنة الأحالة على التقاعد.

الأستاذ مالك ميري 1983 مع طلاب الصف الرابع - مستنصرية

بعدها بوقت قصير غادر الى الولايات المتحدة الأمريكية مهاجرا مع العائلة، وفي عام 1993 عمل،

8-مدرسا لمادة اللغة الأنكليزية في (معهد الجالية الثقافي) في مدينة ديترويت، والذي كان يديره السيد أســعد يوسف كلشــو، حيث درّس الأنكليزية للمهاجرين الجدد (الأنكليزية كلغة ثانية) وهو ما يعتبر - تدريس ابتدائي بسيط – يساعد القادمين الجدد على امتلاك الحدود الدنيا من اللغة وصولا الى المستويات الأفضل لاحقا. وخدم في هذا المعهد مابين 1993 – 2007 وعندها احال نفسه على التقاعد نهائيا، رغم انه كان يعشق عمله، ويقوم به بكل طيبة خاطر اذ يعتبر ان تعليم ألانسان والأخذ بيده هي اجمل هدية يمكن ان يقدمها التربوي لأخيه او اخته الأنسانة، وهذا ما دفعه للأستمرار في هذه المهنة رغم كل متاعبها.

قناديل انارت لي الدرب

عندما سئلت الأستاذ مالك ميري عن اسباب اختياره لسلك التعليم قال: ان هذه لم تكن رغبتي، فأنا كنت اود ان ادرس في كلية الهندسة، لكن ربما تكون اجواء بيتنا هي التي دفعت الأمور بهذا الأتجاه، فقد كان والدي (يوسف ميري) معلما وتربويا وكاتبا ومؤلفا مشهورا خاصة للكتب الدينية المسيحية، وقد بدء مسيرته التعليمية في (مدرسة دكتور ستاوت) وهي ثانوية امريكية كانت تقع في منطقة المربعة / السنك ، مقابل كنيسة باتري بيير، وقد مهّد عمل والدي هذا للأحتاك بالذوات وشخصيات الدولة الكبار الذين كانوا يرسلون ابنائهم للتعلم في هذه المدرسة ، وهذه بدورها فتحت آفاق للمستقبل. اما العامل الثاني فقد يكون تأثري (وتأثرنا) كأخوة بخالنا (المرحوم يوسف ناظر) والذي كان قد تخرج من (الثانوية الأمريكية – دكتور ستاوت)، حيث كان مثقفا ، رغم انه لم يدرس في الجامعة، ومن اكثر ما لفت انظارنا ونحن صغار هو امتلاكه لمكتبة كبيرة عامرة بالكتب، ومع ولعه بالقرأة والثقافة فقد كان رياضيا ايضا، وكنا نعتبره قدوة لنا، ومن هنا تأتي معظم هواياتي الشخصية في المطالعات الأدبية، وكرة القدم في ايام الشباب، والتنس عندما سافرت الى انكلترا، علما ان والدي هو الذي علمني السباحة منذ كنت صبيا، في نهر دجلة قرب منطقة سيد سلطان علي، لكن سماع الموسيقى، وثقافتها الحلوة هي اكبر كنز لي رغم ان ثقافتنا العامة (كشعب او مجتمع) بعيدة عنها، لكنهم لا يعرفون لليوم جماليتها! اما العامل الثالث فأستطيع القول هو تأثري بالمعلمين والمدرسين الذين اخذوا بيدي وأوصلوني لهذا المستوى الرفيع، وبقدر ما تسمح به الذاكرة، سأذكر بعضهم، ومسبقا اقول (الذكر الطيب والرحمة على كل من غادرنا بأمان، والعمر المديد والصحة لكل من مايزال يقاسمنا هذه الحياة الحلوة):

-في مدرسة (شمعون الصفا) بالموصل، معلم الحساب (صاموئيل كساب) فقد كرّس هذا الأنسان كل جهوده للتعليم، ومن المفارقات بأني التقيته عندما تعينت مدرسا في الموصل بعد سنين طوال، ورحب بي ترحيبا كبيرا، وكان بالمناسبة يقاسم والدي مهنة التعليم سوية ايضا، وأذكر انه قال لي مرة:" تعرف يا مالك، انا عندي حلم أشوف بنتي (نادرة) دكتورة، وأنا حالي ضعيف". لكن الأقدار جمعتني مع بعض المعارف الذين قالوا لي بأن ابنته (نادرة) قد تخرجت دكتورة بعدما انهت دراستها في لبنان، وفي شمعون الصفا ايضا (المربي بشير بدرية) ومدرس مادة الديانة (المطران عمانؤيل ددي)، ولا انسى مديرنا (شكري عبد الأحد) والذي وري جثمانه الثرى في (كنيسة ام الأحزان – عكد النصارى – بغداد)، كذلك مديرنا (سعيد ججاوي). اما في المتوسطة فأتذكر نخبة طيبة من الأساتذة الذين أثروا حياتي ومنهم: (سـعيد حاوا – مدرس الرياضيات) في المتوسطة الشرقية بالموصل، و (مكي الياور – مدرس الرياضيات) و (يونس الأحمر – مدرس الجغرافيا) وكان مدرسا ناجحا جدا، ولقب بالأحمر نسبة الى لون شعره، والأستاذ (جرجيس سارا – مدرس اللغة الأنكليزية) وأخيرا مدرسنا لمادة الرياضيات في الصف الثالث (ناصر طقطق). اما في الأعدادية المركزية ببغداد فتعود بي الذاكرة الى: احد اساتذتنا المصريين وأسمه (محمد سرور) ، وأحد مدرسينا القادمين من المملكة المتحدة (مســتر هيدلي)، و أستاذ الرياضيات (سليم نعش)، وأستاذ مادة الكيمياء (أنور كيسو) وأخيرا مدرس مادة اللغة الأنكليزية (يرفانت ارستاكيس)، ويستمر مســلســل الذكريات والأسماء التي تقاوم عوامل الزمن في النسيان، فأتذكر في دار المعلمين، اذ كان من ضمن الملاك التدريسي نخبة جيدة جدا من الأساتذة الأنكليز ومنهم رئيس القسم (مستر زبدي) و (مستر سبور) و (مس هرك) و (مس اوليفر)، اما في التربية وعلم النفس فأتذكر (الدكتور عبد العزيز البسام) و الأستاذ (نوري الحافظ) مدرّس التربية، ولأني تحدثت عن مجموعة من المدرسين الذين تأثرت بهم، وبأساليبهم التربوية او بشخصياتهم الطيبة، فأود ايضا ان اذكر بعضا من الأستاذة الذين درسّت معهم وتركت صحبتهم عندي ارثا طيبا من الذكريات والأيام الحلوة التي لاتنسى ابدا ومنهم: د.عصام الخطيب، زميلي في كلية التربية، وزميلي في البعثة الى انكلترا و أمريكا/ حازم عمر الذي اصبح مفتشا لمادة اللغة الأنكليزية في الموصل / يعقوب عيسكو الذي درّس اللغة العربية معي في المتوسطة الغربية بالموصل/ الياس عسكر، مدرس الرياضيات، وأخيرا في بغداد السيد ألياس رومايا، مدرس مادة الرياضيات بمتوسطة العرفان في الكرادة.

مدارسنا ومدارسهم!

سألت الأستاذ مالك ميري، وهو الذي درس في مدارس العراق، وسافر في البعثات، ثم عاد ودرّس هناك، وكانت له حصته في التدريس بهذه البلاد ايضا، عن رأيه بمناهج اللغة الأنكليزية في العراق وطرق تدريسها فقال: بلا مجاملة لأحد، ان مناهجنا بدائية جدا، وكذا مع طرق التدريس التي لم يطرء عليها اي تغيير، وذات الشئ ينطبق على المدرسة كمؤسسة (بناية، صفوف، مرافق،برنامج وهيئة تدريسية) فأن اغلب الباحثين ومنهم الأمريكي (مستر دوي) يؤكدون (بأن المدرسة يجب ان تكون كالبيت، يشعر التلميذ فيها بالراحة والسعادة، ويتمنى لو يقضي كل اوقاته بها، خاصة فيما يتعلق بالبناية، النظافة، الكافتريا او المطعم المحترم، ملعب او ملاعب، رسم ، مسرح ، سينما وأخيرا الموسيقى) وبالحديث عن الموسيقى، هذه المادة المغيبة (عن عمد) في مدارسنا وحتى جامعاتنا، وينظر لها بأستخفاف وأستهجان، بينما هي مادة لتهذيب الروح وأسعادها، او كما يقول عنها الأديب الأنكليزي شكسبير: " النفوس التي تخلو من الموسيقى، يكون ميلها دائما نحو الحدة والجريمة والبغضاء وكل ما هو سلبي!". وبالعودة لطرق تدريس الأنكليزية، فبالحقيقة انا لا اقول هذا الكلام لأن تخصصي هو (اللغة والأدب الأنكليزي) لكني اضع تجربة 60 عاما وأكثر في الحقل الأكاديمي امامكم وأقول، ان اهم لغة (تجارية وأدبية وسياسية) في العالم هي اللغة الأنكليزية، ومتى ما كان عندنا كادر يتحدث بها ويمارسها بأصولها فأن امورا كثيرا ستكون سهلة، ولنأخذ المنهاج ان كان في الأبتدائية او المتوسطة أوالثانوية، هو هو منذ سنين، وكأن العالم متوقف، وذات الشئ في الجامعة، وحتى في قسم اللغة الأنكليزية الذي يفترض ان تجد رياح اي تطور او تقدم صداها في صفوفه او بين جدران كليته، لكن للأسف اقول، ان (الناس مشغولة بأمورا اخرى) غير تطوير الدراسة. وسأسوق لكم مثالا من الدولة الخليجية سلطنة عمان، ففي هذه الدولة يتحدث ابنائها اللغة الأنكليزية (التلاميذ وليس كل الشعب) بلهجة وأمكانية وأسلوب يضاهي المملكة المتحدة، وحتى لا تتعجبوا، فأني سأكشف لكم السر (يعرفه كل المختصين بهذا الشأن ومنهم المسؤلين العراقيين ايضا) بأن تعليم اللغة الثانية في اي بلد (الأنكليزية مثلا) يجب ان يبدء بعمر مبكر – 6 سنوات – وأن يكون المعلم او المدرس ، من نفس منشأ او بلاد اللغة، حتى يتمكن التلاميذ من اتقان اللفظ والنطق السليم، ناهيك عن معرفة عوالم اللغة وجمالياتها، فهناك حقيقة علمية تقول، ان الأنسان ببلوغه سن الثانية عشر 12 تتجه عنده الأحبال الصوتية نحو التكامل وتأخذ قالبا ثابتا وينتج عنها فقدان مرونتها . يا ترى كم من هذه الحقائق غابت عن ناظر المسؤل، وكم منها كان ممكنا تحقيقها بالأستفادة من التبادل الثقافي مع الدول أو بتسخير الخبرات التي اوفدت الى دولا كثيرة وعادت بأمل خدمة البلد وأهله!

في التأليف والكتابة

لقد كان للكتب والمصادرالكثيرة التي قرأتها في الأدب واللغة الأنكليزية، والبعثات التي حصلت عليها دورا كبيرا في توفير المادة والأرضية الخصبة للعمل الأبداعي الكتابي، ولم ابخل براحتي او وقتي في سبيل خدمة العملية التربوية بما كان يمليه عليّ ضميري المهني، وأخلاصي لعملي، فقد قمت ب،

1)تأليف كتاب باللغة الأنكليزية بعنوان (إستيعاب انكليزي) في العام 1975، مخصص لطلاب قسـم اللغة الأنكليزية في كلية التربية/ جامعة بغداد، وربما مازال معتمدا في المنهج لغاية اليوم.

2)تأليف وتجميع كتاب باللغة الأنكليزية بعنوان (صفاة وبناة) عام 1976 مخصص لطلاب اقسام التربية وعلم النفس، وقامت جامعة بغداد بطباعته، وكان معتمدا في المنهج التدريسي.

3)ترجمة كتاب الى اللغة العربية بعنوان (الصورة الشعرية) وهو كتاب أدبي من تأليف انكليزي، فيه دراسات ونماذج في الشعر العالمي، قامت وزارة الثقافة والأعلام بطباعته.

4)مجموعة مقالات ادبية ولغوية في الأدب والقصة والمسرح الأنكليزي نشرتها في المجلات الدورية لكل من جامعتي بغداد والمستنصرية.

5)مجموعة مقالات في المواضيع الثقافية والأجتماعية والأدبية نشرتها في المجلات والدوريات التي تصدر باللغة العربية في مدينة ديترويت، ومنها (حمورابي)، (السنبلة) و (المعرفة – الصادرة عن معهد الجالية الثقافي).

أماني و أحلام

في رحلة الشباب، وحتى بعد زواجي ، كانت مخيلتي تكتظ بالأحلام والأمنيات التي كان بعضها يعوم في عالم المستحيلات، لكن جمالية الحياة والعمل الدؤوب والصبر والتأني والمحبة والمسامحة واللطف مع الناس كانت كفيلة بأن تضع معظم تلك الأماني موضع التطبيق، فأنا سعيد بمسيرتي الوظيفية والأكاديمية وخدماتي، وسعيد بأهلي وناسي، وسعيد اكثر بعائلتي الكريمة ابتداءا من زوجتي الغالية والمستوى العلمي والأجتماعي والأكاديمي الذي وصل اليه ابنائي وبناتي، انا لست سعيدا فقط، بل فخور بذلك. اما لوطني الغالي، العراق الجريح، فرغم اني انئى بنفسي عن الروح السلبية، لكن مسيرة الأحداث والوقائع تفصح عن نفسها حتى ان اردنا غض الطرف عنها، فما جرى للمسيحيين مؤخرا ينذر بخسارة كبيرة للوطن، وسوف لن تعوّض بأغلى الأثمان، وحتى عندما اقارن وأقول بأن عظمة اميركا هو بنسيجها القومي والأنساني المنوّع، اذ يضفي على جمالها جمالا، وكان يمكن للعراق ان يكون بذات المصاف لو عرف (المسؤلون) اسلوب التعامل مع التنوع العراقي وأعتباره مصدر قوة وليس (مصدر تفرقة وضعف)، فما خسره البلد الآن سيكون صعبا ان لم اقل مستحيل تعويضه، لكن مع كل المشهد الدرامي المؤلم والحزين، اقول وأتمنى لأبناء وطني الغالي والغاليين، كل الخير ، وآمل ان يتجاوزوا محنة الأنقسام على بعضهم، ويعودوا الى طبيعتهم الأنسانية في التعايش وقبول الآخر، ايا كان دينه او قوميته او طائفته، طالما يريد خدمة هذا البلد الجميل.

كمال يلدو

آب 2014

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

861 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- أجمل لاعبة كرة قدم في العالم تغلق صفحة "كومو" وتعلن عن ناديها الجديد

- كي لا ننسى جرائم أحفاد القرامطة (٦)

- الطريقة المثالية لدجاج مشوي مقرمش وسهل التحضير

- هذه أقوى جوازات السفر في العالم

- ما سبب اختيار العراق لنقل معتقلي داعش؟

- لوزير خارجية إيران نقول " ما هكذا تورد الأبل يا سعد ...؟ "

- اقوال وامثال/١٦ الحلقة حول (التواصل الانساني).

- سيدي شكد انت رائع سيدي

تابعونا على الفيس بوك