المهنة العسكرية والجيوش النظامية: من وادي الرافدين إلى عصر التكنولوجيا

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 29 آب/أغسطس 2025 15:18

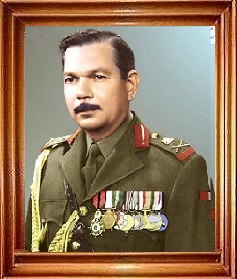

- كتب بواسطة: اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس

اللواء الركن

علاء الدين حسين مكي خماس

المهنة العسكرية والجيوش النظامية: من وادي الرافدين إلى عصر التكنولوجيا

تمهيد

المهنة العسكرية من أعرق المهن التي عرفها الإنسان، وهي ليست مجرد ممارسة قتالية، بل مؤسسة أساسية ساهمت في بناء الدول وصون الحضارات. فمنذ أن بدأ الإنسان بالعيش في جماعات مستقرة، أدرك أن البقاء يحتاج إلى قوة تحمي الأرض والموارد وتفرض النظام. ومن هنا نشأت الحاجة إلى مقاتلين، ثم تطورت الفكرة تدريجيًا حتى ظهرت الجيوش النظامية التي أصبحت رمزًا للسيادة وركيزة لاستمرار الدولة.

في البدايات كانت الحروب تُخاض عبر مجموعات مسلحة قبلية أو ميليشيات تُستدعى وقت الخطر وتتفكك بانتهائه. هذه التشكيلات كانت شجاعة لكنها لم تتميز بالانضباط ولا بالولاء المستمر للدولة. ومع مرور الزمن أدركت المجتمعات أن الحماية لا تتحقق إلا بوجود قوة دائمة ومنظمة، ذات تدريب مستمر وقيادة واضحة وارتباط مباشر بالسلطة المركزية. ومن هنا تحولت المهنة العسكرية إلى مهنة قائمة بذاتها، وأصبح الجيش مؤسسة وطنية لا غنى عنها.

إن الغاية من هذا البحث هي تسليط الضوء على المراحل الكبرى التي مرت بها المهنة العسكرية والجيوش النظامية، وكيف أثرت على تطور الدول والحضارات، وصولًا إلى العصر الحديث حيث دخلت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب العمل العسكري. كما يهدف إلى بيان أن الجيوش لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتاج مسار طويل من التحولات التاريخية.

وسوف نتناول الموضوع تحت العناوين الرئيسة التالية:

1. الجيوش الأولى في الحضارات القديمة – وادي الرافدين ومصر.

2. العصر الكلاسيكي – ويشمل:

- الجيوش الإغريقية (الهوبليت والفيالانكس).

- الجيوش الفارسية (الأخمينيون والساسانيون).

- الجيوش الرومانية (اللجيونات).

3. الجيوش العربية الإسلامية – بداياتها، تنظيمها، وانتصاراتها على الروم والفرس.

4. العصور الوسطى الأوروبية – الجيوش الإقطاعية والمرتزقة.

5. العصر الحديث المبكر – إصلاحات روسيا وبروسيا، وتجربة الجيش الشعبي الفرنسي.

6. العصر الصناعي والحديث – الثورة الصناعية والحربين العالميتين.

7. العصر الراهن – الجيوش التكنولوجية في عصر الفضاء والذكاء الاصطناعي.

8. الخاتمة – الدروس المستخلصة وأهمية الجيش النظامي كركيزة لبقاء الدولة.

وبعد هذا التمهيد، سنبدأ بأول محطة في رحلتنا التاريخية: الجيوش الأولى في الحضارات القديمة، حيث نرى كيف نشأت البذور الأولى لفكرة الجيش النظامي في وادي الرافدين ومصر.

الجيوش الأولى في الحضارات القديمة

لفهم نشوء المهنة العسكرية لا بد من العودة إلى البدايات الأولى للحضارات الإنسانية الكبرى، وتحديدًا في وادي الرافدين ومصر القديمة. فقد شكّل هذان المركزان الحضاريان المهد الحقيقي لفكرة الجيش النظامي الذي أصبح فيما بعد الركيزة الأساس لبقاء الدولة وتوسعها.

في بلاد ما بين النهرين، حيث قامت أولى المدن-الدول السومرية، كان الصراع على الأرض والمياه هو المحرك الأول للحروب. اعتمدت هذه المدن في البداية على تشكيلات قتالية مؤقتة يُستدعى أفرادها وقت الحاجة ثم يعودون إلى حياتهم اليومية بعد انتهاء القتال. غير أن هذا النمط سرعان ما كشف قصوره، إذ لم يكن كافيًا لصون الدولة أو ضمان بقائها في مواجهة التحديات الخارجية. عند هذه النقطة ظهرت الحاجة إلى قوة دائمة تتصف بسمات نظامية أولية. ويُعتبر سرجون الأكدي، في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، من أوائل الحكام الذين أسسوا جيشًا نظاميًا مرتبطًا مباشرة بالسلطة المركزية، يضم المشاة المسلحين بالرماح والأقواس، إلى جانب العربات الحربية التي شكلت نقلة نوعية في أساليب القتال. تميز هذا الجيش بملامح إدارية واضحة مثل تسجيل أسماء المقاتلين، وتخصيص الموارد لهم، وربط الخدمة العسكرية بولاء مباشر للملك، وهو ما حوّل القتال من نشاط عابر إلى مهنة لها قواعد محددة داخل كيان الدولة.

أما في مصر القديمة فقد ارتبط الجيش بشخص الفرعون بوصفه الضامن الأول للأمن والسيادة. كان الاعتماد في البداية على استدعاء الفلاحين عند نشوب الحروب، لكن اتساع الدولة وازدياد التهديدات الخارجية فرضا إنشاء قوة أكثر ديمومة ونظامية. فأنشأ المصريون وحدات ثابتة لحماية الحدود وتأمين طرق التجارة، كما نظموا سجلات للجند وخصصوا موارد لإعالة الجنود وعائلاتهم، وتبنوا استخدام العجلات الحربية بعد احتكاكهم بالهكسوس فازدادت قدراتهم على المناورة والحركة. ولم يترددوا في الاستعانة بمقاتلين من النوبة والليبيين والآسيويين لتعزيز قوتهم. وهكذا تحول الجيش في مصر إلى أداة مركزية بيد الفرعون، يرمز إلى هيبة الدولة ويشارك في تثبيت سلطتها داخليًا وخارجيًا.

وإذا نظرنا إلى التجربتين معًا نرى أن ثمة سمات مشتركة أوضحت الملامح الأولى لفكرة الجيش النظامي. فقد انتقلت المجتمعات من القتال المؤقت إلى إنشاء قوات دائمة، وارتبطت هذه القوات بالسلطة المركزية مباشرة، كما ظهرت نظم إدارية ولوجستية لتنظيم شؤون الجند، وكان الابتكار العسكري، مثل إدخال العجلة الحربية، عاملاً فارقًا في تطوير القدرات. هذه السمات مجتمعة مهّدت لظهور الجيش النظامي كجزء أصيل من بنية الدولة، وهي الفكرة التي ستتطور لاحقًا بشكل أوسع وأكثر نضجًا في العصر الكلاسيكي لدى اليونان والفرس والرومان.

العصر الكلاسيكي: اليونان والفرس والرومان

يمثل العصر الكلاسيكي مرحلة النضج المبكر لفكرة الجيش النظامي بوصفه مؤسسة متكاملة لها عقيدة وبنية وقواعد خدمة واضحة. وقد شهدت هذه الحقبة ثلاث تجارب كبرى شكلت مثلث القوى في العالم القديم قبل بروز الإسلام: التجربة الإغريقية، والتجربة الفارسية، والتجربة الرومانية.

في اليونان القديمة كان الدفاع واجبًا مدنيًا أصيلًا، حيث ظهر المقاتل المعروف بالهوبليت وهو جندي مشاة مدجج بدرع ثقيل ورمح طويل يقاتل ضمن تشكيل الفالانكس. في هذا التشكيل يحمي درع كل مقاتل زميله، فتتشكل جبهة متراصة يصعب اختراقها. وقد تميزت مدينة اسبارطة بأن العسكرية كانت أسلوب حياة، إذ خضع الأطفال منذ الصغر لتربية صارمة تجعلهم مقاتلين محترفين ذوي انضباط شديد، بينما امتزجت الخدمة العسكرية في أثينا بالحياة السياسية فأصبح الجيش انعكاسًا مباشرًا لقوة المواطن والمدينة معًا. وقد برز أثر هذه العقيدة في معارك مثل ماراثون وسلاميس حيث تمكنت الجيوش الإغريقية من صد جيوش الإمبراطورية الفارسية الأكبر عددًا وعدة. ومع مقدونيا وتطوير فيليب الثاني ثم الإسكندر الأكبر لتكتيكات الفالانكس، ظهر مزيج جديد من المشاة الثقيلين مع سلاح فرسان مدرع، مهّد لقيام حملات واسعة قلبت موازين القوى في العالم القديم.

أما الفرس فقد طوّروا نموذجًا مختلفًا تمامًا للجيش النظامي. ففي عهد الأخمينيين اعتمدوا على إدارة إمبراطورية واسعة تقوم على الولايات والطرقات الملكية التي سهّلت الحركة والإمداد. كان الجيش يتسم بتنوع إثني وتخصصي، إذ ضم وحدات من شعوب متعددة بمهارات مختلفة في الرماية والفروسية واستخدام العربات الحربية. وكان الحرس الخالدون، وعددهم عشرة آلاف مقاتل، القوة النخبوية الأكثر جاهزية ونظامية في الإمبراطورية. ومع الساسانيين، تطورت فكرة الفرسان المدرعين الذين عُرفوا بالكاتافراكت، وبرز السَّوَاران كقوة نخبوية تمثل قلب الجيش، كما استُخدمت الفيلة الحربية في معارك كبرى وعُززت الحدود بسلاسل من الحصون. تميز الجيش الفارسي إذن بمرونته واعتماده على سلاح الفرسان والرماة، وهو بذلك يختلف عن النموذج الروماني الذي ركز على المشاة الثقيلة.

أما الرومان فقد بلغوا الذروة في تصور الجيش النظامي المحترف. فقد أدت إصلاحات ماريوس في القرن الأول قبل الميلاد إلى فتح باب الخدمة العسكرية على نطاق واسع، وتحويلها إلى مهنة مدفوعة الأجر ذات تجهيز قياسي وتدريب موحد. أصبح اللجيون الوحدة الأساسية، وهو تشكيل ينقسم إلى كوهوارت وقرون، بما يتيح مرونة كبيرة في القيادة والسيطرة. وقد عُرف الجيش الروماني بانضباطه الشديد وبصرامة عقوباته التي وصلت إلى إعدام واحد من كل عشرة جنود عند التمرد أو الجبن. كان الجندي الروماني يبني الطرق والجسور والمعسكرات بانتظام، مما جعل الجيش جزءًا من آلة الدولة الإدارية والاقتصادية. ومع إدخال القوات المساعدة من الشعوب الخاضعة، اكتسب الجيش تنوعًا في الأسلحة والتكتيكات، بينما ضمنت شبكات الطرق والمعسكرات الحدودية ديمومة الاستعداد العسكري. وهكذا تحول الجيش الروماني إلى مؤسسة مكتملة الأركان تمثل نموذجًا مبكرًا لفكرة المؤسسة العسكرية الحديثة.

وعند المقارنة بين هذه التجارب الثلاث نجد أن اليونان قدّمت روح الانضباط الجماعي ووعي المواطن المقاتل، في حين ركّز الفرس على المرونة والتنوع والإدارة اللوجستية التي سمحت لهم بالمناورة في مسارح مترامية، بينما وصل الرومان إلى قمة الاحتراف والصرامة المؤسسية التي جعلت جيشهم مؤسسة دولة حقيقية. هذه التجارب مجتمعة مهّدت مباشرة لمرحلة لاحقة حاسمة، هي مرحلة الجيوش العربية الإسلامية التي ورثت خبرات الجوار وأضافت إليها عنصر العقيدة والقيادة الفعالة، فبدّلت موازين القوى في العالم القديم خلال عقود قليلة.

الجيوش العربية الإسلامية

عندما بزغ فجر الإسلام في القرن السابع الميلادي كان العالم يعيش تحت هيمنة قوتين عظميين هما الروم البيزنطيون في الغرب والفرس الساسانيون في الشرق. في شبه الجزيرة العربية، لم تكن هناك جيوش نظامية بالمعنى المعروف، بل كان القتال يتم على هيئة سرايا وغزوات قبلية محدودة لا تتسم بالثبات أو الديمومة. غير أن نشوء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة غيّر هذه الصورة بشكل جذري، فقد ظهرت لأول مرة قوة عسكرية تحمل عقيدة موحدة وتخضع لتنظيم واضح.

أصبحت العقيدة القتالية أساسًا للتماسك، فالمقاتل لم يعد يقاتل من أجل الغنيمة فحسب، بل بدافع الإيمان برسالة عليا. ومع هذا البعد العقائدي، ظهرت بوادر التنظيم العسكري من حيث تقسيم الجيش إلى قلب وميمنة وميسرة، وبرزت القيادة الواضحة التي استطاعت أن توجه هذه الجموع بروح جديدة. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض) وُضع "ديوان العطاء او ديوان الجند " الذي سجل أسماء المقاتلين ورتب لهم الأعطيات وفق سبقهم في الإسلام وقربهم من الرسول ﷺ، وهو ما يعد من أوائل أشكال الإدارة العسكرية المنظمة التي منحت الجيش الإسلامي طابعًا نظاميًا مميزًا.

في هذه المرحلة القصيرة تمكن الجيش الإسلامي من خوض معارك فاصلة غيرت وجه المنطقة. فقد كانت بدر وأحد والخندق محطات حاسمة في الصراع مع قريش، ثم جاءت معركة اليرموك بقسادة خالد بن الوليد سنة 636م لتسجل انتصارًا ساحقًا على الروم، وفي العام نفسه حقق المسلمون نصرًا كبيرًا على الفرس في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وتبع ذلك معركة نهاوند بقيادة حذيفة بن اليمان سنة 642م التي أنهت وجود الإمبراطورية الساسانية، ففتح الطريق أمام المسلمين للتوسع شرقًا وغربًا.

امتاز الجيش الإسلامي المبكر بخصائص جعلته مختلفًا عن جيوش عصره. كان خفيف الحركة قليل الاعتماد على التجهيزات الثقيلة والذيل الاداري، وهو ما منحه مرونة عالية في المناورة. كما تميز بالانضباط والطاعة، إذ جمع بين مقاتلين من قبائل مختلفة ووحّدهم الولاء للعقيدة. أضف إلى ذلك بروز قيادات ميدانية متمرسة مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو وحذيفة بن اليمان وغيرهم ، الذين عرفوا بقدرتهم على التخطيط الدقيق وإدارة المعارك بكفاءة. وعلى المستوى الإداري، شكلت الدواوين خطوة مهمة في ترسيخ الطابع النظامي، حيث نظمت شؤون الجند ورواتبهم وربطت المقاتلين بدولة مركزية. وأنشأت مدن عسكرية في الكوفة والبصرة لسكن المقاتلين وعوائلهم .

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي، أصبحت الحاجة ملحة إلى قوات أكثر ثباتًا واستمرارية. ففي العصر الأموي نشأت معسكرات دائمة في الكوفة والبصرة ودمشق ومصر، وصارت بمثابة قواعد عسكرية مستقرة. وفي العصر العباسي تطور الجيش إلى قوة أكثر احترافًا، حيث ظهر الحرس التركي وغيره من الوحدات الدائمة التي تلقت تدريبًا مستمرًا. برز الفرسان المدرعون إلى جانب المشاة، واستعملت أدوات الحصار والأسلحة المركبة، بينما توسعت الإدارة العسكرية لتشمل الإمداد والتموين وحتى توزيع الأراضي على الجند في صورة إقطاع عسكري، مما عزز من قوة الجيش وربط مصيره ببنية الدولة.

بلغت فكرة الجيش النظامي الإسلامي ذروتها في التجربة العثمانية. فقد أسس السلاطين العثمانيون قوات الإنكشارية ابتداءً من القرن الرابع عشر الميلادي، وهي قوة دائمة منظمة خضعت لتربية عسكرية خاصة عُرفت باسم نظام الدفشرمة ( نظام الدَّفْشَرْمَة (بالحروف اللاتينية: Devshirme) هو نظام ابتكره العثمانيون ابتداءً من القرن الرابع عشر لتزويد دولتهم بالكوادر الإدارية والعسكرية، خصوصًا لتشكيل قوة الإنكشارية.

يقوم هذا النظام على جمع صبية مسيحيين من رعايا الدولة العثمانية في البلقان، بين سنّ الثامنة والثامنة عشرة غالبًا، حيث يُختارون بناءً على القوة والبنية الجسدية والذكاء. يُنقل هؤلاء الصبية إلى العاصمة العثمانية حيث يمرون بمرحلة تربية وتدريب صارمة: ُيعلَّمون اللغة التركية والدين الإسلامي/ يُدرَّبون على الانضباط العسكري والفنون القتالي/ يُفرز المتفوقون منهم إلى الخدمة في القصر السلطاني والإدارة العليا، بينما يُلحق الآخرون بوحدات الإنكشارية ليكونوا جيشًا دائمًا محترفًا.) كان الهدف من هذا النظام تكوين نخبة عسكرية وإدارية شديدة الولاء للسلطان، لأنها لم تكن مرتبطة بعشائر أو إقطاعيات محلية، بل ارتبطت وجودًا ومعيشةً بالدولة المركزية وحدها. تميز أفرادها بالانضباط الصارم والتدريب المنتظم، وكانوا من أوائل الجيوش في العالم التي استخدمت المدافع والأسلحة النارية بكثافة، وهو ما أعطاهم تفوقًا واضحًا على أعدائهم. لعب الإنكشارية الدور الحاسم في فتح القسطنطينية سنة 1453م، وأسهموا في توسيع رقعة الدولة العثمانية لتشمل ثلاث قارات. لقد تركت الجيوش العربية الإسلامية أثرًا عميقًا في التاريخ العسكري. فهي التي أسقطت إمبراطورية الفرس العتيدة وانتزعت مساحات واسعة من أراضي الروم، وقدمت نموذجًا جديدًا للجندية يجمع بين العقيدة والانضباط والتنظيم الإداري. وبمرور القرون، ظلت هذه التجربة مرجعًا ونموذجًا للجيش النظامي في العالم الإسلامي، حتى جاءت الإنكشارية لتشكل أحد أوائل الجيوش المحترفة بالمعنى الكامل، وتضع بصمتها في التاريخ العسكري العالمي.

العصور الوسطى الأوروبية – الجيوش الإقطاعية والمرتزقة

مع سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي انهار النموذج الأكثر اكتمالًا للجيش النظامي في العالم القديم. فقد كانت الجيوش الرومانية مثالًا للمؤسسة العسكرية المحترفة التي تخضع لإدارة مركزية وتنظيم دقيق، لكن بانهيارها دخلت أوروبا مرحلة جديدة سُمّيت بالعصور الوسطى. في هذه المرحلة غاب الجيش النظامي بالمعنى الذي عرفه الرومان، وحل محله نظام يقوم على الإقطاع حيث ارتبطت الجندية بملكية الأرض وبالولاء للسيد الإقطاعي لا للدولة الجامعة.

المهنة العسكرية أصبحت في جوهرها حكرًا على طبقة النبلاء الذين كانوا يملكون الأرض ويقدمون الخدمة العسكرية لسيدهم الإقطاعي مقابل الحماية والمكانة. ومن هنا تطورت طبقة الفرسان الذين ارتبطوا بثقافة "الفروسية" وما حملته من قيم الشرف والشجاعة، لكنها بقيت محصورة في نطاق طبقة محددة ولم تتحول إلى مؤسسة عسكرية عامة للدولة. وعندما كانت المملكة تحتاج إلى خوض حرب كان الملك يجمع قوات متعددة من النبلاء والإقطاعيين، فتتشكل جيوش متفرقة تفتقر إلى الوحدة أو الانضباط الذي ميز الجيش الروماني من قبل.

ونظرًا لعجز الملوك عن الاحتفاظ بجيوش دائمة ذات طابع نظامي، لجأوا إلى المرتزقة الذين كانوا مجموعات من المقاتلين المحترفين يعرضون خدماتهم لقاء المال. وقد تميز هؤلاء بمهارات قتالية متخصصة مثل الرماية بالأقواس الطويلة أو استخدام الرماح الثقيلة، إلا أن ولاءهم لم يكن مضمونًا، فهو مرتبط دائمًا بما يتقاضونه من أجور. كثيرًا ما انقلب هؤلاء المرتزقة على من استأجرهم إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم، وهو ما جعل الاعتماد عليهم محفوفًا بالمخاطر.

وقد شكلت الحروب الصليبية في القرنين الحادي عشر والثالث عشر نموذجًا يعكس طبيعة هذه المرحلة. فالجيوش التي توجهت إلى الشرق لم تكن جيوشًا نظامية بالمعنى المؤسسي، بل خليطًا من قوات إقطاعية ومرتزقة ومتطوعين بدافع ديني، تقودهم شخصيات نبيلة ودينية أكثر من كونها قيادات عسكرية مهنية. ومع ذلك أسفرت هذه الحملات عن تبادل خبرات عسكرية مهمة بين الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي، وخصوصًا في مجالات الحصار والهندسة العسكرية واستخدام الأسلحة المركبة.

وعلى الرغم من أن العصور الوسطى في أوروبا عرفت غيابًا شبه كامل للجيوش النظامية، فإنها شهدت بعض البدايات التي مهدت لعودتها. فقد بدأت بعض الممالك تنشئ حرسًا ملكيًا أكثر ثباتًا من القوات الإقطاعية، كما تطورت فنون التحصين والهندسة العسكرية، مما استدعى وجود مقاتلين مدربين باستمرار، إضافة إلى اعتماد الملوك تدريجيًا على الضرائب لتمويل قوات صغيرة دائمة إلى جانب القوات التي يمدهم بها النبلاء.

يمكن القول في المحصلة إن أوروبا في العصور الوسطى عاشت مرحلة فراغ نظامي عسكري بعد سقوط روما، حيث غابت الجيوش النظامية المحترفة وحل محلها خليط غير متجانس من القوات الإقطاعية والمرتزقة. غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلًا، فمع بزوغ عصر النهضة ونشوء الدولة القومية عاد مفهوم الجيش النظامي ليأخذ مكانه الطبيعي، خاصة مع الإصلاحات العسكرية الكبرى في العصر الحديث المبكر.

العصر الحديث المبكر – إصلاحات روسيا وبروسيا والجيش الشعبي الفرنسي

مع بداية القرن السادس عشر وبروز الدولة الحديثة في أوروبا، عاد مفهوم الجيش النظامي ليحتل مكانه المركزي من جديد. فلم يعد الملوك يكتفون بالاعتماد على قوات إقطاعية متفرقة أو على مرتزقة لا يُوثق بولائهم، بل سعوا إلى إنشاء جيوش دائمة مرتبطة مباشرة بالسلطة المركزية، تعكس سيادة الدولة وتخدم أهدافها في الدفاع والتوسع. لقد ساعد على هذا التحول عاملان رئيسيان؛ الأول هو التطور التكنولوجي الذي أفرز الأسلحة النارية والمدافع، والثاني هو بروز الدولة القومية التي تطلبت جيشًا يمثلها مباشرة ويجسد إرادتها.

في روسيا أدرك القيصر بطرس الأكبر في مطلع القرن الثامن عشر أن بقاء بلاده كقوة كبرى لن يتحقق إلا ببناء جيش نظامي حديث قادر على مواجهة القوى الأوروبية. ولهذا قام بإصلاحات عسكرية عميقة، ففرض التجنيد الإجباري بحيث يخدم فيه الفلاحون والنبلاء على السواء، وأدخل نظامًا تدريبيًا منتظمًا يقوم على الانضباط والتراتبية الصارمة على النمط الأوروبي. كما أنشأ أسطولًا بحريًا قويًا ليوازي الجيش البري، وأسس مدارس عسكرية لتخريج الضباط وفق معايير جديدة. وقد نقلت هذه الإصلاحات روسيا من حالتها الإقطاعية شبه التقليدية إلى قوة أوروبية صاعدة، وكان لجيشها النظامي دور بارز في ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية.

أما في بروسيا، فقد تجلت تجربة فريدة في بناء جيش يعتمد على الانضباط الحديدي والطاعة المطلقة. فقد أنشأ الملوك البروسيون جيشًا صغيرًا نسبيًا، لكنه مدرّب على درجة عالية من الكفاءة جعلته يضاهي جيوشًا تفوقه عددًا. حتى شاع القول إن "بروسيا ليست دولة لها جيش، بل جيش له دولة". وقد ركزت التجربة البروسية على الصرامة في التراتبية، وعلى تطوير تكتيكات فعالة في ساحة القتال، فأصبحت بروسيا بفضل هذا النموذج العسكري مدرسة يُحتذى بها في أوروبا، وأسهمت لاحقًا في بناء قوة ألمانيا الموحدة.

غير أن التحول الأكبر في مفهوم المهنة العسكرية جاء مع الثورة الفرنسية عام 1789 وما تبعها من حروب. فقد أعلنت فرنسا أن الدفاع عن الوطن واجب على جميع المواطنين، وأقرت التجنيد العام سنة 1793 فيما عُرف بالـ "ليفـي أون ماس" Levée en masse. كما ظهر مفهوم الناس المسلحون gens d’armes (تطورت فيما بعد الى الجندرمة Gendarmerie ) وبذلك تحول الجيش من نخبة محدودة إلى جيش شعبي يضم مئات الآلاف من المجندين الذين يربطهم الانتماء الوطني. ترافق ذلك مع شعارات الثورة التي ربطت بين المواطنة والجندية، وأعطت الجيش بعدًا سياسيًا واجتماعيًا غير مسبوق. وقد قاد هذا الجيش الشعبي حملات الثورة وحروب نابليون، التي قلبت موازين القوى في أوروبا وأرست ملامح الحرب الحديثة.

إن دلالات هذه المرحلة واضحة، فقد عاد الجيش النظامي ليكون مؤسسة مركزية للدولة الحديثة، ولم يعد مجرد أداة بيد الملك أو النبلاء. الإصلاحات الروسية والبروسية أكدت على قيمة الانضباط والاحتراف، بينما أضافت التجربة الفرنسية بُعدًا جديدًا يتمثل في الوطنية والتجنيد الشامل، بحيث أصبح الجيش ممثلًا للأمة بأكملها. ويمكن القول إن هذه المرحلة دشنت العصر الحديث للجيوش النظامية، فبعد قرون من الاعتماد على الإقطاع والمرتزقة أصبح الجيش أداة مؤسساتية أساسية بيد الدولة، تجمع بين الاحتراف والانتماء الوطني. هذا التطور مهد مباشرة لمرحلة جديدة مع الثورة الصناعية، حيث ستشهد الجيوش نقلة هائلة بفضل دخول التكنولوجيا الحديثة.

العصر الصناعي والحديث – الثورة الصناعية والحربان العالميتان

لقد مثلت الثورة الصناعية نقطة التحول الكبرى في تاريخ المهنة العسكرية والجيوش النظامية. فالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي انطلق في أوروبا منذ القرن الثامن عشر لم يقتصر أثره على الاقتصاد والمجتمع، بل انعكس بشكل عميق على بناء الجيوش وأساليب الحرب. فالعصر الصناعي منح الجيش النظامي أدوات جديدة، وأعطى الدولة قدرات غير مسبوقة على التعبئة والإمداد والإنتاج العسكري.

أحد أبرز مظاهر هذا التحول كان انتشار الأسلحة النارية الحديثة على نطاق واسع. فالبنادق ذات السبطانات المحلزنة والمدفعية الثقيلة غيّرت طبيعة ساحة المعركة، حيث لم يعد الانتصار يعتمد على شجاعة الفرسان أو كثافة الكتائب التقليدية، بل على القدرة النارية ودقة التسديد. كما دخلت السكك الحديدية كعامل حاسم في الحروب، إذ أصبح بالإمكان نقل الجيوش والذخائر بسرعة عبر مسافات واسعة، وهو ما سمح بعمليات عسكرية لم يكن من الممكن تصورها في السابق. ومع ظهور البرق والهاتف، أصبحت القيادة العسكرية قادرة على التحكم المباشر في مجريات المعركة من مسافات بعيدة، الأمر الذي عزز مركزية القيادة والتنسيق بين الجبهات.

وقد انعكست هذه التطورات بوضوح في الحروب الكبرى التي شهدها القرن التاسع عشر، مثل الحروب النابليونية المتأخرة وحرب القرم والحروب البروسية الفرنسية. إلا أن الذروة جاءت مع الحربين العالميتين في القرن العشرين، حيث وصل مفهوم الحرب الشاملة إلى أقصى مداه. ففي الحرب العالمية الأولى، اصطدمت أوروبا بجيوش نظامية ضخمة مدعومة بقدرات صناعية هائلة. تحولت المعارك إلى حروب استنزاف طويلة، سيطرت عليها الخنادق والمدافع الرشاشة والغازات السامة كما شهدت هذه الحرب اول استخدام للدبابات والطائرات لأغراض القتال. وكان للجيوش النظامية دور محوري في إدارة هذا الصراع الذي لم يقتصر على المقاتلين فحسب، بل شمل المجتمعات بأكملها التي جُندت لخدمة المجهود الحربي.

أما الحرب العالمية الثانية فقد مثلت نقلة نوعية أخرى في تاريخ المهنة العسكرية. فقد أدخلت وطورت تقنيات جديدة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والقاذفات الإستراتيجية وحاملات الطائرات، وصولًا إلى القنبلة الذرية التي غيرت وجه العالم. كانت الجيوش النظامية في هذه الحرب أكثر تنظيمًا وتسليحًا وقدرة على المناورة من أي وقت مضى، وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والإنتاج الضخم. لم تعد الحرب مجرد مواجهة بين جيوش على الحدود، بل أصبحت مواجهة شاملة بين دول تحشد كل مواردها الاقتصادية والبشرية والعلمية.

أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة أن الجيش النظامي أصبح مؤسسة ضخمة تتجاوز حدود الميدان العسكري الضيق، إذ صار يمثل ذراعًا للدولة الحديثة في توجيه الاقتصاد، وإدارة الصناعة، والتحكم بالمجتمع. فقد كان لكل دولة جيشها النظامي الذي يرمز إلى سيادتها، لكنه في الوقت نفسه كان يستمد قوته من قدرتها على التطوير الصناعي والعلمي. وبذلك أصبح ميزان القوى الدولي مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة الدول على بناء جيوش نظامية مسلحة بالتكنولوجيا الحديثة والمدعومة بقاعدة اقتصادية قوية.

وإذا كانت الثورة الصناعية قد أدخلت المدفعية والسكك الحديدية والاتصالات إلى صلب المهنة العسكرية، فإن الحربين العالميتين أظهرتا بوضوح أن الجيوش النظامية لم تعد مجرد تشكيلات مقاتلة، بل مؤسسات متكاملة تجمع بين العلم والتنظيم والإدارة والسياسة. لقد تحولت الجيوش في العصر الصناعي إلى أداة شاملة لتجسيد قوة الدولة، وأصبحت قادرة على تغيير موازين القوى العالمية بفضل ما امتلكته من تكنولوجيا وموارد.

العصر الراهن – الجيوش التكنولوجية في عصر الفضاء والذكاء الاصطناعي

مع منتصف القرن العشرين وبداية النصف الثاني منه، أخذت المهنة العسكرية والجيوش النظامية منعطفًا جديدًا غير مسبوق في التاريخ. فقد أصبحت التكنولوجيا هي العنصر الحاسم في تكوين الجيوش وفي تحديد ميزان القوى بين الدول. وإذا كان سلاح البارود قد شكل نقطة تحول في العصور السابقة، فإن دخول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية جعل الجيوش الحديثة تختلف جذريًا عما سبقها.

لقد شهد هذا العصر بروز مفهوم الحرب الباردة، حيث لم يعد الصراع بين القوى الكبرى يقتصر على ساحات المعارك التقليدية، بل امتد إلى سباق التسلح النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. أصبح امتلاك السلاح النووي جزءًا لا يتجزأ من مكانة الدولة وقوة جيشها النظامي، إذ لم يعد هذا الجيش مجرد أداة للدفاع عن الحدود، بل صار ضامنًا لردع أي اعتداء بفضل القدرة على التدمير الشامل. وهكذا ارتبط الجيش في هذه المرحلة بالعلم والتكنولوجيا ارتباطًا مباشرًا، وصار تطويره مرهونًا بتقدم الدولة في ميادين البحث العلمي والصناعات الإستراتيجية.

ومع دخول عصر الفضاء، تحولت الجيوش النظامية إلى مؤسسات متعددة الأبعاد. لم تعد تسيطر فقط على البر والبحر والجو، بل امتد نطاقها إلى الفضاء الخارجي. فالأقمار الصناعية أصبحت أدوات عسكرية بامتياز، تُستخدم في الاستطلاع والاتصالات والتوجيه الدقيق للأسلحة. كما برزت حرب الفضاء كاحتمال واقعي، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تطوير قدرات قادرة على تعطيل أقمار الخصم أو تدميرها. لقد غدا الجيش النظامي في العصر الراهن مؤسسة تكنولوجية بالدرجة الأولى، تسير جنبًا إلى جنب مع مختبرات البحث وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ثم جاء العصر الرقمي Digital Era ليضيف بعدًا آخر إلى المهنة العسكرية. فقد دخلت الحرب السيبرانية إلى صلب عمل الجيوش النظامية، وأصبح الدفاع عن شبكات الدولة ومهاجمة أنظمة العدو جزءًا من العقيدة العسكرية. إن الجندي في هذا العصر قد يكون جالسًا خلف شاشة حاسوب قادرًا على تعطيل محطات كهرباء أو شل أنظمة دفاعية معقدة، تمامًا كما يفعل الطيار في الجو أو الجندي على الأرض. وهكذا توسعت الجيوش النظامية لتضم وحدات متخصصة في الفضاء الإلكتروني، توازي في أهميتها وحدات المشاة أو المدرعات أو الطيران.

ويأتي الذكاء الاصطناعي ليؤكد أن المهنة العسكرية مقبلة على مرحلة جديدة قد تغير طبيعتها بالكامل. فقد دخل الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة، وفي تشغيل الطائرات المسيّرة، وفي تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستطيع اتخاذ القرار بشكل شبه مستقل. وهذا يعني أن الجيش النظامي المعاصر لم يعد قائمًا على كثرة الأعداد فقط، بل على نوعية التكنولوجيا التي يمتلكها وعلى القدرة على دمجها في منظومته القتالية.

إن الجيوش النظامية اليوم أصبحت تمثل صورة مصغرة عن الدولة الحديثة بكل أبعادها العلمية والتقنية والاقتصادية. فهي مؤسسة تعكس مستوى التقدم التكنولوجي للدولة بقدر ما تعكس قوتها البشرية. ومن هنا فإن التحدي لم يعد فقط في بناء جيش كبير، بل في بناء جيش ذكي قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة في البر والبحر والجو والفضاء والفضاء السيبراني في آن واحد.

لقد وصلنا إذن إلى عصر لم يعد فيه الجيش النظامي مجرد مؤسسة قتالية، بل أصبح مؤسسة تكنولوجية واستراتيجية شاملة، تُدير الصراع على مستويات متعددة، وتجمع بين الردع النووي، والسيطرة الفضائية، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي. وإذا كانت الجيوش القديمة قد قامت على الانضباط والولاء للملك أو الدولة، فإن الجيوش الحديثة تقوم على الانضباط ذاته ولكن مدعومًا بالتكنولوجيا التي أصبحت العامل الحاسم في كل مواجهة.

الخاتمة

إن استعراض مسيرة المهنة العسكرية منذ فجر الحضارات حتى عصر التكنولوجيا يكشف لنا أن تاريخ الجيوش هو في جوهره تاريخ الدولة نفسها. فمنذ أن ظهرت أولى التشكيلات القتالية البسيطة في وادي الرافدين ومصر، كان الدافع واحدًا: حماية المجتمع وصون بقائه. ومع اليونان والفرس والرومان بلغ الجيش النظامي مستوى متقدمًا من التنظيم والعقيدة، ثم جاءت الجيوش العربية الإسلامية لتضيف عنصر العقيدة الروحية والسرعة والمرونة، وتثبت أن الإيمان بالمبدأ قادر على إحداث تحولات كبرى في موازين القوى.

في أوروبا الوسيطة، تراجع مفهوم الجيش النظامي ليحل محله نظام الإقطاع والمرتزقة، لكن هذه المرحلة سرعان ما أظهرت محدوديتها وعجزها عن توفير الأمن والاستقرار. فجاء العصر الحديث المبكر ليعيد الاعتبار لفكرة الجيش النظامي عبر إصلاحات روسيا وبروسيا، ثم عبر التجربة الفرنسية التي جعلت الجندية واجبًا وطنيًا عامًا. وبذلك أصبح الجيش مؤسسة الدولة القومية بامتياز، لا مجرد أداة في يد النبلاء أو المرتزقة.

ومع الثورة الصناعية، قفزت المهنة العسكرية قفزة هائلة، إذ دخلت الأسلحة النارية الحديثة والسكك الحديدية والاتصالات إلى صميم عمل الجيش النظامي. ثم جاءت الحربان العالميتان لتبرزا فكرة الحرب الشاملة، حيث لم يعد الجيش وحده في الميدان، بل أصبح المجتمع بأسره جزءًا من المعركة. لقد غدا الجيش النظامي في هذه المرحلة مؤسسة مترابطة مع الاقتصاد والإنتاج والبحث العلمي، وأضحى معيار قوة الدولة ومكانتها الدولية.

أما في عصرنا الراهن، فقد تحولت الجيوش النظامية إلى مؤسسات تكنولوجية شاملة، تعمل في الفضاء والفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما تعمل في البر والبحر والجو. لم يعد التحدي في عدد الجنود، بل في نوعية التكنولوجيا وكيفية إدماجها في المنظومة العسكرية. وهكذا أصبح الجيش النظامي مرآة دقيقة لمستوى التقدم العلمي والتقني للدولة، وضامنًا رئيسيًا لسيادتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.

والدرس الأبرز من هذه المسيرة الطويلة أن وجود الجيش النظامي لم يكن يومًا مجرد ترف أو خيار إضافي، بل كان شرطًا من شروط بقاء الدولة والحضارة. فكما أن الحضارات العظيمة قامت على أساس العلم والثقافة والاقتصاد، فإنها في الوقت نفسه لم تكن لتستمر من دون جيش يحميها. وإذا كان الماضي قد علّمنا أن الجيوش النظامية هي صمام الأمان للدول، فإن الحاضر والمستقبل يثبتان أن هذه الجيوش، مهما تغيّرت أدواتها وأسلحتها، ستبقى عنوان السيادة وحارس الكيان الوطني.

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

992 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- طرائف رمضانية من التراث العربي

- قصة (عشق الصبى) - الجزء الثاني

- نحو صيامٍ بيئي لإنقاذ الرافدين

- دراسة جديدة تفك لغز "العمر البيولوجي"

- قصتها بدأت منذ قرون طويلة .. "السنبوسك" أشهر فطيرة في رمضان

- كلمات على ضفاف الحدث العراق والارقام يكحل العين ...!!

- لماذا ستصعّد إيران الضربات العسكرية الأميركية وخطر الغرق في مستنقع نِيت سوانسون / اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس

- عودُ الثقاب في إقليمٍ مكدّس بالوقود هل نحن أمام حربٍ

تابعونا على الفيس بوك