جولييت أنطونيوس شاعرة السَفَر إلى الثمرة المحرّمة

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 22:38

جولييت أنطونيوس شاعرة السَفَر إلى الثمرة المحرّمة

رفيق أبو غوش:«ذات يوم علينا أن نعبرَ، أن نهجرَ الضفاف ،أن نرخي العنانَ للروح، ذات يوم ستجرُّ خيولُ العمر عربةَ الرحيل كجدول يجوبُ الأرض ،ذات يوم يتجدَّدُ البحرُ كلَّما سافرت مياهُهُ ،ويتجدَّدُ في ولادة مستمرَّة، أرسمُ وجهكَ في الضباب ،أمتلئ بك عطراً وغناءً ،راقصني ،قبّلني، لنُحيي الشمسَ بالقُبل».

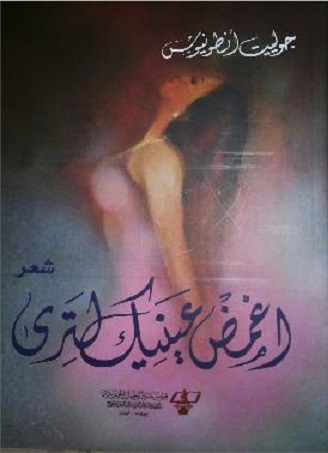

«أغمض عينيكَ لترى» أنطولوجيا لونيَّة بصرية سمعيَّة تتشكَّلُ في الفضاء الشعري للكلام، سفرٌ، في خاطر امرأة تركبُ البحرَ لتقنصَ وسنَ الأعماق وتسافرَ في حنجرة الغابات رقصاً وغناءً وموسيقى.

تتقاطعُ في الكتاب ثنائيتا الحامل والمحمول ،فبؤرة الكلمة «أغمض عينيكَ» توحي اختلافاً وتضادّاً شديدين ،فإغماضِ العين يشي بالهدوء والسكينة، في حين أن حقلَ البصر والرؤية يتأتَّى عنهُ الكثير من التوتُّر واليقظة ،وغايةُ ما يطمحُ الشعرُ إليه أن يجمعَ بين شيئيين ّ متباعدين في خصائصهما وصفاتهما على نحو فجائيّ ومثير للدهشة، على ما يقولُ أحدُ زعماء السوريالية. وتبعاً لذلك لم يعُد يُنظرُ الى التصوير بوصفه إقامةُ علاقة بينَ شيئين على أساس فيزيقي، ذلكَ أنَّ الشعراء يجمعونَ صُورهم انطلاقاً من أشياءَ متباعدة ترتبطُ بعوالمَ تجريديَّة لا صلةَ لها بالوعي أو بالفكر ،إنَّما لها صلةُ بالاستبدال اللفظي والنسخ المباشرِ للأشياء الملموسة.

هذا التنازعُ ما بين الثنائيات المتباعدة يتقاطعُ عندَ ذاكَ الترجُّح والتخلخل العميق بين الواقع والمثال ،الحب والموت، الأنا والآخر، الذاتي والموضوعي، في مونولوغ داخلي صاخب .فمعظمُ النصوص تتزيَّا بصور من السيولة والتدفُّق الذي تقتضيه الضرورات الدرامية والفنّية للعمل الأدبي. فالصورُ غزَّارة ،متلاحقة داهمة تكرجُ على رصيف الجمال،واللغةُ الشعرية تستثمرُ العناصرَ الصوتيَّة والدلالية بلغة الأشياء التي تسمحُ لها ببعض التمييزات والإنزياحات .فالشرطُ الأساس لحدوث الشعرية هو حصولُ الانزياح باعتباره خرقاً للنظام اللغوي المعتاد،وإطاراً مرجعيَّاً فاعلاً في الثقافة الحديثة، لأنَ التأويل الحرفي للنص يسدُّ باب الانفتاح الدلالي ويُذهبُ لذّة الكشف الجمالي، وصوغ النّص الأدبي وتشكيلُه ومؤهلاته التّعبيريّة هي التّي تمنحه سمة التّفجير الدّلالي والتّوسّع التّعبيري والتّشظّي في فضاء الشّعريّة. ولأنّها كذلك تنبني قماشة الكتاب على خيوط من حرير الكلام، وذلك بيّن من خلال الأجواء الصّوفيّة التّي تٌشيعها الشّاعرة محقّقةً من خلالها كينونتها. تقول في الصّفحة ١٣سأحتفظ بحقّي في اختيار مكاني. لا أحب الأماكن المغلقة. أريد مكاناً محايداً لا ينتمي للحب، لا ينتمي للحرب». وتتقمّص صوراً ممتزجة بمرارة الحرب ومأسويّتها وتستحضر الذّاكرة الفرديّة عبر الماضي الصّادم والمروّع كأنّها في غربة روحيّة. ولكي تكتمل دائرة الحضور تطلب الشّاعرة الانتساب الى المكان على المستوى الرّوحي والقيمي، ما يؤدّي الى حضور المكان / الوطن / باعتباره جسداً وروحاً معاً. لذا تطلب منه أن يقوم بأفعال الآلهة في الأسطورة ليتقمّص شخصيّة إيزيس التّي لملمت جسد أوزيريس وأعادته الى الحياة. وبهذا تكتمل دائرة الرّمز والأسطورة المتمثّلة بالبعث والتّجدّد.

أمّا الطّفولة فتتجلّى بأبهى صورها في الطّفلة الحافية التّي تلهو بأكواز الصّنوبر، وتحفر حلمها على أطراف اللّبان، وتركض في الأودية، وتطلق خيالها للريح وتنتشي بحضورها في الطّبيعة تلك التّي تنتشر في مدارٍ واسع من الرؤيا الشعريّة وتطلّ من خلالها على وطن بحجم الحلم : النّهر، البحر، الأشجار، القمر، القناديل، اللّيل المتّشرّد الربيع المناخ بأساليب تعبيريّة متنوّعة. تختصر صورة لبنان ونمط الحياة فيه بصورة تبعث في النفس طمأنينة ودعة ورومنسيّة. فالبحر والجبل هما عينا لبنان على الأزمنة. كأن الشّاعرة عرّافة الدهشة في محراب التاريخ والجغرافيا، ذلك أنّ هذا المتوسّط بحرٌ داخلي للفنون والآداب والمراكب الحالمة على صفحة الماء، وكأنّه يحدس بأن إنسان هذا العصر أخذ يهربُ من الطّبيعة فلا يهتزّ لسقسقة النّبع ولا لخفقات الجداول، وكأنّ اليوم لا يبدأ بالصباح ولا ينتهي حين ينتصف اللّيل ص ١٤٧ . إنه الزّمن الصاخب والمأزوم الذي اجتاحته الفوضى والتشيؤ.

في قصيدة « الساعاتي « تحسّ الشّاعرة بوطأة القدر وامتلاكه الوقت، والتّحكّم في مسار حياتنا. فالإنسان من وجهة نظر جبريّة ليس فاعلاً بل منفّذاً لقضاء. وهو المكتوب وليس الكاتب، وهذا المفهوم ساد الوعي الشعبي اليوناني ووجد تعبيره النّموذجي في مسرحيّة « أوديب ملكاً « لسوفوكليس حيث نجد بطلاً محكوماً قبل ولادته بقتل أبيه والزّواج من أمّه، ولا يُسعفه ذكاؤه في إنقاذ نفسه من المصير الذّي حدّدته له الآلهة قبل ولادته. «يوم مولدي ليس لي، إنّه يوم للقدر»، تقول الشّاعرة.

في «لعبة الموت» ص167 نقرأ: «استعجل أيُّها الآتي، مللتُ الخوف، أقبل فأنا ما زلتُ أُغنّي وأضحك وأحب، أخافُ أن أموت فأنتصرُ عليك. خائفٌ أنت .فأنا إن مُت أنت تموت». بهذه الشجاعة تواجه الشاعرة الموت باحثةً عن نقطة ضعفه .فحياة البشر محكومةٌ بهذه المواجهة التاريخيّة ،والشعرُ من أهم الاستراتيجيات تنكيلاً بالموت وتأسيساً لقيامة مُتخَيَّلَة تلعبُ به وتفضحهُ .وإذا كان الموت قادراً على إفناء الجسد فإنّ الكتابة تغدو جسداً غيرَ قابل للفناء.ويظهرُ معجمُ الشاعرة التركيبي المستند الى الاستلزامات الحوارية لأسلوبي النداء والأمر أكثرَ تأدُّباً مع الموت وهي تخاطبهُ بصورة كاريكاتورية ساخرة حيثُ يبدو مثيراً للسخرية والشفقة ،ويصبحُ أمراً غيرَ ذي بال لأن غاية الذات هي الحب والانتصار بالحب على وحش الفناء.قالَ سقراط قديماً إنَّ غايةَ الفلسفة هي التدرّب على مواجهة الموت ،وبينَ الشعر والفلسفة علاقةُ السؤال الدائم، خاصة إذا كان المسؤول عنهُ مفهوماً ضارباً في المجهولية مثل الموت .لذلك بادرَ نيتشه الى معالجة المشكلة بنظريّة العَود الأبدي التي ترى أنَّ كلَّ شيء يموت ينفتحُ من جديد عن سيرورة مكثَّفة تتهندسُ بالخلود.

إنَّها تراتيل طوباوية تُصعّدها الشاعرة في محراب الحب الذي يهزمُ مفاهيمِ التشيُّؤ والعبثيَّة كلّها، فالهذيان يجتاحُ المشاعر ثمَّ يتفجَّرُ مزاميرَ صلاة لتصيرَ شعراً نقيَّاً مثل شمسِ لبنان وبياض ثلوجه .والكلمات تتصادم ببعضها الآخر مولِّدةً شرارات جديدة ومعاني غير مألوفة تُؤسسُ لمدلولات أخرى.ربما كان ذلكَ ناجماً عن اقتناع الشاعرة بأن لغة الشاعر لا تعرفُ الاستقرار، وأنَّ كل شاعر هو مخترع لغة مثلما يقول أُنسي الحاج. والشاعرُ مع هذه المقولة هو الإنسان غير المنسجم ،هو مقترف الأفعال الرومنطيقية ،والذي لا يخلق مشكلة عصره ،إنَّما يخلقُ أسطورتها. وبدلاً من أن يكون هو نفسهُ يجعلُ نفسهُ بمثابة الصدى ،وهذا ما يُعرفُ في لغة السورياليين «بالتصادي». لذلك على السوريالي أن يتعلَّمَ الغوص في أحلامه ليكتشفَ ذاته أكثر، فالإنسان على ما يقول فرويد هو كائنٌ نائم في المقام الأوَّل ويتعيَّنُ عليه كي يرى ويحلمَ أن ينام.

وكيفما سرَّحتَ نظركَ في الكتاب تقعُ على حزمة من الجمالات تنهمرُ عليكَ من كلّ صوب ،على عفويَّة في التعبير ،وسلاسة في السرد ،وسهولة في السبك،وأناقة في المقاربة. إنَّها إرهاصاتُ أُنثى تتأرجحُ وسطَ التعرُّجات والغابات النضرة.وفي ذلك كلّه تتوسَّلُ الشاعرة روحَ السخرية واللغة التقريرية السهلة التي تتوخَّى إحداثَ تأثير شعري واضح .

اغمض عينيكَ لترى مغامرةٌ إبداعيَّةٌ شغوفةٌ بالأسئلة المفتوحة ،مبلَّلة بعطر الياسمين .إنَّها بستانٌ في كتاب وبوحٌ أُنثويٌ دافىء يختزلُ الواقعَ القائم بين المرأة العاشقة ،والأنثى العابرة شقوقَ الحنين .فما أروعَ الكلام وهو يُحاكُ بريشة صبيَّة، ويبتردُ بإحساس أُنثى عاشقة مدهشة مثل التي نحن معها اليوم.

إنَّ قارىء جولييت أنطونيوس لا يسعهُ إلاّ السفر نحو الثمرة المحرَّمة ليكتشفَ معها سحرَ الأُنوثة ،ومواعدة الأمواج ومداعبة الشغاف.إنَّهُ نصٌ أُنثوي يختبىءُ وراء امرأة ثائرة في عشقها الأبدي.ناسكة في محرابِ صلاة لا فكاكَ من سحرها إلاّ بالطيوب تُعطّرُ فضاء الفن وتفتحُ الطريق أمام مغامرات شيّقة بلمسة امرأة رسولة لولاها لما اعتنى الله بهندسة الكون وقصّ زوايا الشمس.

افتح عينيكَ لترى كم كانت رائعة جولييت أنطونيوس في إبحارها نحو شواطىء الهذيان الجميل والتي اتَّخذت مراسي لها في أقانيم الجمال السبعة.فكلُّ نص يمرُّ في خاطر امرأة يغدو نصَّاً جميلاً بامتياز. أليست المرأة هي أجملُ أيقونة على هذه الأرض ؟ إذا أغمضتَ عينيك سبحتَ في محيطات الأحلام،وإذا فتحتهما كمنَ لكَ العطرُ في زوايا المكان، وخلعَ عليكَ رذاذَ المتعة، وعندئذٍ أنت عالقٌ ما بينَ السحر وبين الجمال.

جولييت أنطونيوس سلمت يداك .ما أروعكِ عاشقة وشاعرة..شكراً.

نص الكلمة التي أُلقيت في مناقشة كتاب الشاعرة جولييت أنطونيوس في معرض الكتاب في البيال بدعوة من محترف الفن التشكيلي والدكتور شوقي دلال.

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

878 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- أفكار شاردة من هنا هناك/١٢٠

- مسلسل_عمر - الحلقة ١٧

- عن التوجس العربي من سقوط نظام الملالي

- لانشمت بأحد ولكن نحب أن نذُكر لاغير

- طرائف "رمضانية" - شرطي المرور... والتمر!

- خريف الأصنام ... رحيل مهندس الخراب ومفتي الإبادات الجماعية ودولته على السفود-١

- ميرفت أمين: لن أكتب مذكراتي وحياتي تخصني وحدي

- بغداد ... الوهلة الأولى (١-٤)

تابعونا على الفيس بوك