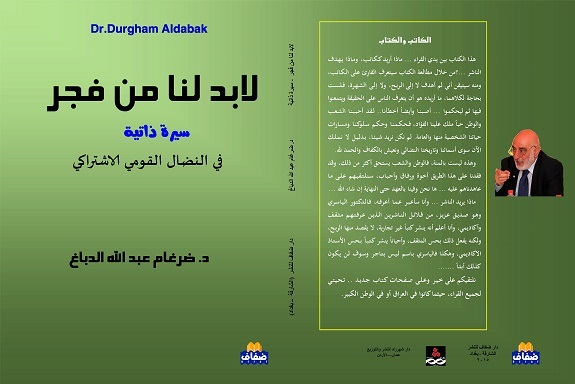

لابد لنا من فجر سيرة ذاتية في النضال القومي الاشتراكي / ح٢

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 كانون1/ديسمبر 2018 12:09

لابد لنا من فجر -الجزء الثاني

تأليف /د.ضرغام الدباغ

كنت قد غادرت مع عائلتي كركوك للسكنى في بغداد عام 1960 وفارقت رفاقنا في منظمة الحزب في كركوك، ولكني بقيت على صلة بمن يقدم منهم إلى بغداد مثل الرفيق العزيز شوكت أدهام الحديثي (أعدم في مطلع الثمانينات) والرفيق طلعت توفيق(الذي أصبح ضابطاً في القوة الجوية العراقية)والرفيق سعيد حمادي الجميلي.

وما أن حللنا ببغداد، في الأعظمية/ نجيب باشا، سجلت على الفور في ثانوية الأعظمية، وعلى عكس مدينة كركوك، فقد كان صفنا في الأعظمية الخامس (د) يضم حوالي خمسين طالباً، منهم مالا يقل عن خمسة وأربعين طالباً له علاقة بحزب البعث العربي الاشتراكي، وفي تلك الظروف كان الحزب قد حصد وأستوعب ثمار نضاله في مرحلة ما بعد ثورة تموز، ومحاولة أغتيال قاسم، وكان قد غدا حزباً جماهيرياً بالفعل يقود الشارع والجماهير بحق. فكان الحزب في كل مكان، بصفة خاصة في المدارس والجامعات، كما قد بدأ يتغلغل في القوات المسلحة، كما كان عدد من أساتذة الثانوية من البعثيين منهم الرفيق تايه عبد الكريم (عضو القيادة القطرية والوزير لاحقاً)، وهكذا فأن الأعظمية وسواها من مناطق بغداد مثل الكرادة الشرقية وكرادة مريم والكرخ والرصافة وغيرها، هي مناطق انتشار للحزب، وكذلك مناطق أخرى، وبذلك يمكن القول تماماً أن فرع بغداد للحزب كان يمتلك قدرات هائلة على جميع الأصعدة، وأثبت ذلك عبر فعاليات عديدة، منها: إضراب سواق السيارات(البانزين) وإضراب العمال، وإضراب الطلبة، وكان نجاحه مدوياً أصاب الحياة الاجتماعية بالشلل التام، ومن جهة أخرى وفر الظروف الذاتية والموضوعية لثورة 8 شباط / 1963، التي نفذها فرع بغداد للحزب بالتعاون مع المكتب العسكري، وبرهن على قدرات فرع بغداد الكبيرة: سعة التنظيم ووفرة المناضلين القياديين الأكفاء، والقدرة على التخطيط لعمليات كبيرة وتنفيذها، وانتشار الحزب في كل مرافق الحياة الاجتماعية.

وكنت بالطبع قد انتظمت فور وصولي في تنظيمات المنطقة (نجيب باشا) التابعة للأعظمية وكان مسئولي الحزبي الرفيق صباح ناجي المصرف(فيما بعد العقيد في القوات الخاصة)، وكانت فعالياتنا الحزبية تدور حول الكسب الحزبي والاشتراك في فعاليات الحزب الجماهيرية والإضرابات، والاحتفالات الجماهيرية، توزيع النشرات، كتابة الشعارات، التصدي للقوى المعادية للحزب، وهي نادرة في الأعظمية. وكانت منظمة الحزب فيها بمستوى فرقه تغتنم المناسبات الوطنية والقومية لإقامة احتفالات، يتولى رفاق بعثيون تنظيمها وأدارتها، فكانت في مفرداتها تأكيد عفوي أو شبه متعمد لإعطاء المهرجان طابع حزب البعث العربي الاشتراكي. وكانت بعض الاحتفالات لا تستغرق أكثر من ساعة أو ربما أقل، أو تطول لبضعة ساعات، وكانت هذه الاحتفالات رائعة وتقام بمناسبة ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، أو بمناسبة عدوان تعرض له القطر المغربي أو التونسي، أو بمناسبة أحداث الثورة الجزائرية، أو إعدام مناضلين في هذا القطر أو ذاك، بالإضافة للمناسبات الوطنية العراقية.

في العام الدراسي1961- 1960، تعرفت على شاب أسمر نحيل، كان يحظى باحترام ومحبة الجميع الطلبة على الإطلاق، وكان حضوره في أي مكان وأي مناسبة يشيع على الفور الجدية والاحترام ويلمس فيه الروح الرفاقية والأخوية، كان شاباً كادحاً، وهو ليس من منطقة الأعظمية أصلاً، ولكن ذلك لا يمنع أن يحوز على أعجاب الأعظمية بأسرها، وكانت يومها تضم ثانوية واحدة للبنين، وهذا الشاب كان محمد عبد الطائي، وكان رئيساً للاتحاد الوطني لطلبة العراق في الثانوية الوحيدة في الأعظمية، ويكفي لكي يكون مشهوراً في المنطقة بأسرها لحسن سمعته وأخلاقه الحميدة.

كان الرفيق محمد عبد قائداً طلابياً رائعاً، ومحدثاً مقنعاً، توحي شخصيته بالثقة. وتشاء الصدف والظروف أن ألتقي فيما بعد مع محمد عبد في أنشطة حزبية عديدة في العراق وخارج العراق، ولكن من المؤسف المؤلم أن يلقى هذا القائد مصرعه، إذ أعدم في أواسط1992 ومعه مجموعة من الرفاق والأصدقاء وكان لفقدانهم جرح لا يندمل في الفؤاد وحزن لا ينسى.

كان الإضراب الكبير الذي قام به سواق السيارات بقيادة الحزب، من أهم الأحداث البارزة سياسياً عام 1961، وقد حدث هذا الإضراب بسبب أن السلطات قامت برفع أسعار المحروقات زيادة ملحوظة، الأمر الذي سبب تذمراً واسع النطاق. وكان تحرك الحزب دقيقاً عندما دعا إلى الإضراب. وبالفعل شلت الحركة تقريباً في بغداد، وصاحب ذلك مظاهرات شعبية واسعة، كان أبرزها في والفضل والكرخ والكرادة، والأعظمية حيث تجمع الآلاف في ساحة الإمام الأعظم التي تطل مديرية شرطة الأعظمية على الساحة مباشرة، ونتيجة احتكاك مع الجماهير، جرى أطلاق نار من الشرطة، فسقط نتيجته ثلاثة من الطلاب: كان أحدهم صديق حميم لي، هو الرفيق مؤيد الملاح والرفاق عبد الرزاق موسى وصلاح عبد القادر، كما حدثت اصطدامات أقل عنفاً في مناطق أخرى من بغداد. وأدت هذه الاضرابات بدورها إلى تقوية مكانة الحزب، وتلك تجربة في العمل السياسي، أن الجماهير لا تخشى القمع مهما كان قاسياً بل أن النضال يشتد متصاعداً مع وتيرة القمع، ويدفع الجماهير إلى الغضب، والاستبسال في نضالها، وبالطبع ذلك مرهون بحنكة القيادة السياسية. وأورد هنا تشبيهاً أعتقد أنه يعبر عن الموقف، أن الجماهير هي كمجموعة الآلات الموسيقية، وكل شيء يتوقف على مهارة العازف الذي هو الحزب، أو مجموعة عازفين والقيادة هي المايسترو.

وكان العام 1961 قد شهد انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني لطلبة العراق في ساحة الكلية الطبية(وكنت أحد حضور هذا المؤتمر مع شباب آخرين من ثانوية الأعظمية) منهم بالطبع الرفيق محمد عبد وصلاح ناجي(العميد في الجيش) وباسل كمال الدليمي(الرائد في الجيش والمستشار في وزارة الخارجية) وعوض فخري (السفير في وزارة الخارجية)، وربما آخرون، وكان الحزب قد أنتزع فعلاً السيطرة على الجماهير الطلابية في معظم مناطق بغداد ومدارسها وجامعتها(لم يكن في العراق سوى جامعة واحدة حتى ذلك الوقت ..!).

كان إضراب البانزين(عرف بهذا الاسم) والصدامات في المظاهرات الشعبية الأعنف التي شهدتها بغداد على مر تاريخها السياسي، وفعاليات مماثلة تمهيد لما سيقوم به الحزب الذي أثبتت قيادته مهارة كبيرة والقدرة على قيادة تحركات كبيرة واتخاذ قرارات حاسمة، وجرأة على مواجهة السلطة وقمعها. وكانت الساحة الطلابية في نفس العام، الميدان المفضل للنزال مع السلطة وتصعيد مدروس للموقف.

كانت السنة الدراسية الأخيرة لي في ثانوية الأعظمية زاخرة بالنشاطات الحزبية، على الرغم من أن الصف النهائي في الثانوية(ويومها كان الصف الخامس هو الصف النهائي في الثانوية) يستلزم اجتيازه الجد في الدراسة وسعي كثير ومرهق، وكانت ظروفي الخاصة والعامة تتطلب صرف أكثر جهد ممكن لاجتياز هذه المرحلة الهامة، ولكني مع ذلك لم أغب عن الفعاليات النضالية الجماهيرية.

وأود هنا أن أشير إلى قضية أعدها من الفعاليات الحزبية والطلابية، هي سفرة نظمها الاتحاد الوطني لطلبة العراق في ثانويتنا إلى البصرة، وعندما أقول الاتحاد، فأن ذلك يعني أن الأمر يتم بتوجيهات الحزب، وذهبنا إلى البصرة، ربما حوالي مئة طالب بالقطار في شباط/1961، فتحركنا من محطة بغداد الجنوبية، وكانت يومها في علاوي الحلة، وألقى الرفيق محمد عبد كلمة خلال الرحلة عبر فيها عن المعنى النضالي للسفرة في جو حماسي شبابي مبتهج بالرحلة وأجوائها. وفي البصرة التقينا رفاق حزبيين من البصرة، كانوا لنا خير عون. والبصرة يومذاك إحدى معاقل الحزب، فتجولنا في البصرة والأنحاء القريبة: أبو الخصيب والزبير، فأمضينا بضعة أيام ربما أسبوعاً، كانت جميلة بحيث أنها مازالت عالقة في الذاكرة رغم مرور أكثر من نصف قرن عليها، وتلك تعكس القدرة أيضاً، القدرة على تنظيم رحلات شبابية كهذه، إذ ينطلق أكثر من مئة شاب إلى محافظة بعيدة عن سكناهم ومدرستهم في رحلة تستغرق أياماً عديدة والعودة دون حادث واحد يكدر صفو الرحلة أو خروجاً على الانضباط الطوعي لشبان في عمر المراهقة، ألا يدل ذلك على متانة التنظيم وقبل ذلك على متانة المستوى الخلقي لإفراده...؟

والحق أن الحزب، ولا شك أن كل البعثيين القدامى يؤيدوني في ذلك، كان مدرسة أخلاقية وطنية وقومية وبمستوى رفيع، فقد كان معهوداً عن البعثيين أنهم كانوا حماة الأخلاق في الأحياء البغدادية، وكان الكسب للحزب لا بد وأن يتضمن تزكية من أكثر من شخص واحد عن مستواه الخلقي، ومن ضمن ذلك أن يكون عفيف النظر، وأن لا يأتي ما هو معيب، وإلا فلن يستطيع البعثي أن يكون قائداً للجماهير، فالحزب كانت له جماهيرية وشعبية واسعة النطاق في أرجاء العراق كافة، وما كان ذلك ليتحقق لولا الشخصية القيادية القوية والنزاهة الخلقية التي تقنع الجماهير أن هذا القائد يستحق الاحترام. وأذكر على سبيل المثال الرفيق المرحوم جعفر قاسم حمودي، عندما كان مسئولا لفرقة الأعظمية، لدى دخوله إلى مقهى الجرداغ في الأعظمية، كنا نكف عن الضحك، أو لعب الطاولة، ونجلس باحترام وكأننا في صف مدرسي، ولاحقاً بعد نيف وعشرة سنوات، أصبح الرفيق جعفر صديقاً لي، وكنت قد تدرجت بدوري في المراتب القيادية، ولكنني لم أنسى مطلقاً هيبته القيادية ونفوذه الشخصي، وكان الرفيق المرحوم جعفر على هذا المستوى الخلقي العالي حقاً وفعلاً.

إذن كان المستوى الأخلاقي في السلوك والشخصية أمراً بالغ الأهمية، ومن ذلك على سبيل المثال أن لا يعرف عن الحزبي تناوله المشروبات الكحولية، أو المجون في العلاقات النسائية، وكان الحزبيون يحرصون على التستر. وكان البعثيون يظهرون الأحترام للتقاليد العراقية، العربية، الإسلامية، ومن الضروري أن يكون الحزبي معقولاً في سلوكه العام والشخصي، وكنا نتدرب على فكرة أن الحزبي ليس ملك نفسه، أن البعثي هو قائد جماهيري، وعليه أن يتصرف على هذا الأساس. وكانت الشجاعة مسألة رئيسية في قبول طلب الأنتساب للحزب، والشجاعة تعني في المقام الأول القدرة على تنفيذ مهام الحزب، وبعضها يتطلب شجاعة في تنفيذها مثل توزيع النشرات، أو إلصاقها على الجدران، وكتابة الشعارات على الجدران، الخروج في تظاهرات، وكان بعضها يتطلب الجرأة فعلاً، في حالة تصدي السلطات لها، أو الشجاعة إذا تعرض لإلقاء القبض عليه، وعدم كشف أسرار الحزب، وتحمل التعذيب وربما التعذيب الشديد، وهناك حالات شهيرة في الحزب لمناضلين تعرضوا إلى تعذيب رهيب لا يطاق ولكنهم تحملوه ودفع بعضهم حياته مقابل صيانة أسرار الحزب والإيفاء بوعده للحزب، ومن أشهر هؤلاء: الرفيق الشهيد البطل عبد الودود عبد الجبار والذي يشرفني أنه كان مسئولي الحزبي(1969) الذي أستشهد في قصر النهاية، الرفيق الشهيد ألحميري، والرفيق الشهيد المشهداني، ورفاق آخرين تحملوا تعذيباً لا يطاق منهم الرفاق: أحمد العزاوي، حسن ذهب، محسن العساف، محمد عبد الطائي، صبحي محمد داؤد، وليد محمود سيرت، مجدي جهاد، فؤاد عبد الله عزيز، صباح عرب، أحمد ذنون(أبو مدين)، اسماعيل عبد الحميد (ميكانيك)، جليل ذياب، عدنان دبوس، عبد الحسين عبد الأمير، جليل المهداوي، ممتاز محمد حسن العمري، جاويد جهاد، أبراهيم الفتلاوي، موفق حسن، وغيرهم كثير.

إذن كانت الشجاعة أحدى الصفات الأساسية التي ينبغي توفرها في البعثي، ولا سيما القائد البعثي، وكانت الفكرة قائمة على منطق ثوري وليس على أخلاقيات مثالية، فالحزب يدرك أنه يتصدى لمهام صعبة، وفي ذلك يستفز أعداء الوطن والأمة، لذلك على البعثي أن يكون شجاعاً ليكون بوسعه قيادة نضال الجماهير صوب أهدافها، وإن عليه أن يكون مستعداً لأي تضحية بما في ذلك حياته.

والحزب كان يزرع في أعضاءه وأنصاره يومياً وبصورة متواصلة الحب والولاء للوطن والأمة، حتى يغدو ذلك زاداً يومياً ينمو في قلب وعقل الحزبي، وبمرور الوقت يتحول الأمر إلى ثوابت لا يستطيع المرء أن يتجاوزها ولو نظرياً، لذلك فأن التاريخ يسجل للبعثيين أنه لم يبرز من صفوفه خونة، عملاء أو جواسيس للأجنبي، إن حب العراق والأمة العربية، وولاء وإيمان بقضاياه. إن قضية الوطن كانت وستبقى مسألة جوهرية وليست ترفاً ثقافياً في الولاء للوطن الواحد الموحد. إن الحزب كان يطرح الخط الذي يعبأ العراقيين جميعاً في برنامج وطني موحد، لا يتناقض بصورة حادة مع أهداف كل عراقي ولا يخل بتاريخ وحاضر ومستقبل العراق، ولا يشعر أحد بالخوف.

الحفاظ على أسرار الحزب وصيانتها كانت أحدى الشروط الأساسية في أخلاقية العمل الثوري، لذلك كان الصمود في التحقيق أحدى العلامات البارزة التي بموجبها يقيم الحزبي، بل أنها كانت أحدى الشروط الرئيسية للقائد الحزبي. وقد تبوء مناضلون المراتب القيادية لسبب رئيسي وهو حرصهم على الحزب وأسراره، وبالعكس فأن قادة لامعين تراجعوا إلى الخطوط الخلفية أو أنهم غادروا الحزب بسبب عدم إمكانهم اجتياز هذا الاختبار. وهناك الكثير جداً من المناضلين الذين صمدوا في التحقيق حتى الموت مثل الشهيد القائد الرفيق عبد الودود عبد الجبار والرفيق الشهيد وليد محمود سيرت، أو أنهم اجتازوا التحقيق بعوق مثل الرفيق البطل إسماعيل عبد الحميد (ميكانيك) الذي تحطم ساقه بسبب إطلاقة أصيب بها خلال ألقاء القبض عليه، وتعذيب شديد في التحقيق. والقائد الرفيق أحمد العزاوي، الذي كان محققوه يعلمون أنه عضو قيادة الحزب، ولكنه ولدى مثوله أمام التحقيق سألوه عن فعاليات القيادة، فتجاهل سؤالهم بقوله: أي قيادة ؟ فقالوا له طبعاً قيادة حزب البعث، فأجاب وسط دهشة الجميع: أنا لست بعثياً، أنا مجرد مؤيد لحزب البعث.

الحقيقة كان هناك دوماً مناضلون رائعون، أخلصوا للشعب، كما أنهم احترموا رجولتهم وشرف حمل لقب مناضل، وكان هناك من تمكن المحققون اعتصاره بشيء قليل أو غير مهم، وهناك من أنهار تحت وطأة مطرقة التعذيب، وهناك (وهذه حالات قليلة) من أنهار بسرعة دون أن يتعرض إلى تعذيب شديد، فهناك خلل في تركيبته القيادية. وهناك حالات يحار المرء فيها، فقد شهدت بنفسي حالة أقدم فيها رفيق مناضل ذو شخصية رائعة وبدرجة قيادية، أقدم على تقديم براءة من الحزب مع معرفته أن هذه ستؤدي به إلى الفصل من الحزب، والسبب كان سخيفاً للغاية، فهذا الإنسان قد أنهار أمام وطأة إلحاح زوجته عليه وضغطها المتواصل وبكائها ونحيبها، وتلك كانت بالنسبة لي وأنا في مقتبل خطواتي القيادية في الحزب عام 1964، تجربة رهيبة، فقد كان هذا الرفيق يحظى باحترامي وإعجابي، بل كنت أعتبره شخصية مثالية، وإذا به ينهار بطريقة سخيفة، لم يقف بعدها على قدميه أبداً... رغم محاولاته الخجولة، وسوف أعرج على قضية المتبرأين في مكان آخر.

في صيف عام 1961أنهيت الدراسة الثانوية، وكان يومئذ الصف الخامس الثانوي، ولكنني كنت مكملاً بدرس اللغة الإنكليزية بسبب سوء التحضير، وقد تمكنت بعد بذل مجهود بسيط من النجاح بهذه المادة وبدرجة كبيرة، إلا أن نجاحي في الدور الثاني حرمني من الدخول إلى الكلية العسكرية، وكان ذلك تدخل من القدر في مصير الأفراد، وبرغم قبولي في كلية الحقوق(القانون) وكلية الآداب، كما كان والدي قد تدبر أمر دراستي خارج العراق، بل وكان يلح في ذلك الأمر، ولكنني كنت أفكر بشكل يفوق المستوى الحزبي الذي كنت فيه، كنت أعتقد أن معركتي الشخصية والعامة إنما هي هنا في العراق، ومع الحزب وليس مع أي شيء آخر، فقد كان الحزب المشروع الرئيسي وكل شيء في حياتي.

وكنت قد قدمت أوراقي إلى كلية الطيران وكلية الشرطة وقضينا صيف عام 1961 في مراجعة هذه الكليات وأجراء الفحوص المعقدة والمقابلات. ومن طريف ما حدث، هو أنني التقيت خلال تقديمي الأوراق إلى كلية الشرطة، إلى شاب نحيل، متوسط القامة، لاحظت أنه يحول الموضوعات التي كنا نتجاذب أطراف الحديث، يحولها إلى أحاديث سياسية وإلى القضايا السياسية اليومية الساخنة، وكنت أرحب بذلك بالطبع، كما تأكدت أنه قومي الاتجاهات بما يتفق تماماً مع آرائي، واعتقدت فرحاً أنني على وشك أن أكسب بسهولة هذا الشاب إلى الحزب، وقد أطربني هذا الكسب السريع السهل، وفي اللحظة التي كنت أهم فيها مفاتحته بالانضمام للحزب، كان يحاول هو أيضاً مفاتحتي، فلما كشفنا نوايا بعضنا، علمت بأنه بعثي فضحكنا كثيراً، وهذا الشاب لم يكن سوى الرفيق أحمد العزاوي، القائد والشهيد، وقد جمعتنا منذ ذلك الوقت صداقة تطورت إلى أخوة، وإلى عمل حزبي مشترك في أكثر من مرحلة، كنت أحب وأحترم هذا القائد كصديق وأخ ورفيق، رغم أننا اختلفنا في أحدى المراحل الأخيرة على طبيعة العمل وأساليبه، وكان يوم استشهاده من أسوء الأيام (وهي عملية مؤلمة، إذ قتل في مكتبة بلغم زرع في جهاز الهاتف ..!)، هناك العديد من الرفاق مثل استشهادهم نقطة مضيئة في تاريخ الحزب، كانت عملية مؤسفة محزنة أن نخسر رفاقنا، ولكن للأسف كان علينا أن نتجرع هذه الكأس المرة، ونحن نستقبل أنباء استشهاد رفاق أعزاء.

قبلت إذن في كلية الشرطة، وكان عدد أفراد الدورة 41 تلميذ التقينا في الدورة 18 من كافة أرجاء ومدن العراق وأريافه، كنا نعيش حياة زمالة وأخوة حقيقية خالية من العقد والخبائث، ولم تكن بعد والحمد لله الأمراض والفيروسات قد دخلت المجتمع العراقي، فلم يكن مهماً على الإطلاق من أي مدينة أنت، ولا من أي قومية، أو من أية ديانة، ناهيك من أي طائفة أنت، ولم يحدث ولا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات من الدراسة في الكلية أن طرح موضوع كهذا، وربما أن حديثاً حول ذلك يشبه في غرابته الحديث عن ديناصور يسير في شارع الرشيد في قلب بغداد.

لم أكن أعرف أي من أفراد الدورة، عدا زميلان اثنان، أحدهم من الموصل وكان زميلاً لي في الدراسة المتوسطة، وأسمه محسن نايف الفيصل، والصديق الأخر هو رياض محمد يحي، وكان زميلاً لي في ثانوية الأعظمية. وكنت أعرف أن رياض من البعثيين، لذلك كنا أنا وهو نستطلع من قد يكون بعثياً في دورتنا، وسرعان ما توصلنا أن زميلنا في نفس الحضيرة الأخ خضير عباس العيساوي من البعثيين أيضاً، وتهيئنا لتشكيل منظمة الدورة، لكن رياضاً أخبرني أن هناك زميلاً لنا من الحضيرة الأولى من فصيلنا (وكانت دورتنا مؤلفة من فصيل واحد) وهو الأخ فؤاد عبد الله عزيز، وهكذا بعد فترة وجيزة جداً كان عددنا أربعة بعثيين، وذلك يمثل 10% من الدورة، وهو عدد غير بسيط، رغم أننا لم نكن نحسب الأمور هكذا !

وبعد بضعة أشهر تعرفنا على زميل آخر وهو الأخ طارق عبد اللطيف، فجرى ضمه إلى الخلية القيادية في الدورة وكان مسؤول منظمتنا الحزبية فؤاد عبد الله عزيز، وكان الوحيد بيننا بدرجة العضوية في الحزب ومنذ ذلك التاريخ 1961 ولليوم تربطني بفؤاد علاقة رفاقية وأخوة وصداقة بل أننا عشنا حياتنا معاً، ومع رفاق آخرين جمعتنا وإياهم دروب الوطن والأمة.

بدءنا العمل الحزبي في منظمة الدورة في الكلية، ونحن نحاول أن نتبين، من يستحق الكسب إلى الحزب، ولكن بأتباع أشد إجراءات الكتمان في العمل السري، فقد كنا في مؤسسة رسمية / عسكرية يستدعي العمل مثل هذا الحذر. كنا نتقدم ببطء ولكننا نتقدم، وبحلول منتصف السنة الدراسية كان عدد الحزبيين المنظمين قد بلغ خمسة رفاق أي حوالي 12% من الدورة، وكان هذا إنجازا طيباً كنا في تلك الفترة المليئة بالعمل، نركز على قضية التثقيف الحزبي والعام، وكان الرفيق فؤاد متمكناً في هذا المجال، يقود هذه المنظمة بكفاءة ومهارة عالية، كأفضل ما يكون عليه القائد الحزبي، وبالإضافة لذلك يتمتع بخلق رائع وشخصية محبوبة، ولا أبالغ القول مطلقاً إنني وجدت في الرفيق فؤاد الرفيق والأخ والصديق، وقد استمرت علاقاتنا مع سائر هذه المجموعة تقريباً.

كنا نركز أيضاً على دراسة عناصر الدورة والأوضاع في الكلية بصفة عامة، وندقق في الشخصيات التي يحتمل أن نتحرك باتجاهها ونعمل معها، كنا قد اخترنا مجموعة من الزملاء (حسب تقيمنا وتقديرنا) منهم: عبد الكريم متعب، عدنان فهد الحاج عبود، وفوزي عسكر، وعبد المنعم احمد وحاتم عباس، وأخوة آخرين.

ولكن برامجنا بالعمل والتوسع أصيبت بانتكاسة. فقبل نهاية العام الدراسي، كانت الكلية تعد العدة للاستعراض الرياضي/ العسكري السنوي لقوات الشرطة، وكنت مشتركاً بفعالية الفروسية، ولكن ما حدث هو شيء يندر حدوثه، فقد كان مسئول تنظيم الشرطة الرفيق ناظم جواد، (شقيق الرفاق: حازم، وكاظم، وحامد) قد أحتفظ بلوائح أسماء تنظيم الشرطة في الوكر الذي يقيم فيه، ولسوء الحظ تعرض الوكر للتفتيش بصدفة نادرة من قبل الشرطة، وعثروا على تلك اللوائح، وكانت تلك لقطة لا تقدر بثمن لأجهزة الأمن، التي ألقت القبض علينا بسهولة تامة، ووضعونا قيد الاعتقال، وكان عددنا حوالي 45/ 47 حزبياً وقد هالنا جميعاً حجم التنظيم وسعته. وكان قد ألقي القبض على جميع الحزبيين ولم يفلت منهم ألا عدد بسيط من الذين تم كسبهم إلى الحزب مؤخراً وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد.

في اليوم التالي، جاء مدير الأمن العام العقيد عبد المجيد جليل إلى معتقلنا(لقى مصرعه في 8/ شباط / 1963)، وبعد حفلة سباب وشتائم وبذئ الكلام، والتهديد والوعيد، واتهمنا بالتآمر على سيادة الزعيم (ويقصد اللواء الركن عبد الكريم قاسم)، وأمرنا بالطبع أن نعترف بكل شيء، وإلا فإن أشد العقاب سيكون مصيرنا، بما في ذلك الإعدام. وأدركنا نحن أن في الأمر مبالغة، ولكن تهديده هذا أصاب البعض في قلوبهم قبل عقولهم.

في اليوم الثالث، أركبنا بالسيارات التي مضت بنا ونحن نضرب أخماساً في أسداس، ولم يكن أي منا قد مر بتجربة مماثلة، ترى إلى أين، توجهت السيارة صوب باب المعظم. وبين مصدق ومكذب، اجتازت السيارة بنا بوابة وزارة الدفاع التاريخية الشهيرة، وتوقفت أمام بناية الانضباط العسكري، ثم تقدمنا بالمسير النظامي دخولاً إلى غرفة آمر الانضباط العسكري، العقيد عبد الكريم الجدة، وكان من الضباط المقربين والمخلصين لعبد الكريم قاسم، ويعد من ضمن النخبة الحاكمة في البلاد، وتحول الانضباط العسكري في عهده إلى قوة مهمة في البلاد، تلعب دوراً عسكرياً وأمنياً مهماً (لقى مصرعه مع عبد الكريم قاسم 8/ شباط / 1963).

أدخلنا إلى العقيد عبد الكريم الجدة، الذي عرضنا بدوره إلى نوبة جديدة من التهديد والوعيد، وقال لنا أن تحقيقاً سيجري معنا وبدوره حثنا على الاعتراف، وفي هذا الجو الذي لم يكن يخلو من الرعب، وكنا شباناً في مقتبل العمر والتجربة في كل شيء، العمل السياسي ومواجهة الإرهاب، وبالطبع لم يكن كافة الرفاق والأخوة على مستوى واحد من الصلابة و وتماسك الأعصاب، وقد نال من عزم البعض، ولكن مع ذلك، كان الموقف في محصلته العامة جيداً وعندما خرجنا من غرفة العقيد الجدة، كانت جولة قد أنقضت، ولكن ما زال أمامنا الكثير من الجولات.

الجولة القادمة تمثلت بفرز من اعتبرتهم السلطات قد أظهروا صلابة وإصرارا بعدم الاعتراف، وكان عددنا نصف المعتقلين تقريباً، فجرى نقلنا إلى السجن العسكري رقم واحد في معسكر الرشيد، وكان هذا السجن تابع بصورة مباشرة إلى آمرية الانضباط العسكري. ولشبان في مثل أعمارنا وتجربتنا اعتبرنا ذلك شيئاً رهيباً، سجن تحيط به الأسلاك الشائكة، بنظام عسكري صارم جداً، أودعنا في أماكن متفرقة، وبالصدفة وضعنا أنا وفؤاد ورياض في زنزانة واحدة، فيما توزع بقية الرفاق في زنزانات متقاربة، وجميعنا من طلاب كلية الشرطة، وعلمنا أن أعداداً من الضباط والمفوضين قد اعتقلوا كذلك ومن أبرز هؤلاء المقدم أحمد أمين محمود (لاحقاً: الفريق، ووكيل وزارة الداخلية، والسفير في الأردن ويوغسلافيا) والمقدم فاضل السامرائي (اللواء، قائد قوات الحدود، عميد كلية الشرطة) ورفاق ضباط منهم: جمال الدين الطائي(اللواء فيما بعد)، عامر المختار(العميد الدكتور فيما بعد)، عزيز حميد الحسون(أعدم 2002)، سعيد حسون الجبوري، عبد اللطيف الحديثي(العميد)، داؤد الدرة(الرائد، أعدم 1972)، باسل الاعرجي، عبد اللطيف النقيب، قحطان العزاوي، ضياء العلكاوي، ريكان عامر، ذياب حميد، غازي علي الحسون، عبد الواحد حسن وغيرهم.

إذن فالتنظيم كله قد تعرض لضربة قاصمة أذهلت السلطات، وأذهلتنا نحن أيضاً، إذ لم يدر بخلد أحد أن يبلغ حجم التنظيم هذا القدر من السعة، والخسارة كانت فادحه، ولكننا كنا نؤمن أن الحزب سيتجاوز المحنة ويعاد التنظيم، والقضية هي مسألة وقت.

أهم ما يتميز به السجن العسكري رقم واحد، هو صرامة الأنظمة والتعليمات العسكرية، وكونه سجن تحقيق أكثر مما هو سجن، الأبواب مقفلة والخروج إلى الحمامات والمرافق الصحية يتم بأصول معينة متعبة، الطعام فيه سيء وشحيح، ولكن ضمن هذا الجو المحبط كنا نحصل على نسيمات منعشة، بعضها مدهش ومذهل والآخر مثير للهزل وبعضها. من الأحداث والنوادر، و كان حراسنا الجنود من بسطاء الناس.

كنت مع أخوان آخرين قد وضعنا في غرفة بالقرب من الباب النظامي ومقر السجن، وهذه الغرفة وأخرى مثلها كانتا قد خصصتا لكل من العقيد الركن عبد السلام محمد عارف (المشير الركن رئيس الجمهورية فيما بعد) ورشيد عالي الكيلاني(رئيس الوزراء أبان حركة مايس 1941)، وهاتان الغرفتان فسيحتان وتضمان حماماً والمرافق الصحية، وكان في ذلك مدعاة راحة لنا ولكنه كان يحرمنا فرصة المشي ولو لعشرات الأمتار، وإدارة السجن كانت تتألف من ضابطان أحدهما الرائد فائق الحاج أسود، والآخر برتبة ملازم أول وأسمه: عبد الجبار العبوسي. وفيما كان الرائد فائق يبدي التشدد في عمله، كان للملازم الأول العبوسي شأناً آخر.

ذات ليلة صيف، تناهى إلى أسماعنا أحدى أغاني أم كلثوم من مذياع بدا أنه قريب منا، وليس من المنطقي أن يكون إلا من مذياع ضابط الخفر(المناوب) القريبة. لذلك تجمعنا قرب النافذة طلباً للهواء المنعش، ولسماع الأغنية معاً، في متعة نادرة في أمكنة كهذه! وقد مضى علينا بضعة أشهر لم نسمع خلالها سوى الصراخ والزعيق. وفجأة أطل علينا الضابط العبوسي وراء الشباك، فارتبكنا قليلاً، ولكنه قال بلهجة ودية، أتريدون سماع الأغنية ؟ ومضى إلى غرفته وكان قد أخرج طاولة وكرسي في الشرفة ورفع صوت المذياع إلى نهاية الأغنية، وتلك كانت متعة لا تصدق. وعندما أفكر الآن بتلك التي اعتبرناها متعاً، أليست السعادة والمتع هي أمر نسبي للغاية ؟

وهذا الضابط الشجاع الذي بدت لنا شجاعته كبيرة جداً، كان يقترب من غرفنا ويحثنا على الصمود في التحقيق، ويقول لنا: لا تعترفوا على بعضكم، ذلك عيب على الرجال. ويشجعنا، بل أنه قام مرة بنقل خبراً من أحد الرفاق إلى رفيق آخر للاتفاق معه على الأقوال في التحقيق، وكانت أعمال هذا الضابط الشهم تثير استغرابنا الشديد وسرورنا بالطبع أن هناك من يتعاطف مع نضالنا، ولكن عجبنا زال فيما بعد سنوات عندما علمنا أنه كان رفيقا بعثياً، وأنه كان يقوم بواجبة في تقديم الخدمة والحماية لرفاقه، ولكنه كان واجباً خطراً وينطوي على المجازفة والمسؤولية، كانت المعاني تترسخ هكذا : كن بعثياً .. فأنت رجل شجاع.

اتفقنا نحن المعتقلين على أن ندعي أمام لجنة التحقيق، أن الأمر كله لا يتعدى إننا مؤيدون للثورة الجزائرية، تجمعنا عواطف قومية نتبرع بالمال لصالح ثورة الجزائر وكانت يومها قضية ساخنة، وحزب البعث العربي الاشتراكي كان قد تعهد بحشد التأييد للثورة الجزائرية، ومن خلال التحقيق الذي لم يكن ينطوي على التعذيب الجسدي، ولكن من خلال التربية العسكرية، لم يكن الحديث مع ضباط برتب كبيرة أمراً سهلاً، (العقيد عبد الهادي عواد، والعقيد عبد الهادي مسلط). وقد توصلت اللجنة إلى القناعة بأن هؤلاء الشبان قد غرر بهم لدوافعهم ونوازعهم القومية، ووراء الأمر كله بضعة أفراد، تركز حول قيادة تنظيم الكلية، وكان المرحوم عدنان إبراهيم الجبوري مسئول المنظمة، رفيقاً ذو قدرات نضالية وفكرية ممتازة، أما أعضاء المنظمة فكانوا الرفاق: فؤاد عبد الله، وطالب حمودي الحمداني(اللواء فيما بعد)، وصباح عبد الغني عرب(العقيد فيما بعد)، وإبراهيم سلمان القيسي. وبعد انتهاء التحقيق ببضعة أشهر، أحلنا إلى المحكمة العرفية العسكرية في معسكر الوشاش(حديقة الزوراء فيما بعد)، وحكمت على جميع المعتقلين بالإفراج، ولكنها حكمت على عدنان إبراهيم الجبوري بالسجن لمدة سنتان سجن, وكذلك على طالب حمودي الحمداني، وستة أشهر على فؤاد عبد الله وصباح عرب وأبراهيم القيسي، وكان ذلك يعني فصلهم من الكلية حتماً.

مكثنا في الاعتقال حتى ما بعد الشهر التاسع أو العاشر / 1962، ثم اقتادونا إلى المحكمة العسكرية العرفية، وجرت المحاكمة والأحكام على نحو ما ذكرت قبل قليل. وتوكل عنا مجموعة من المحامين البعثيين أو من أصدقاء الحزب منهم المحامي الشاب عدنان الحمداني. وبالنسبة لي كنت من جملة المفرج عنهم، فعدت إلى الكلية التي أصدرت الأوامر بإعادتنا إلى صفوفنا، وقدمنا امتحانات الصف الأول، وداومت في الصف الثاني، وبعد فترة وجيزة، ربما شهر أو أكثر قليلاً، نودي علي وعلى كافة الزملاء الذين ما يزالون في الكلية كطلبة، وأودعنا التوقيف ونحن لا ندري ما السبب، ونقلنا إلى إحدى مراكز شرطة بغداد(مركز شرطة السعدون) حيث وضعنا في غرفتين متجاورتين. وكانت ظروف الاعتقال مريحة وبإمكاننا مواجهة ذوينا حيثما شئنا ذلك وجلب ما نشاء من الطعام واللباس، وبقينا على هذا الحال لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم أطلق سراحنا فجأة بمناسبة عيد الجيش 6/ كانون الثاني / 1963، وجرى تسليمنا إلى الكلية وهناك علمنا أن أعادة اعتقالنا كان قد تم بأمر من الحاكم العسكري العام وعبد الكريم قاسم شخصياً رغم صدور قرار الإفراج عنا، وكذلك أمر أطلاق سراحنا، وكان هذا أمراً مستغرباً قانوناً، ولكن العراق كان دخل عصر الغرائب !!!

طردنا من الكلية، التي أبلغتنا بقرار الفصل، وسلمنا ما بعهدتنا من تجهيزات، وغادرناها بعد ساعة أو ساعتين مشيعين بنظرات أصدقائنا وزملائنا، إلى بيوتنا. خرجت من الكلية ومعي أحد الرفاق وهو سالم عبد وبأيدينا حقائب يدوية صغيرة، وكانت الكلية يومئذ في البتاوين، في موقع وزارة الصناعة مروراً بساحة الطيران وساحة التحرير، أنا متجهاً إلى الأعظمية وهو إلى الفضل (شارع غازي) ومررنا بسينما الخيام حيث كانت تعرض فلم (سايكو) وهي من روائع المخرج الفريد هيتشكوك، فدخلنا إلى السينما وشاهدنا الفلم. والغرابة هنا أن يخرج المرء من السجن ويذهب إلى السينما !!

وفي نفس اليوم الذي خرجت فيه من الاعتقال، وكان الإضراب الطلابي الكبير قد اندلع، فخرجت مع العائلة، ومررنا بالقرب من مقر جامعة بغداد في الوزيرية وكان الطلاب قد احتلوه واعتصموا فيه وكانت الجماهير قد تجمعت هناك للتأييد في جو من الهتاف واللافتات ومظاهر العداء وتحدي السلطة، وحاولت أن أفتح باب السيارة وأن ألتحق بالطلاب لولا تمسك الوالد بي بقوة في دهشة، إذ لم يمضي على مغادرتي المعتقل، إلا يوماً أو أقل !!

خرجت من السجن وليس لدي ما أقوم به، كان الإضراب الطلابي حدثاً يملأ الجو السياسي والاجتماعي على سعته، والحزب يبدي سيطرة واضحة على الحياة السياسية في العراق. والحقيقة لم يكن يدر بخلدي أن أبحث عن مصيري الشخصي، رغم أن الوالد كان مهتماً بذلك أيما اهتمام، وأعاد وطرح علي وبإلحاح فكرة الدراسة في الخارج، وكان مازال هناك متسع من الوقت حتى الصيف أو الخريف لمناقشة الأمر، ولكني لم أكن أعير أدنى اهتمام للفكرة رغم أنه مشروع يغري الشباب، فالإيقاع العالي بل الملتهب للإضراب الطلابي والتظاهرات كان طاغياً، ومثلي لم يكن بحاجة حتى لذلك الإيقاع المرتفع، بل إلى أشارة صغيرة لتجرفني الأحداث. كنت أعشق الحركة والعمل القوي، وكان الحزب يملئ حياتي حتى آخر قطرة، بل لم يكن هناك شيئاً ليشغل ولو حيزاً بسيطاً، ولم أكن أعرف شيئاً يسمى الخوف، وقد عركتنا الأحداث منذ الصبا. وقد اعتقلت مرتين وقضيت ما يقارب العام في السجن، وقدمت إلى المحكمة العسكرية العرفية، وطردت من كلية الشرطة وعمري لا يتجاوز التاسعة عشر من العمر، إلا أنني كنت أتصور أن مصير الأمة متعلق بعطائي !!

وفي ليلة 7/8 شباط / 1963 وكنا في شهر رمضان، ذهبت يوم الخميس إلى دار صديقي ورفيقي وأبن دورتي، رياض محمد يحي، وكان بيتهم في العطيفية بجانب الكرخ، وللذهاب إلى العطيفية لابد من عبور جسر الصرافية الحديدي على نهر دجلة، وكان في استراحة نهاية الأسبوع، ولم يكن رياض قد فصل من الكلية، فجلسنا نتحدث عن أوضاع الكلية وعن الأوضاع السياسية، وفيما نحن نتحدث، جاء شقيقه الأكبر صباح محمد يحي، كنت أعرف عنه أنه بعثي، ولم أكن أعلم أنه عضو قيادة فرع بغداد للحزب، وأن الفرع مكلف بتنفيذ الثورة فجر الغد، وسألني عن أوضاعي، وقلت له أني أحاول أن أعيد تنظيمي المدني، أبتسم وقال، أن الأمور لن تبقى على هذا الحال.. !

وفي طريق عودتي إلى البيت، عبرت جسر الصرافية سيراً على الأقدام، توقفت في منتصف الجسر، تطلعت إلى دجله العظيم، تأملت النهر والسماء والنجوم، نظرت إلى أنوار بغداد العظيمة...... كان كل شيء يهتف بي إلى درجة البكاء، أن أمنح نفسي لهذا النهر ولهذا الجسر ولهذه المدينة، ولهذا الوطن، كنت في تلك الدقائق قد تلاشيت نهائياً وصرت قطرة في هذا النهر الذي كان يمثل بالنسبة لي بغداد والعراق والأمة والحزب، كنت راضياً عن نفسي، بل سعيداً، لأنني قدمت ما بوسعي، ولأن لي رفاق وأصدقاء مخلصون، وأن الحزب هو بيتنا وأهلنا، كنت أثق بالمستقبل لأنني واثق من إخلاصي وحماسي الذي لا حدود له.

طالت وقفتي في منتصف جسر الصرافية الرائع، كان الظلام شاملاً إلا من شعاع مصابيح الجسر، وأنوار بغداد على الجانبين، ها أنا أحتضن بغداد، بغداد الحبيبة ... بغداد .. هذا الاسم الكبير ... الكبير جداً .. بغداد عاصمة العرب والمسلمين ... ونسيمات شباط الباردة تتسلل إلى عظامي، ولكن لم يكن الملل ليتسرب إلى نفسي من رؤية هذا المشهد وهذه المشاعر، التي كنت أود تجميدها والاحتفاظ بها في ذاكرة عقلي وقلبي، لقد أمتزج المشهد الرائع الذي ربما كنت قد شاهدته قبلاً أو شاهده غيري، ولكن المشهد أمتزج بأحاسيس عميقة وبعواطفي وحماسي وتلك دقائق لا أستطيع نسيانها رغم مرور أكثر من 40 عاماً عليها.

وقفة الجسر الطويلة تلك كانت حادثة مهمة لا أنساها مطلقاً ... أتذكرها كلما مررت من جسر الصرافية تلك الذكرى، كانت عملية نقدية لنفسي وللموقف برمته، فكرت كثيراً، كانت روحي قد غادرت جسدي والتحمت بالعراق والحزب والأمة، طالت الوقفة واستطالت، ربما لأكثر من نصف ساعة في ذلك الطقس البارد. السابع من شباط، رغم ذلك الظلام والبرد، والمصاعب التي لا تلوح فحسب بل نحن ملتحمون بها في صراع سبارتكوسي، وبكل عنفوان الشباب في ذلك العمر، كنت على استعداد لخوض النضال حتى النهاية، كنت سعيداً بأني قد التحمت بالجماهير والحزب وحركة نضال الأمة، كنت أجد نفسي في هذا التيار العاصف.

تلك الأمسية كانت: الخميس 7/ شباط ـ فبراير / 1963

وحين تمكنت من اقتلاع قدماي، والتوجه إلى البيت فأجواء بغداد تلك الليلة لم تكن تسمح بأكثر من ذلك، كانت بغداد حبلى بالأحداث الجسام، ولسوف تشهد هذه المدينة بعد ساعات قليلة افتتاح مرحلة جديدة في تاريخ العراق، وفي حياتي النضالية.

للراغبين الأطلاع على الحلقة الأولى:

https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/38183-2018-12-12-13-31-02.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

902 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- أفكار شاردة من هنا هناك/١٢٠

- مسلسل_عمر - الحلقة ١٧

- عن التوجس العربي من سقوط نظام الملالي

- لانشمت بأحد ولكن نحب أن نذُكر لاغير

- طرائف "رمضانية" - شرطي المرور... والتمر!

- خريف الأصنام ... رحيل مهندس الخراب ومفتي الإبادات الجماعية ودولته على السفود-١

- ميرفت أمين: لن أكتب مذكراتي وحياتي تخصني وحدي

- بغداد ... الوهلة الأولى (١-٤)

تابعونا على الفيس بوك