مدرستي البحثية الخاصة في الكشف عن هوية المواقع الأثرية (الاستدلال بالأخبار والوثائق التاريخية:عدسة لقراءة الآثار المعميّة)

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2025 07:50

مدرستي البحثية الخاصة في الكشف عن هوية المواقع الأثرية

(الاستدلال بالأخبار والوثائق التاريخية: عدسة لقراءة الآثار المعميّة)

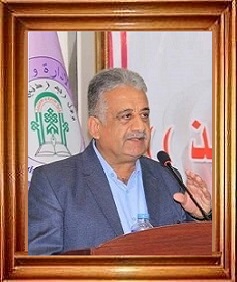

المؤرخ إبراهيم فاضل الناصري

حين يصمت الحجر، تتكلم الرواية. وحين تُمحى النقوش، تبقى الكلمات شاهدة. ليست كل الآثار تنطق بنقوشها، ولا كل الشواخص تُفصح عن هويتها من خلال مادتها أو طرازها. في مواجهة هذا الصمت، نشأت الحاجة إلى منهج جديد... منهج لم يكن امتدادًا لتيارات أثرية سابقة، بل هو مدرستي الخاصة التي ابتكرتها ورسّختها عبر ممارستي العلمية. منهج لا يكتفي بما تُقدمه المجسات والتنقيبات، بل يستنطق ما بقي من نصوص، ويتتبع ما ورد في الأخبار القديمة، ويعيد تأويل الوثائق المدونة التي غالبًا ما أهملتها العدسة الأثرية الصلبة.

لقد أصبح الاستدلال بالأخبار والوثائق التاريخية طريقتي الخاصة التي التزمتها في التحقق من هوية الشواخص الأثرية، لا بوصفها وسيلة تفسير عابرة، بل كمنهج متكامل يؤمن أن لكل أثر قصة مسكوتًا عنها في الورق، قبل أن تُقرأ في الحجر. هذا المنهج هو نتاج رؤية شخصية متفردة، أطلقتها لتكون مدرسة فكرية جديدة ضمن الحقل الأثري، يجمع بين الحس التاريخي والدقة الأثرية، ويؤمن بضرورة المزاوجة بين الرواية المكتوبة والمادّة الصامتة.

ينطلق هذا النمط او النوع من المنهج الاستقرائي من قناعة بسيطة لكنها عميقة: أن الأثر لا يُفهم من ظاهره فحسب. بل إن تفسير هويته، ونسبه، وتاريخه، قد يكون مطمورًا في سطر من مخطوطة، أو هامش في سجل رحالة، أو حتى في رواية شعبية بقيت متداولة شفاهًا ثم دُوّنت بعد زمن. هذه القناعة تشكل الأساس الذي أرسيت عليه منهجي الخاص، وأدافع عنه كمنهج مبتكر يستحق الاعتراف به كمدرسة مستقلة في علم الآثار.

لقد صار هذا الأسلوب الاستدلالي هو عدستي التحقيقية التي أعتمدها كلما واجهت شاهدًا صامتًا أو معلَمًا غامض النسبة. فبدلًا من الركون إلى الفراغ، أستنطق الخبر. وبدلًا من الاكتفاء بما هو منظور، أستقرئ المكتوب والمنسي. هذا التوجه لم يكن صدفة، بل نتاج تفكير منهجي وبحث متواصل أعتبره من اختراعاتي العلمية، وأضعه في خانة مدارس البحث المتميزة التي تسعى إلى إثراء المعرفة الأثرية.

إن الاستدلال بالأخبار والوثائق والنصوص لضبط ومعرفة هوية الآثار لا يقوم على رواية واحدة أو نص معزول. بل هو عملية بحثية فكرية تأملية تبدأ بجمع المرويات المتصلة بالشاهد الأثري من كتب الاخبار القديمة والتاريخ والسير، وروايات الرحالة، والمراسلات الرسمية أو الوقفية. ثم يأتي الدور الحاسم: النقد الصارم، والغربلة المنهجية لكل تلك الروايات، تمحيصًا لمصادرها، وتحقيقًا لزمن تدوينها، وتقييمًا لدقتها وموضوعيتها.

هذا النهج النقدي هو حجر الزاوية في مدرستي، حيث لا أقبل إلا بتحليل عميق لا يترك مجالًا للشك، مع توخي الحذر من التسليم بالمطلق. بعد ذلك، تأتي المقارنة الهادئة والدقيقة بين ما ورد في النصوص، وبين ما تكشفه المعاينة الميدانية للأثر: موقعه، هيئته، المواد المستخدمة، السياق الزمني المفترض، والأسلوب المعماري. وفي لحظة تلاقٍ بين النص والحجر، تتولد فرضيات جديدة، وتُصحح أخطاء متداولة، وتنكشف الهويات المدفونة. هذه اللحظة هي روح مدرستي التي أعتز بها، حيث أدمج العقل التاريخي مع الحس الأثري.

ولأن كثيرًا من الشواهد الأثرية – خصوصًا في بلدنا الحبيب – تعرّضت للتشويه، أو الإهمال، أو الطمس المتعمّد. بعضها فُقدت نقوشه، وبعضها اندثرت معالمه، وآخر ظل في موضعه، لكنه بلا هوية تُسنده. في مثل هذه الحالات، لا تنفع فقط أدوات الحفر أو تقنيات التأريخ الحديثة. بل نحتاج إلى الخبر التاريخي كدليل، والنص القديم كخيط نور، نستدل به في ممرات النسيان. هذا هو الباعث الذي دفعني إلى صياغة مدرستي التي أعتبرها ركيزة أساسية في البحث الأثري الحديث، وأساليبها فريدة من نوعها بين المدارس المعاصرة.

وإذا كانت بعض المدارس الأثرية التقليدية قد نظرت طويلًا إلى الرواية التاريخية بشكّ، فإن مدرستي – كما أتبناها وأدافع عنها – تقلب المعادلة: فيجعل من الخبر أداة تفسير علمي، ومن الوثيقة التاريخية قاعدة بيانات تُقرأ بعيون أثرية واعية.

أكثر ما يجعل هذا المنهج ضروريًا اليوم هو ما يتعرض له التراث من تزييف وتحوير. إن الأثر بلا سندٍ خبري عرضة لكل تأويل، وكل ادّعاء. أما حين يعود الباحث إلى المصادر الأصلية، ويستقرئ الوثائق، فإنه بذلك يحمي الذاكرة الجماعية من التزوير، ويعيد الاعتبار لهوية الشواخص التي فقدت أوراقها التعريفية بفعل الزمن أو بفعل الإنسان.

في هذا المجال أيضًا، أرى أن مدرستي تسهم في إقامة جدار منيع بين الحقيقة والتزييف، بين الذاكرة الحقيقية والذاكرة المزورة، مؤكدة أن لكل أثر هويته الحقيقية التي يجب أن تُكشف بحقائق مستمدة من مصادر تاريخية موثوقة.

ليست الطريق سالكة بالكامل. فالنصوص نفسها تحتاج إلى تمحيص وتثبت وطول نظر، وأسماء الأماكن تتبدل، وأحيانًا تتداخل الروايات فتخلق ضبابية في التفسير. كما أن المنهج نفسه يتطلب صبرًا، وتأنّيًا، ورفضًا للحكم المتعجل.

لكن على الرغم من ذلك، فإن القيمة المعرفية لهذا الأسلوب او المنهج عالية، خاصة حين يُمارس بانضباط علمي، وإدراك لمحدوديات النص ولإمكاناته في آنٍ معًا. وهذا ما أؤكد عليه في مدرستي التي أنشأتها، حيث لا بد من الجمع بين الحذر العلمي والإبداع الفكري.

قد لا يُصنّف هذا المنهج ضمن المدارس الكلاسيكية في علم الآثار، لكنه بات – بالنسبة لي – أحد أهم الأساليب الاستدلالية التي أعتمدها في فهم الشواهد وتثبيت الهويات وتفكيك الالتباسات. ولعل الزمن، حين ينصف المناهج، سيُدرج هذا النمط من التفكير ضمن الأساليب التي امتلكت جرأة المزج بين العقل التاريخي والحس الأثري، واستثمرت الكلمة لتقرأ الحجر.

إنه تذكير دائم بأن الآثار لا تتحدث فقط بما تراه العيون، بل بما تخبر به الصفحات والسطور القديمة، حين نُحسن قراءتها. وهذه هي المدرسة التي أقدمها بفخر، مدرسة تجمع بين المعرفة التاريخية والبحث الأثري الميداني، مدرسة تؤمن بأن كل أثر له قصة، وكل قصة تستحق أن تُروى بدقة علمية وعمق إنساني، ومدرسة تعتمد توظيف الأخبار للتمكن في قراءة الآثار.

وللحقيقة والتاريخ أقول هنا انه قد كان لهذا المنهج الاستدلالي، الذي ارتأيته وتبنيته وطبّقته، حضورٌ بارز في مسيرتي التوثيقية والبحثية في التعاطي مع التراث الثقافي المادي لمدينة تكريت. إذ اعتمدته مرارًا وتكرار كأداة منهجية أساس في مشغلي، واستطعت من خلالها أن أُصحّح معلومات، وأُعدّل قراءات، وأُعيد النظر في روايات متداولة، وصولًا إلى الإقرار والجزم في هويات لحالات اثرية كثيرة كانت عالقة بين الشك واليقين. لقد مكّنني هذا المنهج من التثبت والتحقق والإقرار بهوية عدد من المواقع التاريخية والأثرية التي تملكها مدينة تكريت، والتي كانت في كثير من الأحيان محاطة بالغموض أو معرضة للتأويل غير الدقيق. فكان الاستدلال بالأخبار والوثائق، في هذا السياق، عونًا حقيقيًا لي، ومرشدًا موثوقًا قادني إلى نتائج حاسمة، واكتشافات ملموسة، واستنتاجات رصينة، أضافت رؤى جديدة إلى سجل المعرفة الأثرية للمدينة، وأسهمت في استعادة جزء من هويتها الحضارية المغيّبة.

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

أطفال الگاردينيا

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1194 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- انتهاء أم إنهاء؟ قراءة نقدية في مهام يونامي بالعراق.

- حين تُدار السلطة ولا تُدار الدولة: في غياب الأفق الاستشرافي للسياسي العراقي

- 'حين يمشي الجبل' لهيثم حسين .. كائنات مضرّجة بروح الكتابة

- ٥٠ مليون دولار جائزة بطل كأس العالم ٢٠٢٦

- ٥عادات تجميلية "بريئة" تسرّع شيخوخة البشرة

- فيديو / سوق السراي بكل تفاصيله

- قصارى القول - لماذا يتأخر تشكيل الحكومة في العراق؟

- هل أعاد ناخبو تشيلي "الجنرال بنوشيه" إلى قصر الرئاسة بدون زيه العسكري؟

تابعونا على الفيس بوك