قادة من الكبار وقادة من الصعاليك

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 كانون2/يناير 2013 10:46

إبراهيم الزبيدي

في جميع ما كتبه الفلاسفة والمؤرخون عن القائد الذي تمشي إليه الزعامة حتى وهو لا يريدها ولا يسعى إليها، وعن الحاكم المتطفل على القيادة والزعامة والذي لايستحق أن يحشر إلا في عداد الفقاعات العابرة، نجد مبدأ ثابتا واحدا لا غير، وهو أن الزعامة تولد مع البعض، فلا تُصَّنع ولا ُتوَّرث ولا تُشترى.

والزعيم، في أساسه، شخص متميز تظهر عليه علامات الزعامة مبكرا، ربما من أيام طفولته أو شبابه، ثم تنمو فيه صفات القيادة والزعامة، وتكبر مع الأيام.

وغالبا ما يكون الزعماء من هذا النوع ذوي نفوس كبيرة يمنحون مقاعد القيادة هيبة وقيمة، في حين أنها لا تضيف لهم ولو مقدار خردلة من المكانة أو الوجاهة. فهم في مقاعد السلطة كبار، وفي خارجها كبار.

بالمقابل ذكر لنا التاريخ حكاما ذوي نفوس صغيرة جاءتهم السلطة غفلة أو بالاغتصاب أو بالوراثة، فأسكرتهم وأفقدتهم والبصر والبصيرة وأصابتهم بداء العظمة والغرور. ولأنهم صغار ويعرفون أنهم بدون السلطة صعايك لا مكان لهم إلا في المقابر أو غياهب السجون فهم لا يملكون سوى أن يستميتوا في الدفاع عنها والتمسك بها إلى آخر رمق.

ولن نذهب بعيدا لنغوص في تاريخ العصور القديمة لكي نتحدث عن أباطرة اليونان والأغريق، ولا في تاريخنا العربي والإسلامي لنستعرض حكامنا وخلفاءنا وولاة أمورنا، وما حفظه لنا الزمن من أفعالهم وأقوالهم، سواء من كان منهم الحاكم العادل الزاهد العاقل المتفاني في حماية أهله وأرضه ودينه، أو الأحمق المستبد المتجبر الذي يسفك الدماء وينتهك الحرمات باسم الدين والعدالة والفضيلة.

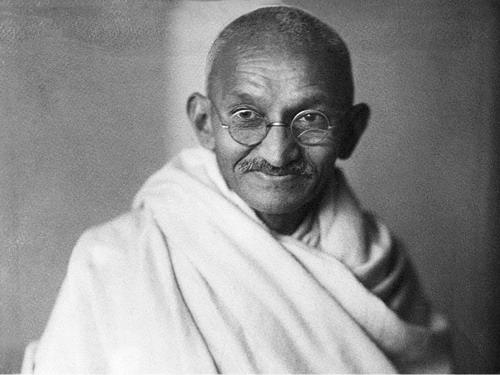

بل دعونا ندخل إلى تاريخنا الحديث. وأول عظماء الزاهدين بالحكم والسلطة والثروة والجاه هو المهاتما غاندي الذي قاد مئات الملايين من الجياع العراة إلى دولة الحرية والمجد والقوة والجبروت. لم يبن ِ قصرا ولا اتخذ عشيقة، ولا سمح لأهله وأبناء عشيرته أو حزبه بسرقة أو اختلاس أو عمولة، ولا بارتكاب جريمة دون حساب.

ثاني الكبار هو شارل ديغول القائد الفرنسي العظيم الذي حرر شعبه من الاحتلال النازي، وأعاد بناء فرنسا القوية المعاصرة. فقد استقال واعتزل السياسة لأن 54 من الفرنسيين فقط أيدوا برنامجه لإصلاح الاقتصاد، في استفتاء شعبي عام، ولأن 46 من مواطنيه لم يوافقوه. ومن يوم وفاته عام 1969 وإلى اليوم وسوف يبقى مئات من السنين المقبلة، وربما أكثر، واحدا من أكبر مفاخر الشعب الفرنسي كله، جيلا بعد جيل.

والآخر كمال أتاتورك (أبو تركيا) والذي ما زال أباها إلى اليوم. فقد خرج من آخر صفوف العسكر العثماني المندحر في الحرب العالمية الأولى ليقود شعبه من مرارة الهزيمة والفقر والجهل والتخلف إلى دولة حديثة متماسكة لها وزنها في المنطقة ولعالم. وها هو الشعب التركي كله يفاخر به وبتاريخه العظيم. فلا صورة في وزارة أو مؤسسة أو وسفارة، ولا على ورقة من أوراق النقد، ولا تمثال في تركيا كلها إلا لكمال أتاتورك دون سواه. أما ضريحه في أنقرة فهو المقام المبجل الأول الذي يجب أن يُكرَمه زائر تركيا ويضع عليه إكليلا من الزهور، لا في حكم العلمانيين الأتراك وحدهم، بل حتى في حكم المتدينين جماعة أردوغان.

وهاكم مثلا آخر من العراق. فحين حاصر الانقلابيون وزارة الدفاع التي كان يتمترس فيها الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1963 هب مناصروه بعشرات الآلاف بل الملايين يطالبونه بالسلاح للدفاع عنه وعن نظامه، فرفض، وقال قولته الشهيرة، لا أريد أن أرى دما عراقيا يسيل بسببي، وهو يعرف أنه ماش ٍ إلى الموت بقدميه.

ثم جمال عبد الناصر الذي تحمل كامل مسؤولية النكسة، بشجاعة، فاستقال لتعيده الجماهير. ونيلسون مانديلا الذي قرر التنحي بعد أن أوصل شعبه إلى شاطيء الأمان، وصار من حقه أن يستريح، ثم ظل معززا مكرما من مواطنيه الموالين والمعارضين على السواء.

وهذا زعيم آخر من عظماء العصر الحديث، هو مهاتير محمد رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، فقد كان له الدور الرئيسي في تحول ماليزيا من دولة زراعية فقيرة متخلفة إلى دولة صناعية متقدمة تشكل الصناعة والخدمات 90% من ناتجها المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة فيها 85% من إجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في شوارع ماليزية. ورغم أنه استقال واعتزل السياسة فقد ظل حبيب الجماهير الماليزية الوحيد.

بالمقابل تأملوا مثلا آخر. كم صورة بقيت لمعمر القذافي، وكم نسخة من كتابه الأخضر، وكم جسر أو مطار أو شارع يحمل اسمه في ليبيا الجديدة؟ ثم كم صورة بقيت لزين العابدين بن علي، أو حسني مبارك؟ وقبل ذلك، ماذا بقي لهتلر وموسوليني وستالين وشاوشيسكو وصدام حسين؟

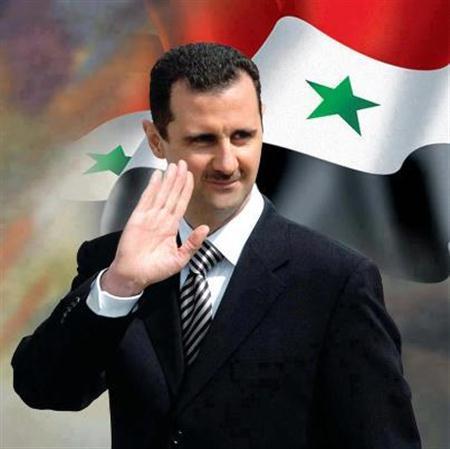

وهنا أصل إلى سوريا العزيزة فأفترض، جدلا، أن بشار الأسد تمكن من وأد الثورة السورية، لاسمح الله، وأسكت المعارضين، وأرغم العالم على قبوله شرا لابد منه، فكيف سيحكم وبأي وجه وأي عين؟

لا نتحدث هنا عن الذين قتلهم من معارضيه المدنيين الذين ظلوا مسالمين إلى أن فاض بهم الكيل ودفعهم بعنفه إلى حمل السلاح ومقاتلته حتى النصر أو الشهادة، ولا عن الذين هدم عليهم منازلهم، أو مزق أشلاءهم في المخابز بالطيران والصواريخ وبراميل المتفجرات.

كما أننا لا نتحدث عن القتلى والمشوهين والمشردين من الضباط والجنود الذين انشقوا عن جيشه وعن نظامه.

ولا نتحدث عن ضباط جيشه وجنوده وشبيحته الذين تساقطوا بين قتيل وأسير ومشرد ومجهول المصير.

ولا عن طائراته الممزقة، ولا دباباته المحترقة،ولا معسكراته المحاصرة، ولا مطاراته العسكرية والمدنية المعطلة، ولا قصر رئاسته المطوق بالمقاتلين.

ولكننا نتحدث عما بقي من جيشه الذي أنهتكته المعارك، وأتعبه القتل والتدمير، ومل من الجري بين مدينة ومدينة، وقرية وقرية، وقل زاده، وعيل صبره، وفقد حماسته، وصار أقرب إلى خرقة ممزقة.

كما نتحدث عن بلد مدمر بالكامل لن يعاد بناؤه في عام ولا عامين، وربما في عشر سنوات، ناهيك عن الكم الهائل من الكره والاحتقار الذي زرعه في قلوب الملايين من مواطنيه، ومن شعوب دول العالم وزعمائها.

أسألكم بالله، هل إن من فعل ومازال يفعل كل ذلك بوطنه وأهله وجيشه ومطاراته وجسوره ومدنه وقراه وجباله وسهوله وبحاره ومائه وهوائه يملك ذرة من وطنية؟ بل هل لديه عقل وحكمة؟ فمن الذي يرضى بأن يحكم خرابة؟ ومن يقبل بأن يقضي عمره حبيس قصره تلاحقه الأشباح والأرواح والكوابيس؟

مؤكد مئة في المئة أن من يحلم بأن يظل حاكما، حتى لو احترق الوطن كله ومات أهله أجمعين، إما مختل، أو منحرف، أو مسكون بالشياطين.

بعبارة أخرى، كيف يمكن أن يحكم أحدٌ دولة ًبلا جيش ولا شعب ولا حدود ولا موانيء ولا مطارات ولا ثروات ولا أمن ولا أمان؟

إن الدنيا عجيبة. واحد يقتل أهله من أجل كرسي، وآخر يقتل نفسه من أجل أن يظل أهلـُه سالمين. فأي منهما بشار، وأي منهما نوري المالكي، وأي منهما خامنئي، وأي منهما أحمدي نجاد؟ الله أعلم ورسوله والمؤمنون.

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

643 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- رؤية جيوبولتيكية / الدكتور ضرغام الدباغ

- خاص .. واشنطن تطالب بغداد باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفصائل

- لانشمت بأحد ولكن نحب أن نذُكر لاغير-٢

- المجال الجوي العراقي بين صواريخ الصراع ومعادلات السلامة

- الراشي والمرتشي في دولة الفساد

- آفيفان … حين يتوضأ القلب باسمها

- علم القانون وفلسفته

- هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

تابعونا على الفيس بوك