هل تغير النهاية المصير الأدبي للرواية؟

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 09:57

مثل جملة البداية تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الروائيين

الشرق الأوسط/عزت القمحاوي:في فيلم «أغرب من الخيال» (stranger than fiction) يعيش مأمور الضرائب هارولد كريك في وحدة ورتابة لا يهزها سوى صوت شبح يصدر إليه الأوامر.

ويكتشف أن حياته عالقة في أصابع الروائية آنا باسكال، وأن ما تكتبه الروائية من أحداث متخيلة يقع له في الحقيقة، ثم يكتشف أن هذه الروائية معروفة بقتل أبطالها في نهايات رواياتها؛ فيصيبه الرعب، ويحاول إقناعها بالعدول عن قتله، وتتعاطف معه الكاتبة، وتعدل مصيره في النهاية، فتجعله يتعافى بدلاً من أن يموت بعد أن صدمه أتوبيس. رقت الكاتبة لبطلها لكن الناقد جولز هيلبرت (داستين هوفمان) الذي وضعت مسودة الرواية في يده لم يرق، وظل متمسكاً بضرورة قتل البطل، لأنه يرى أن تلك هذه النهاية ستجعل من الرواية قطعة فريدة في تاريخ الأدب، بينما ستجعلها أي نهاية أخري مجرد رواية من آلاف الروايات العادية.

يختلط الخيال بالكوميديا بالدراما في الفيلم، لكننا لا يمكن أن نحمله بسهولة على الخفة، ونتجاهل فرضية الناقد المتحجر القلب. يبقى السؤال مشروعاً: هل يمكن لنهاية أن ترفع رواية إلى ذرى الأدب، بينما تحطها نهاية أخرى إلى مصاف العادي؟

ربما يمكننا طرح السؤال بصيغة أخرى: هل تستطيع لحظة فراق الكاتب والقارئ أن تغير من مستوى جمال الرحلة التي ترافقا فيها على مدى صفحات الكتاب؟

سؤال إن لم يطرحه القراء؛ فلا بد أن كل الروائيين يطرحونه على أنفسهم، ولا بد أن جملة النهاية، مثل جملة البداية تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الروائيين، وعندما يستقر الكاتب على نهاية لا يكون مطمئناً لها تمام الاطمئنان، لكنها تصبح بعد ذلك واقعاً يتعايش معه القراء.

ربما تشابه منزلة النهايات من الروايات منزلة عناوينها التي ربما لا تعني شيئاً بحد ذاتها، وربما تعني أكثر من شيء ويذهب في كل الاتجاهات، لكنها في الحالتين لا تبدأ في كسب معانيها إلا بعد القراءة.

«الحرافيش» أو «السكرية» مثل عدد كبير من عناوين نجيب محفوظ كلمات لا تعني شيئاً بذاتها، لكنها تكتسب دلالاتها من الرواية التي تعكس إشعاعها على العنوان فلا يعود محايداً. في المقابل يذهب عنوان مثل «قصر الأحلام» لإسماعيل كاداريه في كل اتجاه، يأخذنا المضاف والمضاف إليه إلى أقاليم البهجة أكثر من أي مكان آخر، قبل أن نصاحب بطل الرواية «مارك عليم» في رحلة تدرجه الوظيفي في المؤسسة الرهيبة التي تتولى جمع وتصنيف الأحلام في الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف، وتحاسب الناس على ما يرونه في مناماتهم حساباً عسيراً، لأن حلماً لفلاح في قرية ألبانية نائية يمكن أن يهدد مصير الإمبراطورية!

بعد قفزات وظيفية سريعة في قصر الرعب بفضل أخواله المتنفذين ينهار مارك عليم مع عائلته، إذ أنهى حلم واحد لخاله العظيم تاريخاً من التفاني في خدمة الإمبراطورية والقرب من سلاطينها.

ربما يصعب التفكير في نهاية مختلفة لـ«قصر الأحلام» طالما أراد كاتبها التركيز على أمثولة القهر، بينما يمكننا أن نتخيل العديد من الروايات العظيمة بنهايات مختلفة دون أن تتغير حكمة الرواية.

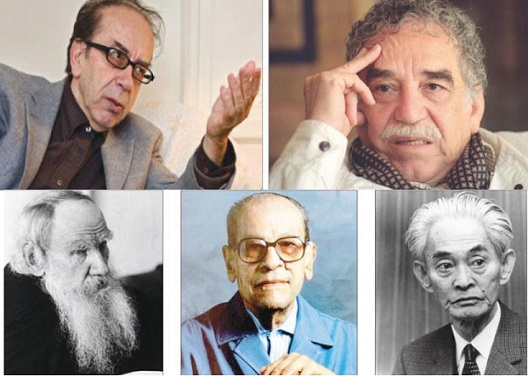

هل كان من الضروري ـ مثلاً ـ أن يقتل تولستوي هذا القدر من الجمال والرقة؟ هل كانت «آنا كارنينا» لتصبح غير ما هي عليه لو لم يدفع الروائي البطلة إلى الانتحار تحت عجلات القطار؟

كان بوسعه أن يكون أقل قسوة، وينصرف تاركاً القراء مع العاشقة الأم في لحظة من لحظات حسرتها على ابن لا تستطيع أن تكون معه وحبيب لا يحتمل أن يكون معها، وما كانت الرواية لتخسر شيئاً من عذوبتها، بل ربما كانت تكسب.

ماذا لو اكتفى ياسوناري كاواباتا بالأسى الذي ينطوي عليه بيت «الجميلات النائمات»، ولم يقحم عليه الموت الغامض لإحدى فتيات الحب المختفيات قسراً في النوم بفعل العقاقير المنومة؟ هل كان ليصبح أقل فتنة؟ وهل أضافت جريمة القتل شيئاً إلى أسى إيغوشي العجوز الخائف من موته الخاص؟!

أظن أن شيئاً لم يكن ليتغير لو تغيرت نهايات مثل هذه الروايات العظيمة؛ فالروايات التي تنطوي على أمثولات وهموم وجودية، تنتشر عبرتها كالنسيم بين تفاصيل الرحلة.

بعض الروايات تنتهي عند هذا الحد أو ذاك رغم إمكانية تواصلها، إما لأن عدد الحكايات الذي تضمنته يكفي للعبرة، وإما احتراماً لحدود القدرة لدى الكاتب والقارئ. كان بوسع نجيب محفوظ أن يتابع أسرة السيد أحمد عبد الجواد جيلاً بعد جيل إلى ما لا نهاية، وكان بوسعه أن يتابع تخبط سلالة عاشور الناجي في أوهام القوة والنصر إلى الأبد؛ حيث تتفشى آفة النسيان التي تحرم كل فتوة جديد من الاتعاظ بمصائر أسلافه.

الغالبية العظمى من القراء المفتونين بـ«ألف ليلة ليلة» لم يصلوا إلى نهايتها أبداً، بعضهم لنفاد الطاقة وبعضهم خوفاً من الأسطورة التي تقول بأن من يكملها يعاقب بالموت. بعض القراء لا يهتم بمعرفة ما انتهت إليه القصة الإطار (مصير شهرزاد) وبعضهم يعرفون ذلك من الدراسات حول هذا النص، الذي ربما يكون أجمل ما فيه أنه يبدو لا نهائياً، على الرغم من أن محدودية الزمن معلنة في العنوان «ألف ليلة وليلة»!

بعض النهايات يمليها الضجر. وهذا ما رأيناه في واحدة من أغرب نهايات روايات غابرييل غارسيا ماركيز؛ نهاية «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه». كانت زوجة الكولونيل تلح في السؤال «ماذا سنأكل؟» ولم يجد الكولونيل سوى كلمة واحدة نابية يرد بها! كانت تعبيراً عن ضيق الكولونيل الذي لم يفعل شيئاً طوال ستة وخمسين عاماً، يوماً بعد يوم، سوى انتظار راتبه التقاعدي. ربما كان الرد تعبيراً عن غضب ماركيز ذاته وألمه من معايشة حالة هدر كهذه؛ فأنهى على هذا النحو المفاجئ النوفيلا الفاتنة.

الروائيون من سلالة شكسبير، لا يكتفون بكلمة نابية، بل يتدبرون مصائر فاجعة لأبطالهم، بينما يتدبر بعض الروائيين مصائر أقل قسوة لأبطالهم ويحتفظون بالمصير المفجع لأنفسهم.

همنجواي الذي اختار لنفسه الموت انتحاراً كان بوسعه أن يجعل السمكة تقضي على الصياد العجوز سانتياغو، أو يغرقه بضربة من سمكة قرش، لكنه جعله يصمد للنهاية، ويصل إلى الشاطئ منهكاً بالهيكل العظمي الهائل لسمكة أكلتها القروش.

لو مات سانتياغو (سيموت على أي حال في لحظة ما خارج الرواية) لجعل من الرواية أمثولة للبسالة، وهذا ليس قليلاً، لكن وصوله حياً بنصر رمزي عديم الفائدة، وضع الرواية ضمن سلالة من السرد تمتد من «جلجامش» إلى «الإلياذة» إلى «دون كيخوته» إلى «موبي ديك». خط يجسد هوان رحلة الإنسان على الأرض في مواجهة الفناء، وانعدام نفع البسالة في مواجهة ديكتاتورية الزمن الوحشية.

بالعودة إلى «stranger than fiction» أظن أن القصة كانت تحتمل نهايات مختلفة؛ كأن تركن الروائية إلى نزوع الكمال فتقتل مأمور الضرائب، وكان بوسعه أن يستسلم لمصيره، أو يقدم رشوة إلى الناقد فيخفف حكمه، وكان بوسعه أن يتسلل إلى معتزل الروائية، ويجبرها على تحقيق أحلام لم تراوده من قبل، وكان بوسعه أن يقتلها؛ فينتصر لعشرات المهزومين أمام ديكتاتورية القدر من أوديسيوس حتى عاشور الناجي!

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1182 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- أفكار شاردة من هنا هناك/١٢٠

- مسلسل_عمر - الحلقة ١٧

- عن التوجس العربي من سقوط نظام الملالي

- لانشمت بأحد ولكن نحب أن نذُكر لاغير

- طرائف "رمضانية" - شرطي المرور... والتمر!

- خريف الأصنام ... رحيل مهندس الخراب ومفتي الإبادات الجماعية ودولته على السفود-١

- ميرفت أمين: لن أكتب مذكراتي وحياتي تخصني وحدي

- بغداد ... الوهلة الأولى (١-٤)

تابعونا على الفيس بوك