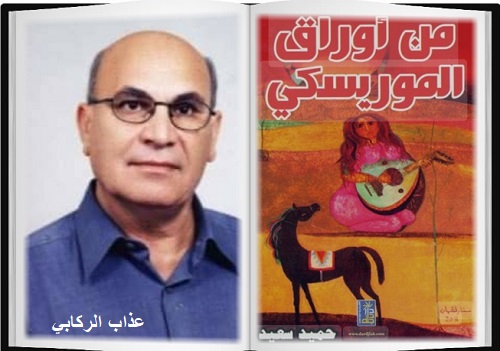

" من أوراق الموريسكي " للشاعر العراقي الكبير حميد سعيد والكلمة في القصيدة رحمٌ لخصبٍ جديد !

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 22 شباط/فبراير 2025 12:10

" من أوراق الموريسكي " للشاعر العراقي الكبير حميد سعيد والكلمة في القصيدة رحمٌ لخصبٍ جديد !

عِذاب الركابي

توطئة :

الشاعُر الكبيُر حميد سعيد والنصّ الشعريّ التجريبيّ بامتياز !!

والنصُّ لهُ روحٌ و جسدٌ ، عبرَ سبكٍ لغوي شديدِ المهارةِ والإثارةِ excitation والدهشة والمتعةِ ، والشاعرُ قدرة فائقة في المحافظةِ على المسافةِ في إيقاعاتٍ متعدّدةٍ ، بين السرديّ والشعريّ الصوفيّ والرومانسيّ والذاتيّ معاً . والقصيدة المثيرة التأمُّلية في منتصفِ هذهِ المسافةِ ، وفقَ عبقريةِ كتابةٍ انتزاعٌ من المستحيل .. كتابة ضدّ الكتابة ، حيث النصّ يخلقُ قواعدَهُ الخاصّة بنفسهِ ، أذ ثمة سيكولوجيا خبيئة وراء النصّ الشعريّ الراقي ، وما يجمعُ كلّ ذلكَ لحظاتُ المعايشةِ الحقيقية .. خبرة ودخولُ التجربة بحنكةٍ وبراعةٍ .

الشاعرُ الكبيرُ حميد سعيد في هذا الخليطِ البديع ، الواقعيّ والرمزيّ والصوفيّ والذاتيّ ، هو صائدُ استعاراتٍ ، جديدةٍ مؤثرةٍ وغير مسبوقة ، لهوُها مُتقنٌ إثرّ كهرباء أصابع ، ذروة اللذةِ ، شاعرٌ شَغلهُ المجازُ المنتج أبداً .

" من أوراق الموريسكي"* والقصيدة لحظة اكتشافٍ ، بإيقاعٍ سرديّ دراميّ ، وهي تفصحُ عن حدثٍ في الزمن ، وهيَ تنغمُ الحدثَ ، لتصبح كلّ كلمةٍ وعبارةٍ وجملةٍ في القصيدة فكرةً . وتُقرأ القصيدة تجربة ذاتية وفيزيقية في آنٍ ، ونوعٌ من الكتابة في الحلم ، أداتها الجسدُ بكاملهِ ، والكلماتُ السحرية طالعة من جسمهِ ، وفتافيت روحهِ المبعثرة ، وهو يحضّر لها ، متحدياً استفزاز بياضِ الورق .

الشاعر حميد سعيد هوَ نصّهُ !!

وهو ونصّهُ متماهيانِ ، يتبادلان الذكاءَ وليسَ " : النصَّ أذكى من كاتبه" – كما يُنظّر " إمبرتو إيكو" ، لأنهُ عندَ شاعرنا رحلة جوانيّة فائقة التأثير ..!!

حميد سعيد والشعرُ لغة تتحدث !!

و" من أوراق الموريسكي" نبوءة بما حدثَ ، ويحدثُ ، وسيحدث ..!!

والقصيدة تشبهُ الحياة التي نعيشها ، شرارة جذبٍ بين الإيقاع المميّز ، وسموّ وعمق المعنى ، لحظة تجاوز الذات إلى ماوراء الذات ، والشاعرُ يكتبُ لغة بعد الكلمات ، لغة بها يحيا ، ويُولد ، ويتجدّدُ أو يموتُ ويخلدُ .

" من أوراق الموريسكي" سحرُ لغةٍ ، لعبة مجازٍ ، حفرٌ مُضن في المعنى ، والكلماتُ فيها للصمتِ الملائكيّ صوتٌ ، والصوتُ في نصّ – حميد سعيد ، لا يسمعهُ الآخرون ليوقظهم وحسب ، بلْ يرونهُ ، ويلمسونهُ أيضاً .

. اللغة في الشعر الإستثنائي .

. في قصيدة " من أوراق الموريسكي" النصّ الشعريّ مرانٌ للتأمّل النشوان ، حيث اللغة في الشعر الاستثنائيّ تعملُ على تجسيد الفكرة بأرقى الألفاظ والمعاني ، وحيث شجرُ الغربة يعطي ثمراً عبقاً يانعاً ، تزهو بهِ تربة الروح ، وهي من كرستالٍ ، وحيث هواجسُ الوحدة ، بعمق زرقةِ أمواج بحارٍ تتسيّد الطبيعة من دون ضفاف ونوارسَ وقاطنين .

والشاعرُ الكبيرُ وحيدٌ مع اللغة في لحظةِ عشقٍ وتماهٍ مع جرسِها ، يصارعُها لتكتبهُ صوتاً متفرداً ، حيث تبلغُ قوة الإحساس منتهاها .. فتأتي القصيدة مانحة ، مؤثرة ، تأملية ، وبتعبير "كارلوس فوينتس " : " تفتحُ لكَ ذراعيها ، فإذا بكَ في عالمٍ بديع" .. ولا لغة يُمكنُ أن تتميزَ بها القصيدة سوى لغةِ القرنفل ، بكل ما في لونهِ من عطرٍ وحزنٍ وسكون :

ليسَ لي لغة

أستطيعُ بها وصفَ ما كانْ

أو ما أشاهدهُ .. حينَ أغدو وحيداً

مُذ تركتُ القرنفلَ مكتئباً

صرتُ شيخاً

وما عدتُ أفتح نافذة يدخلُ النومُ منها

إلى حيث كنتُ أقيم – ص66.

. وإذا كان :" الشعرُ ينبعُ من شيءٍ أعمق" – كما يقولُ الشاعرُ الساردُ "بورخيس" ، ليسَ أمامَ الذاكرةِ – الزمن المستعاد للشاعر إلاّ التضرع لآلهةِ النسيان ، لسماع وصاياه ، إذ لا طاقة للروح على آلام حزنٍ آخر َ ، يوجع القلبَ ، حين يزدادُ عددُ غياب الأحبّةِ شخصاً آخرَ ، يُكتبُ اسمه في صفحة الوفيات ، وفي صحف الصباح ، ولا فضلَ للنسيان إلا الاحتفاظ بقوافي القصيدة – شاطيء الأمان للشاعر – موريسكي وقتهِ ، وليسَ سوى رحيلٍ وقلقٍ واللامكان :

وأحاولُ

أن لا أرى صفحاتِ الوفيات .. في صحفِ الصباح

كيْ لا أضيف إلى معجمِ الراحلين .. أسماءً أخرى

وأنسى ضجيجَ المدينة .. كي لا تضيع القصيدة

كانتِ الريحُ

تدعو المياه في آخر الليل

إلى جنةٍ وارفهْ

فتفارق شطآنها .. وتفارقني

وأظلُ قريباً من العاصفة ْ – ص68.

وحيث لا قيودَ على تخيّل العواطفِ ، لم يبقَ أمامَ الشاعر من متعةٍ ولذةٍ ترطب لحمَ الروح ، سوى التخيّلِ ، شرط حكايته ، وهي بحروفٍ من زمرّدِ اللحظة ، وهوَ المغرمُ الأمثلُ في البلاد التي لم تعُد تشبه البلادَ ، وعدسة العين تحتفظ بها طازجة الملامح ، فقط ليفوز ببيتٍ غادرهُ بهاؤهُ الحياتي ، وتثاءبَ سقفهُ مللاً ، ليسلمَ نفسَهُ لقسوةِ الرياح ، وليسَ غير اللجوء لذاكرة النسيان :

في انتظار .. ما لم أكنْ أتذكرهُ

كنتُ أصغي إلى ما يُقالُ لهُ

لم أعُد أتذكر .. ماذا يُقالُ لهُ

ورأيت ما يُشبهُ البلاد التي تخيّلت

لمْ أتخيلْ بلاداً

وأسعى كما نملةٍ إلى بيتها .. أتخيّلُ بيتي

أحاولُ أن أتذكرَ ما كانَ في البيت

من كُتبٍ ولقىً وتماثيلَ

من صورٍ وخطوطٍ .. ومن شجرٍ

يوم كانت النخلة ُالبابلية ُ

تستبدلُ الرطبَ الجنيّ .. بضحكةِ جارتها الصاخبة – ص69.

ينتصرُ "الموريسكي" بسحر ذاكرةِ النسيان ، وتسموُ القصيدة في لغةٍ وذاكرةٍ وخيالٍ وموسيقا ، وليسَ سوى سحرِ القصيدةِ ، وهي تتمرّدُ على قوافيها ، لتُقرأ لوحة سريالية وقصيدة وقطعة موسيقية في آنٍ .. في لغةٍ عابرةٍ للنفوس ، وبشيْ ٍمن " تشويش الحواس جميعها ، والعذاب الهائل " الذي عاشهُ " آرتور رامبو" الشاعر الذي انتعلَ الريحَ ، يمتلك الشاعر – حميد سعيد قنديلاً إلاهياً يهتدي بهِ ، وتطردُ ظلمة وقتهِ لغة تربعتْ على وليمة المجاز ، وكرنفال استعاراتٍ صاخب ، لتصل بالشاعر إلى الهدف المستحيل ، وهي ترسلُ أمطارَ الأمنيات ‘لى حدائق الوقتِ المُبدّد ، وهي تبعثرُ ورودَها احتفاءً بقدومهِ ، وبولادة القصيدة :

ربما ستكون لي لغة

أستطيع بها وصف ما سيكون

كلّ شيءٍ ذوى .. الحدائقُ والماءُ والضحكُ الأبيضُ

لمْ يبق إلاّ الظنون – ص73

. شكلُ القصيدةِ هو القصيدة كُلّها .

. في " زمن آخر للموريسكي" .. الكلمة في القصيدةِ رحمٌ لخصبٍ جديدٍ و" شكل القصيدة هو القصيدة كُلّها" – بتعبير أدونيس .. واللغة الشعرية تبدو عملاً من أعمال السحر ، حيث تتداخلُ " أنا" الشاعر و " الآخر" وكلاهما رهينا زمنٍ يقيم كرنفال للوحدة والاغتراب والانتظار حيث " تعلو الكلمة على ذاتِها ، وتزخرُ بأكثر ممّا تعدُ بهِ " – كما يقول أدونيس أيضاً ..!

والقصيدة استثناء الاستثناء ، لعبة كلماتٍ ، ومرانٌ على صوفية فعل ما حدثَ ويحدث ، في نسقٍ شعريّ ، لعب فنّيّ غريزيّ ، فيه الكلمة مرآة الذات ، وهي تميتُ الموتَ ، لتخلدَ ، والشاعرُ الرائي الأمثل ، وهو " يطرقُ أبواب قصائده بهدوء الصوفيّ العاشق المحتشم" – كما ترى " عالية ممدوح" .. يكتبُ القصيدة ، أو تكتبهُ ، يحكيها ، أو تحكيه ، وقد بدت تعويذة ، وهو الرائي والقديس والمشعوذ في الوقتِ نفسهِ : و" يصبحُ الشاعرُ رائياً ، بفعلِ تشويشٍ طويلٍ ، واسعٍ ومدروس لجميع الحواس ، ينبغي أن يعرفَ جميعَ أشكال الحُبّ والمعاناة والجنون " –( من رسالة رامبو إلى الرائي بول دميني – الآثار الكاملة ص329) :

من محبسيه

تجنبَ الزمنَ المراوغ .. وانتظار قصيدة أخرى

رأى .. ما لايرى الرائي

تعثرتِ المنازلُ بالمنازل .. والقوافلُ بالقوافل

رأى .. ما لايرى الرائي

كأنَّ الثلجَ ذئبٌ غامضٌ .. يرنو

وتنغلقُ الشعاب

لا نجمة تدنيهُ من ضوءٍ تباعدَ

لا خليلْ ..،

ضاعَ الدليلْ.. وتغيّب الحُلمُ الجميلْ – ص79.

ولمْ يبقَ لقوافي القصيدة وهيَ الخليطُ من تعب الروح ، وفتافيت الجسد إلاّ أن تتمرّدَ ، في نقلةٍ نوعيةٍ مختلفةِ الإيقاع من مجرّد التعبير expression إلى الإيحاء allusion وهذا مصدرُ الدهشة والجذب والجمال في نصّ حميد سعيد الشعريّ ، وتبقى مهمة القصيدة إعادة مدنٍ - حتى افتراضيا - غدت ذكرى ، متاهة ، فوضى ، وخراباً ، والزمنُ انتظارُ الانتظار .

وحسب تنظير " إزرا باوند " فإنّ القصيدة " نوعٌ من الرياضة المُلهمة التي نقفُ منها على معادلات" ، وهي ترتّبُ حروفَها على مقاسِ الهموم ، وعلى إيقاع المرارة ، وتجدُ في السخرية المرّة ، منطاد النجاة ، واستراحة الذات الشاعرة ، وهي في الوقتِ نفسهِ انتقامُ من ذلك " الآخر" الذي يخون الأرضَ ، ويُكذّبُ ما تفيضُ به من أقوالٍ شمسُ النهار في الوطن الداخل في الغياب :

رأى .. ما لايرى الرائي

القمامة تدّعي نسباً إلى ذات العمادْ

رأى .. ما لايرى الرائي

أما نسبوا الحرير الموصليّ .. وقد غدا أثراً

إلى شوكِ القتادْ

رأى .. ما لايرى الرائي

الجرادْ

أقامَ مأدبة .. ليأكل بعضهُ بعضاً

أيغدو ما رأى .. وطناً ؟

ستقتربُ الظنون من الظنونْ

ويُعيد ما أهداهُ من قبل الجنون إلى الجنون- ص85.

. النصّ الشعريّ واللغة تُلخّصُ كُلّ شيء .

. في " الخوف والقصيدة" النصُّ إبداعٌ على إبداع !!

واللغة فيهِ من الروح إلى الروح ، لغة تلخّصُ كلّ شيء ، في "حالاتٍ تبدعُ فيها القصيدة نفسَها بنفسها" – بتعبير " بورخيس" ، يكتبُ الشاعرُ الرائي ذاته ، وينكتبُ في أنٍ ، وهو يعودُ بنا ، في شفافيةِ ورقةِ لغةِ اللغةِ إلى القصيدة " الميتا – سرد" و" القصيدة – القصّة" و" النص- الحكاية" .. في لغةٍ تسابقُ فيها الكلمات بعضُها البعض ، وتكتب نفسَها بنفسِها ، على نظام السوناته ، لغة تتعدى الكلماتِ ، وهي تغترف قوافيها من ماء "دجلة" ، خير الماء ، ويتضحُ الغرام بالاستعاراتِ ، حين يكون الحديث شائقاً ومعذبا عن الحبيبة – بغدادَ ، ليُقرأ الانتماء إلى تربتها وصحوِ سمائها ديناً سرياً ، والشاعر كاهناً أزلياً :

أوقفني الشيخُ وقدْ سمعني .. أغنّي

على مقام الصبا

وردنا ماء دجلة خير ماءِ

وزرنا أشرفَ الشجر النخيلا

سألني .. أأنتَ من بغداد ؟

قلتُ .. بلى !

فقال :

كلفنا بالعراق ونحنُ شرخٌ

فلم نلممْ بهِ إلاّ كهولا – ص91.

والقصيدة لعبة خيالٍ منتجٍ أيضاً .. وهو يعودُ بنا إلى الواقع ، ولكن بشكلٍ درامي !!

و"بغداد" السؤال الأكبرُ المُحيّر للشاعر وللوقتِ معاً ، وهي تراجعُ – بألمٍ – تاريخها ، وذكرياتها ، وتبحثُ ما في أجندةِ الرواة الصادقين من أخبار ، وهي تستعيدُ بذاكرة الحلم ماضيها الذي وضعهُ الطارئون على رفٍّ قديم ، وهي تراهُ يفلتُ من بين أصابع ساكنيها ، وتتعثر به قرائحُهم ، بعد أن غرّرَ بهم الشياطين في وعودٍ خُلبيّة ، وإذا بالسؤال عن بهجة بغداد المسروقة ، تختفي إجابته ، بلْ تظلُ ظامئة عمياء :

كأنني وجدتُ في معرة النعمانْ

ما ضيّعتُ من أسئلةٍ .. وما فارقت من بلدانْ

كأنني اقتحمت محبسين

معتذراً للشيخِ عمّا كانْ

لا يرى ..سوى ما خط في أوراقهِ

وما محا .. من صحفٍ أخرى

وما انتهى إليه من معانْ

كُلّ ناقلٍ .. يحيط كونه الضيّق بالأقنانْ

وَيدّعي إمامة الزمانْ- ص93.

. القصيدة تكنيكٌ ورؤية وسؤال .

." ويبدو أكثر صواباً ، أن نردّ جمال الشكلِ إلى التعبير" – جورج سانتيانا / الإحساس بالجمال – ص132.

" من أوراق الموريسكي" والقصيدة ليستْ تكنيكاً فحسب ، بلْ رؤية وسؤال ، وأعظم سؤال هو سؤالُ القصيدةِ ، بكل مافيه من استفزاز ويقظةٍ ، وهي تعافُ قوافيها ، وتعيدها بفسفور حروفها إلى قريحةِ " الفراهيدي" و الأجداد من العروضيين ، حين ينبضُ قلب الذات الشاعرة – كنهرٍ فتيّ – بالهموم والعذابات والأسرار الخفية ، وجمر الانتظار ،و " والتعمّق في أسئلةِ الشعر ، إنها ضرورية ومُلحة" – بتعبير "هان كانج".. والسؤال في القصيدة السردية narrative يلدُ أسئلة ، والكلماتُ بركانُ غضبٍ ، وهي تستولي على حرارة أصابع الشاعر ، أو وهي تدخلُ مستفزة بياضَ الورق ، ولا تبدو تعبيراً عن المشاعر، بلْ تخلص منها

: تقتربُ القصيدة البيضاءُ من أصابعي

تدخلُ أوراقي

كما الرياح في فضاء الشجر الثقيل

خلسة ً

يقولُ لي .. اقتنصها

وقُلْ لها .. كلّ الذي تُريدُ أن تقولْ

لا تخفْ !

فليسَ من وشيجةٍ تجمعُ بينَ الخوفِ والقصيدةِ – ص95.

. ولا توجدُ حقيقة خارجَ القصيدة ..!!

وهيَ تراوغُ الوقتَ الخؤونَ ، وهوَ يُسلّم أيامه وساعاته إلى مَنْ ضحكوا في عتمةِ حزن بغداد ، البلهاء ، سُلالة الشياطين ، وتصبح الأكاذيبُ طعاماً سائغاً للضائعين والمغيبين من الناس في حواري بغداد ، وهي لمْ تتخل عن أصالتها ، وعطر شبابيكها ، ويظل السؤالُ في فسفور حروف القصيدة حائراً بليغاً ، والإجابة متلهفة لأذابة ثلج السؤال :

بتُّ ليلتي

تٌحيطُ بي أسئلتي

في الفجر .. كنتُ في قيامةٍ أخرى

بعيداً عن معرّة النعمانْ – ص99

. القصيدة سيرة الذات .

. يقولُ " بول دي مان" : " إنَّ الشاعرَ ينتقلُ عبرَ الذات إلى ما وراء الذات"..!

والقصيدة عبرَ بوح الذاتِ المضني : " يُمكنُ أنْ تنجزَ مهمتَها الوطنية ، من دون أن ترتهنَ بالسياسي" – حسب تعبير الناقد د. حاتم الصكر ..!!

وفي " أحوال الموريسكي " سيرة الذات ، وقد غدت بلا اسم ، ولا أحد ، يُمكنُ أن يُحفظَ في ذاكرة الوقت ، وهي تعاني من صدأ النسيان .. والإيقاع السيريّ الأوتوبوغرافيّ objective correltive ينحلُ ويضعفُ مع نحول وضعفِ خطى " الموريسكي" الغريب .. كان مواطناً ، وأصبح مواطناً مجازاً ، والوطن كان وطناً بقدسيةِ السماءِ ، وأصبح مكاناً افتراضياً ، الوطن – اليوتوبيا .. ورحلَ "النخلُ " مُّذ استوطنَ تربة البلاد الضياعُ والخرابُ ، والشيء واللاشيء بلا قانون ، وأجمل ما في البلاد يُباع ، وقد كثُرَ المرابون والنخاسون و" كلّ شيء باطل ، وقبض ريح " ..!!

حيثُ لا اسمَ لي

كنتُ أبحثُ عنّي

وعمّن أكادُ أطيعها .. بعدَ أن ضيعتني

وعن أثرٍ .. لاحَ لي أو توهمتهُ

وعثرتُ بما كنتُ أحسبهُ ظلها ،

فجفتني

حيثُ لا اسمَ لي

سأقيمُ بلاداً كما في الأساطير

أخرجها من فضاءات ما كانَ

أطلقها ..

فتكون بيني وبيني – ص103.

وليسَ من مُعينٍ ، والوقتُ يحدُّ مخالبهُ ، وينسج مؤامراته ، إلاّ القصيدة – التعويذة وهي :" نسيج يغزلهُ الشاعرُ من جسدهِ ، طبقاً لحساباتٍ لوغاريتمية لنبوءته ، وهي دائماً صحيحة ، لأنَّ الشاعرَ يبدأ من المركز ، ويعملُ منطلقاً للخارج" – هنري ميللر / ربيع أسود – ص64.

والقصيدة مهارة كلماتٍ ، في لغةٍ تُحقّقُ الشفافية الروحية ، واختراق ما يصعبُ اختراقه ، والتعبير عما لا يمكنُ التعبير عنهُ ، وفي لغةٍ تنافسُ لغة الطير في البوح ، حيث للجرح لغة تعلوُ على لغةِ الطير والقصيدة معاً :

تمنيتُ لوْ تعلمتُ من لغةِ الطيرِ شيئاً

تحدثني عن بساتين بيض .. علقتُ بها

ونساء ..

مازلتُ أذكرُ مكرَ انزياح العباءات

عمّا يُخبئن من ثمرٍ ناضجٍ .. بانتظار القطاف – ص108.

*****

وأسألهُ أيهذا المتوّج بالسحرِ .. ماذا لديك ؟

وعمّن تُحدثني ؟

أجئتَ تُشاركني جليدَ معزلي

أمْ حرائق أسئلتي ؟

وأنا في هذهِ المدينةِ .. لستُ الذي عرفتَ من قبلُ

قُلْ لي : لماذا تُراقبني ؟- ص109.

وليسَ لـ" الموريسكي" – الغريب من منقذٍ ، ومنطادِ نجاةٍ للروح المبعثرة شوقاً وحنيناً ، سوى الغناء ، في شوقٍ جارحٍ لرؤية ما وراءَ الشبابيك ، وإذا البلاد والشبابيك قدْ فقدت لونَها الفستقيّ ، و تنازلت عن نسماتِها الربيعية إلى حجرٍ يتثاءب ، وحارسٍ مريبٍ يُراقبُ رحيلَ البلاد ، والشاعرُ الكبير – حميد سعيد ، وهو يعيشُ محنة البلاد جرحاً غائراً ، يستحضرُ ما قالهُ في لحظةِ حزنٍ"أوريست" لـ" جوبتير" : " كلانا وحيدٌ ، وقلقنا واحدٌ" ..!!

: ماذا أرى الآنَ ؟

ما عادَ بي شغفٌ .. أنْ أرى ما وراءَ زجاج الشبابيك

أينَ الشبابيك .. قلتُ سأيحثُ عنها ،

فأوقفني حجرٌ يتثاءبُ .. يتبعهُ حارسٌ صاخبٌ

فوقفتُ – ص110.

. والشعرُ ميتافيزياء الكيان الإنساني ..!!

والشاعرُ والبلاد شاهدانِ أزليانِ ، ودليلهما الشمسُ وهي تشكو رطوبة وثلج هذا الزمان ، على غيابِ البلاد الموجع ، وحيرة مَنْ سهروا على أنهارها ونخلها ، حيث يسودُ الخلاف ، تمرّدَ الشيء واللاشيء ، والمكان يغدو لا مكاناً ، وما كان يخونهُ مَنْ يكونُ ، والقلق بين "ماتكتبهُ الحقول" و" وما يكتب وتقرأ الأفول" .. والواقعُ يغلقُ صحفهُ الشاحبة الحروف هارباً من " الحقائق" هروب "نيتشه" منها إلى " التأويلات" .. وتسودُ في الأفق عناوين صحفِ الغزاة ، وهي تبوحُ بما يُباعُ ، وعواء الذئاب ، وضياع الحلم ، وخراب البلاد .. وليس للشاعر غير البلاد :

قرأتُ في صحفِ الغزاة .. فتاوى تُحلل وأدَ الرياح

ورأيتُ أناساً .. أكانوا أناساً ؟ يبيعونَ ما لا يُباعُ

وشممتُ دماءً .. على صفحات كتاب الشذى..خلفتها

الضباعُ ..

لمْ أكنْ خائفاً

غير أنَّ عواءً بذيئاً .. تهدّد صفو نشيدي

وخشيت على حُلمٍ .. في قصيدي

ولي وطنٌ باعهُ " الجلبيون" بالخراب

فضعتُ وضيعتُ ..

إذ ليسَ لي غيره – ص114.

. القصيدة ذاكرة الزمن الماضي والمستعاد .

." الشاعرُ كاهنٌ لأنهُ يخدمُ إلهاً هو الحقيقة والجمال" – ميخائيل نُعيمة !!

وهذا الكاهنُ في "دينٍ سريّ" – حسب " أوكتافيو باث .. والقصيدة هنا ذاكرة الزمن الماضي والمستعاد معاً ، والشاعر لا يحبّ التسكعَ في الزمن بحثاً عن مايُريد ، بل هو في مجراه وهو يحصي ويعيش دقائقه ، ويجدُ نفسهُ جزءاً عاملا فيهِ .. وصلب كيميائهِ .. لا يتركُ الماضي على رفٍّ متربٍ قديم ، بل يجعلُ منهُ حَكماً ، ويتدخلُ في الحاضر ، الذي يبتدعُ قوانين جديدة ، لا علاقة لها بقوانين " حمورابي" العظيم .. والشبهُ كبيرٌ بين ضياع بغداد وضياع الأندلس.. وضياع مدنٍ أخرى ، اختفتْ من الخريطة ، والقادمُ مجهول ، ولا يُنبيء بالآتي سوى ما يخطهُ الماء :

وأخطّ على الماء .. آخر ما كانَ عندي من القول

ليسَ سوى الماء .. مَنْ سيعود إليّ كما كان

يًشركني في ارتجال مواسمهِ

ويُشاركني ما سأقرأ

كُنّا معاً ذات أندلسٍ

فهلّا نكونُ معاً

ذاتَ يوم ؟ - ص115.

. وصفَ " هوراس" في " الأوديسّه" الشعراء بأنهم أحبّ الناس لدى الآلهة ، حيث منحوا موهبة الغناء بالقول : " لا لكي يطربوا نفوس الناس فحسب ، وإنما لكي يسهروا على رعايةِ أخلاق البشر أيضاً " !!

الشاعرُ الكبيرُ حميد سعيد لا يكتفي بالغناءِ الجارح ، أو السهر على كتابٍ فستقيّ الحروف في رعاية أخلاق البشر وحسب ، بلْ يعمل على اختراق الواقع ، ويوآخي بين المتباعدات ، هوَ الشاعرُ والكاهنُ معاً .. وقصيدتهُ فضاء حُلمي تأمّلي وصوفي في آنٍ : " أفيدُ من لغة الصوفيين ، فهي لغة شعرية بامتياز" – على حدّ قوله .. ! وغاية الشعر لديهِ خلقُ إحساساتٍ وأخيلةٍ جديدة ومثيرة و" ما يُدرك على أنهُ موضوع للذّةٍ ضرورية" .

قصيدة حميد سعيد نسيجٌ وصوغ إنسانيّ كوني وهو : " يكتبُ قصيدته بطريقةٍ تعدّدية أو حوارية " – كما يقولُ الناقد د. قيس كاظم الجنابي .. يتداخلٌ فيها إيقاع الذاتِ الشاعرة ، وإيقاع العالم ، لتُقرأ القصيدة أوركسترا..ولوحة تشكيلية .

وهي قصيدة رؤية في المقام الأول ، لحظة تفجير الكلماتِ لتوحي بما بعدَ الكلمات ، لهوُ استعاراتٍ جميلٌ و مُتقن ، وطاقاتُ خيالٍ ليستْ محدودة ً.

يقولُ " فاليري" : " فإذا سألني أحدٌ ، أو إذا تساءلَ أحدٌ ، ماذا أردتَ أنْ أقول ؟ في قصيدةٍ معينةٍ ، فإنني أجيبُ بأني لمْ أرد أن أقولَ شيئاً ، بلْ أردتُ أنْ أفعلَ شيئاً"- الرؤية الإبداعية – ص32.

والشاعرُ العراقي الكبيرُ حميد سعيد قالَ شيئاً وفعلَ شيئاً في الوقتِ نفسهِ ..!!

*" من أوراق الموريسكي" – شعر – حميد سعيد – دار دجلة / الأردن – عمان 2014

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

أطفال الگاردينيا

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1428 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- قصة حقيقية:دخل محمد علي مطعمًا مخصصًا للبيض فقط عام ١٩٧٤، وما فعله بعد ذلك غيّر حياة صاحبه إلى الأبد

- وداعاً لانخفاض البطارية .. ميزات خفية في هاتفك تجعله يعمل طوال اليوم دون شحن

- لماذا تحدث ترامب عن ملابس ميلانيا الداخلية؟ !!

- رسالتان عربية وغربية «قلبتا الموازين» في العراق

- عمرها ٢٠ ألف عام.. ماذا وجد العلماء داخل كهف فرنسي؟

- تنازلات في غزة مقابل ضرب طهران .. كشف معالم "الصفقة المحتملة" بين نتنياهو وترامب

- بحث بشأن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية وتجارب عربية

- تصريحات علمالهدی المحذوفة: وفاة رئیسی لم تكن حادثًا بل اغتيالًا

تابعونا على الفيس بوك