سنوات صدام مذكرات بقلم المترجم الخاص سامان عبدالمجيد ـ الحلقة الرابعة

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 20 شباط/فبراير 2014 20:57

سنــوات صــدام مذكرات بقلم المترجم الخاص سامان عبد المجيد ـ الحلقة الرابعة...

هوس مطلق بالأمن والسلامة، أمن صدام عالم مغلق يقوم على التدقيق والمراقبة المستمرين..

خلال خمسة عشر عاماً لم أدخل مكتب صدام حسين سوى مرة واحدة. كان ذلك العام 1987 أثناء مهمتي الأولى بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس التشادي حسن صبري*.

لقد أدهشني الديكور المفرط في بساطته، حيث لا تلفزيون وقليل من الملفات المعلقة، فهل كان صدّام لا يدخل هذا المكتب إلا للعمل ليس إلا؟ لقد كان هذا المكتب أكثر ازدحاماً من مكتب عبد حمود سكرتيره الخاص، لكن نشاط صدّام ظل دوماً سرّاً خفياً.

ففي التسعينات كانت الصحافة العالمية قد تحدثت عن إصابته بأحد السرطانات لكننا لم نلحظ أي خلل في جدول زمنه، بل ولقد ضحكنا كثيراً حين أعلنت إذاعة «البي بي سي» عام 2000 أنه كان على مشارف الموت. فليلة هذا الإعلان ، كنا قد رأيناه في كامل صحته! غير أنني، بالنظر للسرية التي كانت تحيط به، لا يسعني الجزم بأنه لم يكن مريضاً، لكننا لم نلمس فيه أي عرض من أعراض المرض.

في الحقيقة كان الرئيس يتمتع بطاقة كبيرة في العمل. فقد كان يسهر لساعات متأخرة من الليل، ففي كثير من الأحيان كان موظف الدوام في المكتب الصحافي يدعوني للالتحاق بالمكتب في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً لمراجعة البريد. وكان البريد بعد أن نرسله إلى الديوان يعود إلينا في حدود الساعة الواحدة أو الثانية صباحاً، مع التصحيحات الخطية لصدام ومرفقة بعبارة: «يرسل إلى المرسل إليه» وفي حالات الاستعجال كانت هذه الرحلة المكوكية بيننا وبين الرئيس تستمر لساعات جد متأخرة من الليل.

حدث ذلك مثلاً في خريف عام 2002 عندما أرسل صدّام حسين رسالة إلى قادة الدول العربية موضحاً لهم موقفه إزاء مشروعات الغزو الأميركية. فقد شرح لهم أن العراق كان قد قبل للتو بعودة مفتشي في نزع الأسلحة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، وقد واصل الأميركيون على الرغم من ذلك تهديداتهم. ولذلك فقد دعت تلك الرسالة البلدان العربية إلى مساندة بغداد، ملتمسة منها ممارسة الضغط على الأميركيين لتفادي العدوان الذي أراده جورج بوش ضد العراق.

وصلتنا الرسالة الخطية وعليها ملاحظة «عاجل»، وقد عادت إليه مطبوعة بعد ساعتين، ثم عادت إلينا ثانية في حدود الساعة الثامنة مساء مرفقة بإضافات عديدة. فقد كان صدام متعوداً على مراجعة نصوصه وخطبه مراجعة مستفيضة. وقد أرسلنا إليه الرسالة بعد التعديلات الجديدة في حدود الساعة العاشرة ليلاً، حملها إليه أحد حراسه الذي كان ينتظر في المكتب.

وأمكنني في الأخير أن أعود إلى البيت في حدود منتصف الليل، لكني فوجئت بمكالمة ما لبثت أن دعتني للعودة إلى القصر، وحين وصلت وجدت علي عبدالله غارقاً في العمل يُرافقه ناسخان، فقد أدخل الرئيس تعديلاته النهائية على النص، مع الأمر بإرسال البريد بعد تصويره بأسرع ما يمكن، إلى الأعضاء الثمانية عشر في القيادة الإقليمية للبعث، وقد كان صدام ينتظر تعليقاتهم عليها قبل منتصف اليوم التالي.

لقد عملنا في تلك الليلة حتى الفجر. وقد جاءت الردود على تلك الرسالة عند منتصف النهار بالضبط، وقد تأخر ردّان أو ثلاثة عن تلبية النداء، لأن المرسل اليهم كانوا خارج بغداد، لكنّ صدّام لم يكلف نفسه البحث عن اسباب تغيبهم، وقد أرسل إلينا نسخته النهائية في حدود الساعة الخامسة عصراً، طالباً منا إرسالها إلى قادة الدول العربية ونشرها وترجمتها إلى الانجليزية - مع ظهور الانترنت صرنا ندرج على موقع الديوان مجموع خطب الرئيس ورسائله بالعربية والانجليزية معاً - اجمالاً استمرت الرحلة المكوكية بيننا وبين الرئيس أكثر قليلاً من أربع وعشرين ساعة.

ملاحظات نقدية للرئيس

كان صدام دكتاتوراً، لكنه كما يثبته هذا المثال، لم يكن يتخذ قراراته بمفرده. لقد جهل الكثيرون هذا الجانب من ممارسته للسلطة. فلم يكن يحرّر أي خطاب مهم من دون عرض محتواه على أعضاء القيادة. فعلى هذا النحو، في خمس مناسبات أو ست - كما حدث يوم 6 يناير، يوم ذكرى انشاء الجيش أو 16 يوليو يوم الاحتفال بذكرى الثورة البعثية - كان صدام يرسل إليهم النسخة النهائية من الخطاب، لكن أغلبية الأعضاء كانوا لا يخاطرون بأي تعليق، فيكتفون بإجابات تمدح وتثني على الصيغ «المستنيرة» و«الرائعة» للخطب ، التي، في رأيهم، ستظل خالدة في تاريخ العراق.

كان طارق عزيز وهُدى عمّاش، المرأة الوحيدة التي تقلدت مقاليد القيادة القطرية للبعث العام 2001، الوحيدين القادرين على إبداء ملاحظاتهما النقدية، فقد كان عزيز، في غالب الأحيان، يضيف ملاحظات فنية حول السياسة الخارجية. ففي العام 2001 مثلاً وبينما كان الرئيس ينتقد البلدان الأوروبية المنحازة للولايات المتحدة.

أضاف طارق عزيز على هامش النص «إنني اقترح عليكم أن لا تذكروا فرنسا لأننا نعمل في الوقت الحالي على بعث الدفء في علاقاتنا مع باريس». وقد أخذ صدّام بهذه الملاحظات في خطابه واستثنى فرنسا من ذلك النقد، أما ملاحظات هُدى عمّاش، على العكس، فقد كانت أكثر جرأة بل وتلامس أحياناً حدود الوقاحة، فقد كانت ترسل إليه احياناً ثلاث أو أربع صفحات من النقد.

فقد حرّرت ذات مرة ملاحظاتها على خطاب لصدام ادّعى فيه أن العراق كان قبل وصول البعث إلى الحكم عام 1968 بلداً من الصعاليك، فالعراق الحديث في رأيه قد ولد مع البعث. وعلى هذا الإدعاء ردّت هُدى عمّاش بالقول بأن ذلك قد يسيء إلى بعض الأشخاص ويجرحهم، وقالت للرئيس: «إنني اقترح عليكم إلغاء هذا المقطع من خطابكم»، لقد قالت ذلك بصراحة نادرة، لكن مع الأسف - لأنها كانت محقة فيما قالت - لم يأخذ صدام باقتراحها.

وبشكل عام كان صدّام يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المرتبطة بالعلاقات الخارجية وليس المرتبطة منها بوضعيتنا الداخلية. لكن لماذا كانت هدى عماش تجرؤ على تحديه؟ فحتى وإن كانت حديثة العهد بإدارة الحزب، فلم تكن تجهل المخاطر التي كانت معرضة لها، والتي قد تصل إلى حدّ الفصل. فهذه المرأة التي كان والدها وزيراً سابقاً للدفاع، كانت ببساطة امرأة شجاعة ليس إلا.

لقد كان صدّام يردّد، في كل اجتماع، على أعضاء القيادة وعلى الوزراء، بأنه حريص على معرفة آرائهم حول هذا الموضوع أو ذاك، أو هذا القرار أو ذاك، لكنّ محدثيه لم يكونوا يوجّهون إليه سوى المدح والثناء والإطراء، فقد كانوا يخشونه ويخافون من عواقب غضبه، على الرغم من أنهم كثيراً ما كانوا يفرطون في وصف غضب الرئيس. وممّا لا شك فيه أنّ مناخ الرعب الداخلي، الذي صنعه صدّام وأشاعة، ما لبث أن خدم مصالحه، فلم يعد في النهاية محاطاً إلاّ بالممالقين المداهنين، وهو ما أساء إلى مسيرة البلاد أيما إساءة.

لا أحد كان يعرف متى يأخذ صدام إجازاته، لكننا كنا نلاحظ أنّ نشاطه كان يقل في بعض الفترات، وكنت أشير بذلك إلى صديقي علي عبدالله. فقد كان صدام يذهب إلى صيد السمك، وكان ذلك من هواياته المفضلة، أو إلى صيد الخنزير البري والغزال. وقد كان يستورد الحيوانات من الخارج ليتم إطلاقها في مزارع شاسعة بالقرب من تكريت. وكان يحبّ الإحساس بالخطر وما فيه من إثارة. فعند عودتي ذات يوم من مهمة تفتيشية على أحد القصور قال لي عبد حمود الذي كان يقوم ببعض المناورات الخطيرة على متن المروحية التي كان يقودها.. مبتسماً:

- آه لو كنت إلى جانب الرئيس عندما كنا نخرج للصيد بالمروحية! لم نكن مطمئنين على أي حال!

هوس بالأمن

كان صدّام مهووساً بأمنه وسلامته، فلم يكن يسمح لأحد بالاقتراب منه إلا لقلة قليلة من الناس. ولم يستقبل يوماً أيّاً من ضيوفه من دون مرافقة أحد حرّاسه، يسانده حارسان شرسان آخران أو ثلاثة على أهبة الاستعداد قريباً من صدّام. ومن باب الحيطة كان عبد حمود، الذي كان حارسه الخاص لفترة طويلة، يحمل السلاح هو الآخر، ونادراً ما كان الرئيس يستغني عن سلاحه، وهو عبارة عن مسدّس من نوع «براونينغ» 9 ملليمتر. ففي عشيرته كان الآباء يدرّبون أطفالهم على الرماية منذ الصغر.

وفي عامة الثاني عشر، كان مولود قصي الأول، مصطفى الذي قُتل في الهجوم الذي شنه الأميركيون على البيت الذي كان يختبئ فيه مع أخيه الأكبر، كان مولود قصي هذا يتقن استعمال بندقية الصيد.

كان حراس صدّام يمثلون جزءاً من وحدة المرافقين. وقد كان هناك نحو عشرين منهم، وكلهم من أقارب صدّام المباشرين، وكانوا يشكلون النواة الصلبة في هذه الوحدة، وكنا ندعوهم ب«الخط الأول». فقد كان يقودهم اللواء ماهر سفيان التكريتي المتهم بالخيانة. والحال أن هذا الأخير قد خلفه العقيد حبيب في شهر ديسمبر 2002، أي قبل الحرب بأربعة أشهر فقط، فلعل صدّام، الذي كان يحذر الجميع، لم يطمئن لهذا الشخص.

كان الأمن هو المصلحة الأكثر أداءً وكفاءةً في الديوان، فقد كان يُشكّل كياناً قائماً بذاته، تابعاً مباشرةً لأمن الرئيس، الذي كان يقوده قُصي بمساعدة عبد حمود. فقد كان الأمن عالماً مُغلقاً، وقد كان يقوم بعملية التدقيق والمراقبة قبل توظيف أي موظف جديد بالرئاسة، ولقد سبق وأن قلت إن الأمن كان يضع واحداً من عناصره في كل مكتب من المكاتب، إذ كان يعمل في أماكن محاطة بكامل السرية، فلا أحد كان يعرف دواليب سيره.

وقد كان الأفضل على أي حال ألاّ يعرف أحد عن سيره شيئاً، غير أنني ما لبثت أن أدركت أنّ إحدى البنايات المجاورة لبنايتنا كانت تأوي نشاطاته. فقد كان مجهزاً عند المدخل بنظام من الأشعة تحت الحمراء، تطلق إنذاراً كلما اجتاز أحدهم الممرّ المؤمَّن. وقد كان أعضاء الأمن الخاص لا يقبلون بأي زيارة، وكانوا يتكتمون على أسرار وخفايا أعدائهم وتنقلاتهم.

وخلال ثلاثة عشر عاماً من الوجود في القصر، أمكنني مع ذلك أن ألتقي بالعديد من أعضاء الأمن الخاص بصدّام. وقد كانوا قساة في تصرفاتهم، وينفّذون الأوامر بالدّقة وبالحرف. وقد حدث في عام 2002 أن جاء أحد الحراس ليسلّم في حدود الواحدة صباحاً رسالة رئاسية لسكرتير الصحافة.

في تلك الساعة كان علي عبدالله قد عاد إلى بيته وقد ناب عنه أحد الموظفين، وقد تضمنت تلك الرسالة خطاباً للرئيس ولم يكن هذا الخطاب في حاجة إلى تصحيح، وقد اقترح موظف الإنابة أن يوقع وثيقة استلام إثباتاً لوصول الرسالة، لكنّ الحارس رفض ذلك قائلاً:

- لقد أُبلغت بتسليم الرسالة إلى السكرتير الصحافي شخصياً، ولن اغادر المكان قبل أن أسلّمه الرسالة.

وردّ عليه المناوب قائلاً:

- لقد تعودت الإنابة عنه عند غيابه.

لكنّ الحارس ظل مصمّماً على رأيه، ممّا اضطر علي عبدالله إلى العودة إلى المكتب في تلك الساعة المتأخرة من الليل ليستلم تلك الرسالة العادية جدّاً. ولذا كان لأمن الرئاسة الكلمة الأخيرة في كل شيء. والحال أن الارتجال كان سارياً حتى في داخل الأمن. فقد كانت «الواسطة» متفشية في هذا الجهاز وربما أكثر ممّا كانت متفشية في مكان آخر، لا سيما وأن معظم أعضاء هذا الجهاز ينتمون لعشيرة الرئيس، أي التكريتيين.

لقد ذكرت لكم كم كان من السهل عليّ أن أدخل قنبلة إلى الديوان، لكنّ ذلك لم يكن سهلاً عليّ أنا وحدي لأنني كنت معروفاً، فالخادمات كنّ هنّ أيضاً لا يخضعن للتفتيش - في النهاية - فقد كان الحراس، بعد قدومهن بأسبوع واحدٍ، يكتفون بالتأكد من هوياتهنّ من غير تفتيش. وحتى يخلص من الروتين أعدّ الأمن فترات من الاستنفار كل ثلاثة أشهر تقريباً، ففي هذه الأوقات كان يكثّف إجراءات التفتيش الصارمة، لكن ذلك لم يكن إلا مؤقتاً.

قبل وصوله على رأس البلاد بقليل، اتخذ صدّام إجراءات جد صارمة، فلم يعد لقاؤه بالجماهير أمراً وارداً على الإطلاق. فأثناء الحرب ضد إيران، ما بين عامي 1982 و1983، بدأ رجال حزب الدعوة ينظمون عملياتهم العسكرية الأولى، فبينما كان يكفي صدّام من قبل أن يغطي رأسه بكوفية، حتى لا يتعرف عليه أحد، فقد قرّر الرئيس في الأخير أن يصرف النظر عن الالتحام بالجمهور.

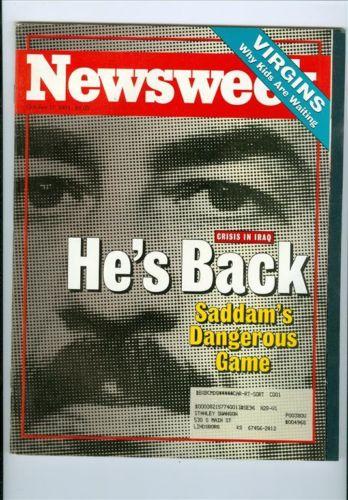

وقد عملت حرب الخليج العام 1991 والتهديدات الأميركية ضد شخصه على تعزيز «تحصّنه» الذي اتخذ أبعاداً لا يصدقها العقل، ففي منتصف التسعينات قدم إلى بغداد فريق من مجلة «نيوزويك» ليصوّر الرئيس لغلاف المجلة، لكن مصالح الأمن رفضت للفريق ذلك التصوير رفضاً قاطعاً:

- إننا نملك آلاف الصور تحت تصرفكم، اختاروا منها ما يناسبكم، ومصوركم لا يمكن أن يقترب من الرئيس.

الرجل غير المرئي

لقد كانت لمصالح الأمن بالتأكيد مبّرراتها في أن تكون حذرة متحرزة: ألم يعرض الأميركيون مكافأة مالية على كل من يلقي القبض على صدّام أو يقضي عليه؟

ناهيك عن أنّ مواقع عديدة مؤمنة وخفية كانت دوماً على استعداد لإيواء الرئيس للإقامة أو للاجتماع. ففي العام 1995 وبعد مواقف صهريه اللذين كانا في الوقت نفسه من حراسه، تغيرت المواقع الرئاسية لأنها كانت معروفة من قبل «الخونة» أو بالأحرى الخائنين، اللذين كشفا عن مكان هذه المواقع للأميركيين أثناء استجوابهما في احد البلدان.

وقد علمت شيئاً فشيئاً بالصدفة ان قاعة بالطابق الأول من بناية مجاورة لمكتبي قد أغلقت فجأة. وهكذا استخلصت أنني قد عملت لسنوات عديدة بجوار موقع رئاسي من حيث لا أدري، فلا شك أن مصالح الأمن قد هيأت مقرات رئاسية جديدة.

وقد صار صدّام، منذ أن أصبح مطارداً من الأميركيين، أكثر حركية ممّا كان دوماً. فكان كلما أوقف أقاربه والمقربون منه غيّر للتو مخابئه، فهو متعوّد على ذلك، لكن الأمر صار أصعب بعد أن صار صدّام وحيداً.

وعلى مرّ الأيام، صار الرئيس شيئاً فشيئاً رجلاً غير مرئي، ومع ذلك فقد حرص حتى النهاية على الالتقاء بالعراقيين، فالتقاليد تقضي بأن يظل التواصل مباشراً مع الشعب. فالرئيس يستقبل في مضيفه. وقد كان صدّام يقول بأن هذه اللقاءات لا غنى له عنها حتى يعرف ما يجول في أعماق عقول الناس ويطلع على حاجاتهم، فقد كان يعتبر نفسه كخليفة جديدة، فيتحدث عن التاريخ كثيراً، مركزاً على قرون أوروبا الغارقة في الظلمات، في الوقت الذي كانت فيه بغداد في أوج مجدها وعظمتها.

يومياً، ولغاية شهر يناير 2003، كان صدّام يستقبل ممثلين عن جميع شرائح المجتمع بمعدل ستين شخصاً كل يوم. كان اللقاء يبدأ في السادسة صباحاً وينتهي عند الثامنة. كان ضيوفه يدخلون إليه في جماعات من أربعة أشخاص فيتحاور كل واحد معه لبعض اللحظات، وعند خروج هذا الشخص كان يُسلَّم له ظرفاً به مبلغ من المال.

في بداية رئاسته، كان الناس يلتقون به بحرية ليطلبوا منه خدمة أو مساعدة، ثم بعد ذلك صارت طلبات الاستقبال تُرسل إلى مكتب خاص (مكتب المخابرات) لينظر في الملفات ويبت فيها. وهكذا صارت العملية أشبه باليانصيب: أنت تكتب و«إن شاء الله» يستقبلك الرئيس!

فضلاً عن أن مدة المقابلة قد قُلّصت أيضاً. وأخيراً، وخلال الشهور الستة الأخيرة، كان صدّام قد أشار إلى أن الذين كان لهم الشرف بلقائه من قبل لا يحق لهم في أن يقابلوه من جديد، فقد كان البعض بالفعل يلتمسون مقابلته للمرة الثالثة أو الرابعة.

لم تكن هذه المقابلات فرصة للتعبير عن الرأي حول النظام، فقد كان الضيوف يأتون طلباً لخدمة أو مساعدة، فقد جاء أحد الزملاء كان قد أقيل من منصبه في الثمانينات لمقابلة الرئيس ليطلب العودة إلى منصبه مقدّما يمين الولاء. وبعد أن أقرّ صدّام بأن الفصل كان تعسفاً في حقه أعادهُ إلى وظيفته.

وكانت بعض الشكاوى مرفوضة رفضاً باتاً، وهي الشكاوى المتعلقة بطلب السكن في بغداد، فقد نصّ القانون على أنّ مَنْ لم يكن يقيم في العاصمة منذ العام 1977 لا حقّ له في امتلاك بيت أو شقة فيها. وقد كان الكثير من العراقيين يأتون لصدّام تجاوزاً للمحظور، لكن صدّام كان عنيداً لا يثنيه عن قراره أي استعطاف:

- القانون هو القانون!

وخلال الشهرين الأخيرين، اللذين سبقا الحرب، لم يستقبل صدّام سوى العسكريين بمعدل مئتين كل يوم. وكان هذا اللقاء فرصة لرفع معنويات الفرق ولاستعراض إعداداتهم العسكرية. وقد بدأ بالقيادات العليا ثم انتقل تدريجياً إلى ضباط المحافظات، كان يعطيهم الكلمة ويسألهم عن أوضاع وحداتهم والمشكلات التي تواجههم، لكنّ أصحاب الرتب العليا كانوا يحبذون اللغة الرسمية، فكان أكثرهم جرأة لا يطلب من الرئيس أكثر من بضع سيارات «البيكاب» الإضافية، وقد كانوا يرددون:

- كل شيء على ما يرام.. والمعنويات عالية جداً.. ونحن على استعداد للمعركة!

كان قُصي، الابن الأصغر للرئيس، يحضر كل هذه الاجتماعات مع احتفاظه بالصمت الكامل. وقد سرت إشاعةٌ مفادها أنّ قُصي كان يُعاني من مشاكل في التعبير والنطق، أما عُدي فلم يكن يُسمح له بحضور هذه اللقاءات إلا في حال حضور ميليشياته إلى الرئيس مع قائدها فاتح الراوي، وهو قائد سابق لأركان الحرب. وقد وقع بعد ذلك في أسر الأميركيين، أما جيش القدس فلم يحظ بلقاء الرئيس لضيق الوقت.

هذه اللقاءات التي كانت تُبثّ على التلفزيون لم تكن تروق للعراقيين ولا تؤثر فيهم. فبينما كان صدّام يسأل أحد الضباط، كان هذا الأخير يجيبه بلهجة رسمية مفخّمة:

- إنّ جنودي يشعرون بالحزن لذهابهم في إجازات؛ لأنهم في ديارهم لا ينعمون بالطعام الذي يتناولونه في الثكنة، ففي فَيْلَقِي يأكل الجميع كل يوم اللحم والخضار والفواكه بينما في بيوتهم لا يشبعون!

آه لو يعلم الناس كم يجوع هؤلاء الجنود وهم لا يأكلون سوى القليل من الخبز والبصل! أكثر من ذلك أضاف هذا الضابط أن كل عسكري يحمل ملابس داخلية يوفرها له الجيش، والحقيقة أنّ الجنود العراقيين كانوا أشبه بالمتشردين!

وكثيراً تساءلت ما الذي يدعو صدّام لهذه الكوميدما، هل كان الرئيس في حاجة إلى مثل هذه المجالس الدنيئة حتى يصون عظمته؟ هل كان ينخدع بهذه الأكاذيب الفظة؟ لم يكن صدّام يجهل شيئاً ممّا كان يحدث في بلاده، كان يدرك أنّ محدّثيه كانوا يكذبون عليه وبأن الجيش كان يدبّر المؤامرات ضده. كان خليقاً به خارج تصوير الكاميرات أن يأمر زوّاره بقول الحقيقة.

لكنه لم يفعل ذلك قط، ولذلك لم يجرؤ أي ضابط على التعبير عن أي نقد.

للراغبين الأطلاع على الحلقة الثالثة:

http://www.algardenia.com/fereboaliraq/8739-2014-02-06-12-32-35.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

937 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- مسلسل_عمر - الحلقة الخامسة

- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين

- رابطة النخب التربوية والاجتماعية في بغداد، تقيم أمسية احتفاء بالأديب لطيف عبد سالم، وإشهار وتوقيع كتابه (هوادج الحب)

- فيديو - استراحة قصيرة مع لوريل و هاردي /١

- رمضان في أزقة بغداد .. تقليد تبادل الأطباق يتجدد بروح عصرية

- هل وصلت الاستعدادات الامريكية للحرب مرحلة اللاعودة؟ وهل بإمكان إيران اللجوء الى الخيار الشيطاني لتفاديها؟

- برنامج الامثال البغدادية .. الموسم الثالث مثلنا لليوم(الصبر مفتاح الفرج)

- فيديو - سوق الأعظمية في رمضان

تابعونا على الفيس بوك