ذكريات طريفة عن الراحل عبد الرحمن عارف من كتاب دولة الإذاعة

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 حزيران/يونيو 2017 09:53

ذكريات طريفة عن الراحل عبد الرحمن عارف من كتاب دولة الإذاعة..

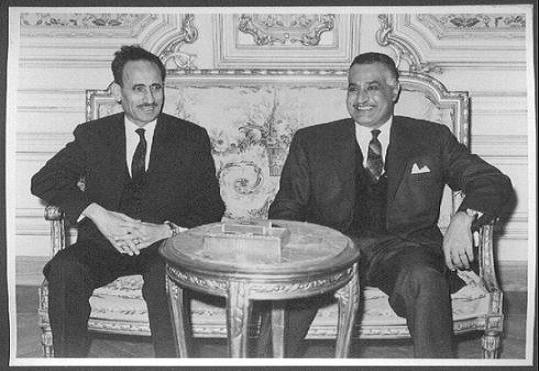

مع الرئيس

في شتاء 1967 تلقيت أمرا بالسفر إلى تركيا ضمن الوفد الكبير الذي سيرافق رئيس الجمهورية عبد الرحمن محمد عارف.

ومن حسن حظي أن يكون رفيقي في تلك الرحلة مصور سينمائي طيب وهادئ وغير مشاكس ولا لئيم، اسمه وجيه أحمد طه. وصلت الطائرة بعد الظهر بقليل، وخرج الرئيس من مطار أنقرة ليفاجأ بأمواج بشرية لا حدود لها على جانبي الطريق إلى دار الضيافة حيث حل ضيفاً معززاً مكرماً على حكومة تركيا وشعبها. أما نحن فقد تم نقلنا إلى فندق هلتون أنقرة وأعطي كل منا مفتاح غرفته. وقبل صعودنا إلى الغرف تم تبليغنا بضرورة التواجد في دار الضيافة في تمام الساعة السابعة مساءً للاستماع إلى توجيهات السيد الرئيس حول الزيارة.

تسلمت مفتاح غرفتي، وكنت أظن أنها لن تكون أكثر من غرفة في فندق. لكنني صعقت. غرفة استقبال ومكتب وغرفة نوم وحمام وحمام آخر وتلفون في غرفة النوم وآخر في الاستقبال وثالث في الحمام. كان وجيه يضحك من دهشتي ويشرح لي مع ضحكاته الساخرة كيف ذاق طعم هذا العز الحضاري قبل ذلك بكثير بحكم سفراته العديدة السابقة مع الرؤساء والوزراء.

أردت أن أغتسل وأتأنق لمقابلة السيد الرئيس. دخلت الحمام. وفشلت محاولاتي كلها في الوصول إلى فك لغز تشغيل التكنولوجيا الحديثة. لم أستطع أن أخلط الماء الحار بالبارد لأحصل على الماء الفاتر. ولأن الهاتف كان في متناول يدي في الحمام فقد طلبت وجيه أناشده النجدة. أرشدني بعناية، ثم سارت الأمور على أحسن ما يرام وتمكنت من الاستمتاع بحمام لم أعرف مثيله من قبل. ولأنني تأخرت قليلا فقد هبطت مسرعاً، وكانت الساعة السابعة إلا دقائق، وأخذتني سيارة تشريفات مسرعة جداً من الفندق إلى دار الضيافة التي تبعد خمسة كيلومترات بأقل من عشر دقائق. عند دخولي القاعة كان الرئيس يتبادل الحديث الهامس مع إبراهيم فيصل الأنصاري رئيس أركان الجيش.

وكان إلى يمينه وزير الخارجية الدكتور عدنان الباجه جي، وإلى يساره العميد عبد الكريم التكريتي آمر معسكر الوشاش في بغداد. وهذا العميد، كما عرفت فيما بعد، لم يكن له دور في الوفد سوى كونه صديقاً حميماً للرئيس من أيام الدراسة في الكلية العسكرية، يرتاح إليه ويلعب معه طاولة الزهر ويغلبه.

المهم دخلت، وبصمت وهدوء أخذت مكاني على يسار زميلي وجيه في آخر كرسي على يمين طاولة كبيرة وطويلة وأنيقة وفخمة جداً للاجتماعات. كان الجميع صامتين، في انتظار أن ينطق السيد الرئيس. همست في أذن وجيه شاكراً له خدماته في تشغيل تكنولوجيا الحمام، وأعربت عن دهشتي ومتعتي بالجناح وبالحمام، وحدثته عن (ليفة) الاستحمام الناعمة المدهشة. فالتفت إلي وقال لي بهمس أيضا: شيء جيد أنك تذكرت ليفة الحمام وجئت بها معك من بغداد. قلت: لا، إن الأتراك فكروا بكل شيء حتى بـ (الليفة).

عاد وسألني، بهمس أيضا، أي ليفة؟..

قلت الكيس البني الموضوع على جانب الرف الأيمن في الحمام.

فبادرني قائلا: هذا كيس لمسح الأحذية وليس ليفة حمام!!.

وغص بضحكة حاول كتمها بجهد جهيد لكنه لم يستطع أن يمنعها عن الانفلات بقوة كالصاعقة. ثم بلع صوته بسرعة من الخوف.

رفع الرئيس رأسه بشيء من الغضب والاستغراب:

ما الحكاية؟ ثم ساد صمت.

عاد فسأل بعصبية أكبر هذه المرة: ما الحكاية؟ ..

وهنا وجدت أن علي التدخل والاعتذار نيابة عن زميلي. قلت:

عفوا سيادة الرئيس كنت أخبر زميلي بمشكلة حدثت لي في الحمام، فضحك من سذاجتي ولم يتمالك نفسه من الضحك. وأضفت: وأنا أعتذر عن نفسي وعن زميلي يا سيادة الرئيس. قال: أي مشكلة؟ قلت: هل تأذن لي بروايتها؟ قال: تفضل. وأخبرته بحكاية (الليفة) باختصار، وحين وصلت إلى موضوع (كيس الأحذية) الذي ظننته ليفة حمام ضحك الرئيس ضحكة مفاجئة قوية أخرجت شيئا من أنفه راح يمسحه بمنديل وهو يضحك ويقول:

لعنك الله.. لعنك الله. ثم مرت العاصفة بسلام.

لم أكن أدري أن تلك النكتة العابرة ستفتح لي قلب السيد الرئيس، وسوف يستمر في طلب ضمي إلى كل وفد يرافقه في سفراته القادمة كلها.

الأتيكيت الدبلوماسي.. مشكلة

لأنني كنت مستجداً في السفر الرسمي، ولا أعرف تقاليد (الإيتيكيت) الدبلوماسي، فقد طمعت بسيارة التشريفات الفارهة جداً المعطاة للعميد عبد الكريم التكريتي، ورحت أفكر في السطو عليها، متشجعاً بسذاجته وطيبته واستعداده لتصديق أي شيء. فسيارته المرقمة (4 تشريفات) كانت تعني أن من يستقلها عضو مهم في الوفد يستحق من الشرطة توقيف المرور المدني ليمر. أما سيارتنا (وجيه وأنا)، والتي كانت تحمل رقم (12 تشريفات)، فلا قيمة لها في الشارع وليس لها وهج. فاتحت زميلي وجيه فارتجف من الخوف. قلت له إنك جبان، لذلك فسوف أقوم بالعملية وأتحمل مسؤوليتها وحدي.

عاد الوفد بعد ظهر أحد الأيام من جولة طويلة. دخل العميد متعبا. سلمت عليه وقابلني كعادته بلطفه الجم. قلت له على الفور (شاكيا): أظن يا سيادة العميد أن خطأ كبيراً وقع في توزيع السيارات. فقد أعطتنا الخارجية التركية سيارة بعيدة جداً عن السيد الرئيس، رغم أن طبيعة عملنا تقتضي أن نكون أقرب أعضاء الوفد إلى سيادته. قال: نعم، أوافقك. ثم أردف (متطوعا): هل تفي سيارتي بالغرض وتسهل عملكم؟ قلت: طبعاً وبكل تأكيد. قال: خذوها إذن. لم أتردد وطلبت منه أن يكمل معروفه ويبلغ هو بنفسه مسؤول التشريفات التركي بذلك التغيير. وفعلا فعل، وتسلمت السيارة (تشريفات) مع مرافق ومترجم ما زلت أذكر ثقل دمه وقلة ذوقه إلى اليوم.

وبعد أقل من ربع ساعة كنا نمخر بها شوارع أنقرة شارعاً شارعاً، من الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم وحتى ساعات الليل المتأخرة، مستمتعين بتحيات شرطة المرور واهتمام الناس وتحياتهم. وسهرنا في عدد من الملاهي الليلية، وختمناها بحفلة أحياها المطرب التركي الشهير زكي موران.

وفي صباح اليوم التالي كانت التعليمات تقول إن السيد الرئيس سيقوم بزيارة لمعسكر هام في ضواحي العاصمة. وفي الموعد كنا داخل سياراتنا في انتظار قدوم السيد الرئيس وانطلاق موكبه المهيب. دقائق وتحرك الموكب. سيارة الرئيس في المقدمة والعلمان العراقي والتركي يرفرفان على جانبيها، ثم سيارة المرافقين فسيارة رئيس أركان الجيش وبعدها مباشرة سيارتنا (4 تشريفات). أما العميد فقد استقل السيارة ما قبل الأخيرة في تسلسل الموكب (12 تشريفات). ومر كل شيء بسلام. إلى أن استدار الموكب في منعطف طويل. فأصبح من السهل أن يرى السيد الرئيس سيارات الموكب التي تلي سيارته. وفجأة توقف الموكب. وجاء المرافق الأقدم راكضاً نحونا وقال لي: كلم السيد الرئيس. تقدمت من سيادته وحييته باحترام. قال: ابني إبراهيم، من أعطاك هذه السيارة؟ قلت: العميد نفسه، وقد أرادنا أن نكون قريبين من سيادتكم، لئلا تضيع علينا أية تفاصيل في المراسم. قال: لا، عيب، هذي أمور اتفقنا عليها من بغداد. اذهب وأعد العميد إلى سيارته. ركضت بسرعة إلى العميد ورجوته أن يتكرم باستعادة سيارته، فرفض بشمم، وقال: لا يمكن ذلك، إن عملكم أهم من كل شيء. ومرت الدقائق الثقيلة، أنا ألح في الرجاء وهو يلح في الرفض ويصر. لم أتمكن من إقناعه وحمله على ترك سيارتنا والعودة إلى سيارته إلا بمشقة.

وبعد جولة مضنية قام بها الرئيس في الموقع، حان وقت الغداء ودخل الرئيس قاعة تشريفات كبيرة في المعسكر، ومن ورائه أعضاء وفده والمرافقون من الأتراك. تذكر موضوع السيارة، فدعاني المرافق الأقدم إلى حضرة الرئيس، وكان العميد عبد الكريم إلى جانبه. سألني وهو يبتسم: هل يمكن أن تخبرني بالعذر الذي تمكنت به من خداع العميد والسطو على سيارته؟ فأخبرته بالحقيقة كلها، وكلاهما غارقان في ضحك طويل.

معلم أولاد الرئيس مديراً عاماً

ذات صباح تلقيت مكالمة هاتفية من شخص لا أعرفه، قال إنه مدير ثانوية نموذجية ويريد أن يراني لأمر هام جدا. والتقينا في إحدى مقاهي الصالحية القريبة من الإذاعة. قال إنه يتولى تدريس أحد أبناء السيد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف، وإن الرئيس أراد أن يكرمه ويكافئه على حسن تعليمه لأولاده فاختاره وعرض عليه أن يتولى منصب المدير العام للإذاعة والتلفزيون. ولأنه يسمع عني ويراني على التلفزيون فقد اختارني ليعرف مني أسرار هذه المؤسسة، ويطلب مني أن أعد له قائمة بأسماء الموظفين الجيدين وأخرى بغير الجيدين، فهو لا ينوي تمشية الأمور كما يفعل المدراء الفاشلون. وحدثني عن خطته الحازمة. سيقلل الغناء إلى أقصى حد ممكن، ولن يبقي منه سوى الغناء الوطني، وسيلغي برامج ويستحدث برامج، مستعيناً بزملاء له من المدرسين المربين الأفاضل. كان من عائلة (الآلوسي) الشهيرة في العراق، ولا أريد أن أذكر اسمه. لكنه، لو تيسر له أن يقرأ هذه الحكاية، سيعرف نفسه وسيلعنني ألف مرة.

المهم وعدته خيراً، وافترقنا، وهو يوصي ويلح في الوصية بأن يظل هذا الأمر سراً بيننا إلى أن يصدر الأمر الوزاري اللازم.

في طريق عودتي إلى الإذاعة رحت أستعيد هذه الحكاية المضحكة. ترى هل تستحق هذه المؤسسة الرقيقة اللطيفة مديراً عاماً سخيفاً ورقيعاً وغبياً من هذا النوع؟ وعجبت من السيد الرئيس كيف يدخل مزاجه واحد سخيف وسطحي وبارد مثل هذا المدير؟

واتخذت قراري. لا بد أن أنسف الجسر، ليس بينه وبين الإذاعة وحسب، بل بينه وبين منطقة (الصالحية) كلها. فتوجهت فوراً إلى كافتيريا الإذاعة، وأنا أعلم أن (أصحاب الخط الجميل) لن يتأخروا في كتابة تقرير عاجل حول الموضوع، وسيرفعونه إلى مديرية الأمن العام أو غيرها وقد يصل إلى الرئيس نفسه. جلست مع بعض الزملاء والزميلات ورحت أجهر بالخبر، راجياً منهم حفظه والتكتم عليه. وأنا أعلم أن طلب الكتمان من تلك المجموعة هو المستحيل بعينه. لم تمض غير ساعات قليلة حتى نودي علي للرد على مكالمة هاتفية في مكتب المدير العام العميد خالد رشيد الشيخلي. وحين دخلت تفضل العميد فأعطاني رقماً هاتفياً وقال لي: عليك أن تكلم صاحب هذا الرقم على الفور. وفعلا أدرت الرقم فإذا بي مع السيد الرئيس بلحمه وشحمه. قلت: تفضلوا سيادة الرئيس. قال: من؟ قلت أنا فلان يا سيادة الرئيس. قال من هذا الذي تروج له ليكون مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون؟ قلت: (فلان) الآلوسي، قال: من قال ذلك؟ قلت: هو بنفسه. وقصصت على الرئيس كيف طلبني وقابلته، والحديث الذي دار بيننا. وركزت على قوله إنه المعلم الشخصي لأولاده. هنا غضب الرئيس وقال لي: اسمع، إذا اتصل بك مرة ثانية فقل له (كُل .....) قلت: أمرك سيادة الرئيس.

زين يابا زين

أثناء حرب حزيران/ يونيو 1967، كان العميد خالد رشيد الشيخلي ما يزال هو نفسه المدير العام للإذاعة والتلفزيون. وبسبب قلة خبرته في هذا المجال، وبفعل ظروف الحرب وما تحمله من طوارئ متلاحقة في الأخبار والبيانات والتصريحات والبرامج السياسية العديدة التي أضافت إليه هموماً جديدة ومخاوف إضافية، فقد تصرف بذكاء. وزع مهامه على عدد من العاملين الذين يتوسم فيهم الخبرة والأمانة. كنت يومها رئيساً لمذيعي الإذاعة والتلفزيون، فكان نصيبي من الصلاحيات هو مراقبة وإجازة جميع ما يرد من برقيات وبيانات وأخبار، إضافة إلى عملي الأساسي في توزيع العمل على المذيعين، وقراءة المواد المهمة، وخاصة بيانات القصر والأوامر والتوجيهات والتصريحات التي تصدر عن القيادة.

وجرت العادة، في ظروف الحرب، أن نربط الإذاعة بالتلفزيون ونوحّد البث فيما يخص الأخبار المهمة جداً والبيانات الرسمية. وقد تعود العراقيون على توقع بيان هام أو خبر هام لمجرد أن يروني على الشاشة أو يسمعوني بالراديو. ومرت الأيام الأربعة ولياليها بكل ما ذقناه فيها من قلق وحماس وسهر وقلة نوم. نواصل البث أربعاً وعشرين ساعة دون توقف. نتناوب النوم في غرفة المذيعين على الأرض المفروشة بسجادة قديمة مثقبة وغير نظيفة. سليم المعروف، عبد اللطيف السعدون، حسين حافظ، طارق حسين، بهجت عبد الواحد، غازي فيصل، عبد الكريم الجبوري وغيرهم.

وكان الرائد أحمد أبو الجبن مبعوثاً إلينا من الاستخبارات العسكرية ومداوماً معنا مثل أي واحد منا، يفحص الأخبار فقط من الناحية الأمنية والعسكرية. كان يجلس إلى جانبي في أستوديو البث ذات يوم. وبينما أنا منشغل بقراءة بيانات عسكرية، كان هو منشغلاً أيضاً، يقرأ ويجيز ويناولني لكي أذيع. لكنه وعلى غير العادة أمسك بورقة بيضاء وراح يكتب، ثم ناولني الورقة وأشار علي بإذاعة ما كتبه، فأذعت:

"أفادت القيادة العسكرية العراقية بما يلي: قامت طائراتنا بقصف مدينة كذا.. في فلسطين المحتلة، وأوقعت خسائر كذا.. وكذا، ثم عادت إلى قواعدها سالمة".

وحين انتهيت من القراءة بدأنا نذيع موسيقى عسكرية بعد أن أقفلت الميكروفون. قلت له: إن هذا خبر جيد، من أين جئت به؟

قال: من عندي، دعما للمعنويات.

وخرجنا من الأستوديو لنستريح قليلا. بعد أقل من ربع ساعة أذاعت (صوت العرب) من القاهرة تقول: إليكم ما يلي: أذاع راديو بغداد ما يلي: أفادت القيادة العسكرية العراقية بما يلي: قامت طائراتنا.. إلى آخر الخبر الذي صاغه أبو الجبن دعما للمعنويات.

طبعاً لو كنا نطابق ما نذيعه نحن من أخبار أو ما نسمعه من الإذاعات الأخرى، على خارطة الواقع، لكنا حررنا فلسطين أكثر من مرة.

لكننا وبعد أيام من الخوف والقلق والعذاب وسهر الليالي، أذعنا أن الرئيس عبد الناصر قبل بوقف إطلاق النار. ثم اكتشفنا أننا فقدنا سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس ومساحة من جنوب لبنان. أما نحن كعراقيين، فقد كانت لنا قطعات عسكرية وقوات جوية في مصر وسوريا والأردن – على ما أذكر. وعليه يصبح قبول السوريين والأردنيين بوقف إطلاق النار أمراً ملزماً للعراق.

هاج الدم في عروقي بعد أن سمعت الخبر. فبعد كل الدمار والضياع والدماء نقبل بالهزيمة وبصورة علنية وبشكل رسمي. كتبت ما يشبه التعليق أرفض فيه – باسم الجماهير العربية الصامدة في كل شبر من الوطن العربي – قرار وقف إطلاق النار، وأهاجم القيادات الغبية والمتهاونة، وأطالب بمواصلة القتال إلى ما لا نهاية، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى. كان شيئاً من كلام أيام زمان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. دخلت أستوديو التلفزيون واتخذت مكاني في مواجهة الكاميرات وقلت للفنيين: يا الله يا شباب على الهواء. وانطلق صوتي عبر الإذاعة والتلفزيون معا.

لم أكن أعلم أن وكالات الأنباء كانت تترقب ما نذيعه وتتصيد مني ما عودتها عليه من بيانات مهمة وأخبار. فراحت برقيات الوكالات تتلاحق: (العراق يرفض وقف إطلاق النار).

(متحدث رسمي عراقي يعلن عدم القبول بما وافق عليه عبد الناصر).

كنت في مكتبي في قسم المذيعين حين طلبني العميد، وبلهجة الآمر العسكري قال: تفضل إلى مكتبي. دخلت. قال انتظر، عندما يرن هذا الهاتف ارفع أنت سماعته وكلم المتحدث.

لم يطل انتظاري. رن الهاتف، رفعت السماعة: نعم تفضلوا الإذاعة والتلفزيون. وجاءني صوته. إنه هو السيد الرئيس عبد الرحمن عارف. قال:

من؟

قلت: تفضل يا سيادة الرئيس.

قال: من؟ قلت

: أنا إبراهيم الزبيدي.

قال: إبراهيم، خذ سيارة وتعال إلى القصر فورا.

قلت: أمرك سيادة الرئيس.

قال: اسألني لماذا؟

قلت: لماذا يا سيادة الرئيس؟

قال: تعال صير رئيس جمهورية بدالي.

سكت لحظة، ثم قلت: سيادة الرئيس، أنا واثق من أن كلامي خارج من قلبك. فسكت هو، وسكت أنا، وساد صمت..

ثم قال: وضعتنا في موقف حرج وكبير مع الرئيس عبد الناصر. ثم سكت، وسكت أنا أيضا، وساد صمت جديد، ثم سمعته بصوت فيه ود وحنان: زين يابا زين. وأقفل سماعة التلفون.

سألني المدير العام عما حصل؟

قلت: قال: زين يابا زين. عاد وسأل: فقط؟ قلت: فقط لا غير.

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1480 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- مسلسل_عمر - الحلقة الخامسة

- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين

- رابطة النخب التربوية والاجتماعية في بغداد، تقيم أمسية احتفاء بالأديب لطيف عبد سالم، وإشهار وتوقيع كتابه (هوادج الحب)

- فيديو - استراحة قصيرة مع لوريل و هاردي /١

- رمضان في أزقة بغداد .. تقليد تبادل الأطباق يتجدد بروح عصرية

- هل وصلت الاستعدادات الامريكية للحرب مرحلة اللاعودة؟ وهل بإمكان إيران اللجوء الى الخيار الشيطاني لتفاديها؟

- برنامج الامثال البغدادية .. الموسم الثالث مثلنا لليوم(الصبر مفتاح الفرج)

- فيديو - سوق الأعظمية في رمضان

تابعونا على الفيس بوك