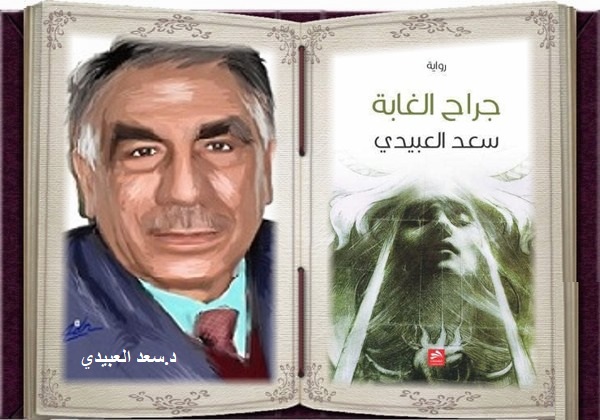

جراح الغابة - الجزء العاشر

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 11 تشرين1/أكتوير 2022 21:26

جراح الغابة: الجزء العاشر/ د.سعد العبيدي

بات الوجه المغلف بعبوس الكآبة، متمتعاً بفسح قليلة للانشراح عند التكلم عن الأسرة، أو عن مجدها القديم، توقف قليلاً كمن يفتش عن أفق جديد يمده بمزيد من الانشراح، ثم واصل كلامه عن أسرته المتحضرة، أكد أنها متحضرة، يرعاها أب حاصل على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة أدنبرة، وأم هي الأخرى دكتورة، حصلت على الاختصاص العلمي نفسه، من الجامعة ذاتها نهاية سبعينات القرن الماضي، وفيها الشقيقة الكبرى شذى، طالبة في السنة الأخيرة طب المستنصرية، والثانية " الوسطى" منی، طالبة في السنة الرابعة هندسة بغداد، أما هو الأصغر، صديق طفولة عبد الجليل في السنة الثانية كلية العلوم، لم يدرك إبان مراهقته ذاك التدهور الحاصل سريعاً في العراق بسبب الحروب والحصار، ولم يفهم تدخل المتنفذين من الحزبيين، وأقرباء الرئيس في كل شيء، حتى أضحوا يزوجون ويطلقون، يفقرون ويغنون، ولم يأت على باله أن والده الدكتور عامر، قد امتنع في حينه عن تنفيذ أمر من أحد الأقارب المتنفذين للرئيس، بإضافة عشرين درجة إلى طالبة تخصه من أجل الوصول إلى مستوى النجاح، وتسبب خوفه الشديد من عواقب الامتناع، بالتفكير الجدي في الهجرة من البلاد... تفكير كان فيه متردداً، خطوة إلى الأمام، وأخرى بنفس القدر إلى الخلف، حسمها موت زميله الدكتور باسل حديد، الأستاذ المتخصص بالاقتصاد في الجامعة المستنصرية، في اليوم ذاته ما أشعره بمزيد من التهديد.... ذلك الموت المهين لكرامة الأستاذ (جلطة قلبية) ضربته في موقف دخل فيه بما يشبه التلاسن مع أحد طلابه، الذين لا يميز أشكالهم في زحمة الطريق من كثر الهموم، عندما كان ينقله بسيارة له خاصة، اعتاد استعمالها أجرة بعد انتهاء المحاضرات، يستعين بما يأتي من دنانير تضاءلت قيمتها، ليدعم عيش أسرته المتكونة من ستة أشخاص، وفيه نكث الطالب الاتفاق، امتنع عن دفع ألف وخمسمائة دينار، أجرة نقله من الباب الشرقي إلى حي القاهرة، كأنه يتعمد إثارة مشكلة قريباً من البيت الذي يسكنه، لمّا أصر الدكتور على أخذ المبلغ كاملاً حسب الاتفاق، يتطور الجدال حداً أدار فيه الدكتور رأسه إلى الخلف، فاكتشف أن المحتج الذي يلاسنه بانفعال شدید، طالب من طلابه المشاكسين.

بصق الطالب الممسوخ بوجه أستاذه الجليل، فمسح الاستاذ رغوتها من على وجهه الحزين.

لماذا تقتلني وقد أعطيتك ما أملك؟.

لماذا تفعل هكذا، وأنت منی بمنزلة الابن؟.

أحس وهو يتهيأ للرد على تلميذه، وخزة أوجعت صدره، أشعرته بالحاجة القوية إلى الهواء، عجز عن أخذ جرعة شهيق واعطاء الزفير، وكان كلما حاول مرة أخرى، حزه الالم وقطع له الأوصال، جسمه الهزيل صار يتصبب عرقاً بارداً، وزاد الوجه اصفراراً وشحوباً، واستجاب القلب بتسارع النبض، وكأنه يريد أن يخرج من قفصه الصدري، مسك مقود سيارته الكورونا بكلتا يديه، انحنى عليه، تقيأ بقسوة، ثم غط في نوبة إغماء، سحبته الى حافات الموت، عندها ترك الطالب العاق مكانه في السيارة، منتشياً بالانتصار على أستاذه في معركة جهل موهومة.

كان المكان سالكاً للمارة، راقب أحدهم ما جرى بالصدفة، فتدخل مسرعاً لنقله بالسيارة الكورونا ذاتها إلى مستشفى مدينة الطب، ليموت فيها بنفس الليلة، موتاً لم يحسب فيه شهيد، على إثرها حسم الدكتور عامر موقفه من ترك البلاد على الفور، تكلم مع نفسه قال:

لا مجال الى البقاء، والموت كمداً على يد طالب مغرور، أو غدراً من أحد أقرباء الرئيس. فاجعة موت الصديق، سبب وجيه يضاف إلى آخر أكثر وجاهة، يتعلق بخوفه من تنفيذ التهديد، الذي مازالت كلماته، ترن نغماتها في الأذان، دفعته لأن ينهي حيرته، ويتخذ قرار الهجرة بعد عودته من دفن الزميل العزيز بمقابر الأسرة في الموصل الحدباء.

كانت سوريا المحطة الأولى لمهاجري التسعينات، وتاركي العراق، والهاربين من أجهزة النظام، وكان الدخول إليها لمن يريد تجنب عراقيل الحدود، ومكاتب المخابرات عن طريق كردستان ومعبر الخابور، سَهْلَ حصوله الدكتور أحمد، من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي المنشق عن الحزب الام، المنسق مع بعض أطراف المعارضة العراقية، الفاعلة في الساحة السورية.

فكر حال وصوله دمشق في العمل الأكاديمي بإحدى جامعاتها التي تشكو نقصاً في كثير من الاختصاصات العلمية، وجده أقرب الى المستحيل، ووجد الموافقات الأمنية، والسياسية اللازمة لتحقيقه تستغرق سنتين في أقل تقدير، فزاغ في التفكير صوب الجماهيرية الليبية العظمى، حيث العمل المضمون، والسفر المتاح لذوي الاختصاص، قصدها مسرعاً وأبقى العائلة ماكثة في سكنها بحي الصناعة بالمدينة العريقة دمشق حتى بدء الحرب عام (٢٠٠٣)، وسقوط بغداد، اندفع في ذاك اليوم الذي فجعت فيه العاصمة تاركاً التدريس في جامعة الفاتح بمدينة طرابلس، وما تبقى من رواتبه، والمستحقات كافة، عاد إلى دمشق منتصف العاشر من نيسان يوم انتهى فيه النظام، اصطحب العائلة سالكاً الطريق البري عائداً إلى بغداد التي حلم كثير من الهاربين والمهاجرين العراقيين العودة اليها، وطناً هو الأفضل، وفجراً قد اقترب من أن يكون جديد.

توقف عن الكلام لحظة، غير من وقعه قال: كم تمنيت في اللحظة التي رفع فيها عبد الجليل سيفه، وهوی به على رأس الوالد، لو بقيَّ في ليبيا، ولم يعد منها أبدا، ولم يحلم بالغد الأفضل، وكم فكرت عندما طُعنت شذى بالسكين في صدرها، لو إني تمردت على الأسرة، وحلتُ دون رجوعها إلى العراق، ونبقى معاً مشردين.

ما فائدة الندم، وما جدوى التفكير بالماضي، لم يكن أحد قادراً على ثني الوالد عن حث الخطى والاستعجال من أجل الإسهام بإعادة إعمار البلاد، هذه الخاصية التي جمعت الكثير من أولئك الحالمين، حتى ان الفوضى الحاصلة ما بعد سقوط بغداد وجدوا لحصولها مبرراً، وتأملوا السيطرة عليها في بحر أيام، كما توقعوا خروج المحتلون في القريب، وانهم سيتركون بصماتهم على بغداد، واحة للديمقراطية، وقبلة مرتقبة للعرب والمسلمين، يتغنى بها الشعراء مثلما تغنوا بها كثيراً زمن العباسيين.

بقيَّ أسبوعاً في حال انتظار عده وهو المتحمس الى العودة والعمل زمناً طويلاً، حل في آخره على بيت الأسرة بالعامرية، الدكتور خالد محمد علي زائراً، صديق هو الآخر قادم تواً من منفی قضى فيه أحدى وعشرين سنة، تلاحقه تهمة الامتناع عن التطوع في قاعدة المنصور للجيش الشعبي، إبان الحرب الخليجية الأولى مع إيران، كان الدكتور خالد في منفاه الهولندي قد اقترب من التيار الديني المعارض لنظام صدام، وأصبح من فرط نشاطه منظراً سياسياً لأحد الأحزاب، يتفاخر بأنه من صنع نفسه، وانه لم يضع قطرة خمر واحدة في فمه طوال حياته السابقة، ولا سيجارة بين شفتيه، وإنه لم يترك جمعة واحدة دون الذهاب إلى الجامع للصلاة أيام غربته الطويلة هناك.

تناول العشاء مع الأسرة سمكاً (مسگوفاً) على الطريقة التقليدية، شرب الشاي المعد على الجمر المتبقي من الموقد المسگوف، عرض ضرورة الإسهام في البناء الديمقراطي الجديد لجميع من يرغب بتسريع بزوغ الفجر الجديد، نوه الى أن الإسهامة المطلوبة سوف لن تكون في مجال التدريس، بل في مكان تقتضي الخدمة فيه، خبرة ودراية في مجال الادارة والعلوم العامة، ليكون وآخرين مستشارين معه حكوميين.

الدكتور عامر، هذا العراقي الحالم بالفجر القادم الجديد، وبإشراقة الشمس الدافئة في سماء العراق، لا يفكر بنوع الفرص، ولا يميز بينها، ولا يقبل التعطيل، وافق على الفور بعد مداولة بسيطة مع الزوجة التي أعطت موافقتها هي أيضا في الحال، فأخرج الدكتور خالد ورقة، أومئ الى الكتابة على صفحتها طلباً، ختمه بعبارة أملاها بدقة (رغبة مني المساهمة في خدمة العراق الديمقراطي الجديد)، علق بعد الانتهاء من كتابتها في أن العراق سیکسب عالماً مرموقاً، تعليق لافت للدكتور خالد عاوده ثانية قبل مغادرة البيت، أعقبه تحديد دقيق لوقت المقابلة الخاصة بقبول الترشيح، من لجنة غالبية أعضائها من الامريكان والاوربيين، سيكون موعدها بعد الغد، ومكانها القصر الجمهوري الذي يشغله الحاكم المدني للعراق بول بريمر، وطاقمه من غالبية الدول التي شاركت في الاحتلال.

حل موعد المقابلة، فوجد نفسه وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً في حال انتظار عند أحد بوابات المنطقة الخضراء، في غرفة استعلامات تجاور البناية الخاصة بوزارة التخطيط المخربة بعض اجزائها من قصف الحلفاء، أجرى موظفها العراقي اتصال بعد النظر في قائمة أسماء وضعت على مكتبه، فتلقى أمراً بإيصاله الى المكان المطلوب.

كان اليوم الأول للدوام الرسمي لافتاً، فيه الأمل بالغد الأفضل كبيراً، وفي الوظيفة التي حددت بدرجة مستشار أمل كذلك كبير للمساهمة في إعادة البناء، أما الراتب الشهري، فلم يذكره في حينه، اكتفى بالتنويه أنه يعادل ما كان يكسبه من عمله في ليبيا مدة عام، فيه يوماً مميزاً قد عمت السعادة جميع أهل الدار، وامتد الفرح الى الأولاد، وإن لم يخوضوا كعادتهم في التفاصيل، أما اليوم الثاني للدوام فقد بقيَّ مطبوعاً في الذاكرة، تأنق فيه الدكتور عامر بكامل قيافته الجديدة، ودعته الدكتورة سامرة إلى باب الدار، فرحة غطت وجهها الجميل كادت تخرجها من وسط ملابسها الأنيقة، ودعتّه شذى الابنة البكر محبوبته الوديعة، بابتسامتها المتميزة، ثم اصطحبت مني وسامر معها في سيارتها الخاصة إلى الجامعة، لمتابعة نقل دراساتهم من دمشق إلى بغداد.

مرت الأشهر الستة الأولى بهدوء، ظل طوالها الدكتور الاستاذ الجامعي معتقداً أن الشمس الدافئة ستشرق في سماء بغداد، وإن ما يحصل من فوضى وعراقيل، مؤقتة حتماً، مسائل تحصل في كل المجتمعات النامية، عند الانتقال من نظام مرکزي شمولي إلى آخر ديمقراطي، اتحادي، منفتح، وظل متمسكاً بطبعه الخروج من باب الدار بداية الصباح مبتسماً، ليعود آخر النهار متفائلاً، لكن الشهر السابع من العمل كان مختلفاً تماماً، وكانت النظرة إلى احتمالات شروق الشمس على بغداد قد تغيرت بسرعة غير متوقعة.

لقد تبدل التفاؤل المعهود إلى تشاؤم مرير مع بدايات ظهور مؤشرات الى تناحر طائفي فريد، وأخذ الصبر المعروف بالنفاد، مع بروز علامات التدافع السياسي الذاتي، لزيادة الكسب غير المشروع.

انتهى العام (٢٠٠٣)، وحل شهر شباط من السنة التالية، ليكون فيصلاً في إنهاء التفاؤل تماماً، ووأد الأمل في مهده، بات الدكتور عامر يعود كل يوم الى البيت من دوامه منزعجاً، ينتقد العمل بمصطلحات لم تكن مألوفة، يؤكد على مائدة العشاء، رغبته ترك الوظيفة الاستشارية، والتوجه إلى التدريس، قال عنها (المهنة الأشرف، لا تدافع فيها، ولا إزاحة وتدليس، وأضاف أن البلد بحاجة إلى عشرات السنين، ليحل في ربوع بغداده الفجر الجديد، وليستقيم فيه الانسان المهدم من الداخل، ويعود إلى رشده الوطني كما يفترض أن يكون!، سيطر على مزاجه ومواقف اللقاء قدراً من الوجوم، وعدم رغبة في إعادة قرار اتخذه بترك الوظيفة على مسامع الحضور، وكأنه في محاضرة بالجامعة، مؤكداً أنه لا يستطيع العمل مع شلة غالبيتها أوغاد لا يهمهم أمر البلاد، كلمات أخيرة قالها بألم قبل دخوله غرفة النوم، ليستريح من الهموم، أو ليعيشها مع نفسه قبل الاستسلام إلى النوم.

كان الانتقال من مهنة الاستشارة إلى الخدمة الجامعية سهل، عندما يكون المعني راغباً في الانتقال، وعندما يتربص لشغل مكانه شخص آخر، يحفر تحت كرسيه كل الوقت، بإبرة خياط قديم لدفعه بعيداً عن مكان الجلوس، والحلول في موقعه، براعة صارت متميزة في الحلول بدل الآخر وأخذ المكان.

في المقابل عجر للدكتور خالد هو الآخر عن الوفاء بالتزاماته في تحقيق الأحلام، اعترف بذلك صراحة على عشاء في الدار كان الأخير، وأقر اصطدامه بالروتين الذي زاد عن سابق العهد عدة درجات، وكذلك حجم الفساد، وإصرار السياسيين على فرض المطاليب، وعدم الالتفات إلى تنظيراته التي أخذت منحى جديداً، يَفصلُ فيه الدين النقي عن عالم السياسة الموبوء، وفي المقابل قرر، بسببها ترك البلاد، الرجوع إلى هولندا حالماً هذه المرة العودة إلى وظيفته السابقة محاسباً في دار بلدية أمستردام، وإن تعذر هذا، فإدارة محل لبيع الزهور، يشتريه بمبلغ وفره من راتبه العالي كمستشار، مؤكداً لزملائه القريبين أثناء التوديع بالمطار، أنه لن يرجع إلى بغداد التي تنهشها الذئاب ثانية، واصفاً العمل في أيامه الأخيرة، أنه: (قتال وحوش كاسرة، صراع حيوانات جائعة، لا هم لمن يتدافع سوى ملء البطون بالسحت الحرام، وإرضاء الأعلى في الحركة والحزب، مجاميع ألتحق أغلبها إلى العمل على وفق الحصص التي قسمها مجلس الحكم، بعضهم انتهازيون، يدعون التدين، وهم لم يُصَلّوا ركعة واحدة من قبل، وبعضهم الآخر لم يقبل مناداته قبل خلع بدلة الزيتوني إلا بكلمة رفيق، وبعد خلعها في يوم السقوط وضع في أصابع يده اليمنى خاتمين، وكذلك في اليسرى خاتمين مختلفتين في الألوان، لا يقبل مناداته إلا بكلمة سيد، بعضهم لصوص لا قبل له، ولكثير من المخلصين الوقوف أمامهم، ومقاومة تطلعاتهم الشخصية وطموحاتهم غير الشرعية). وفي لحظته الأخيرة أكد بخبرة العارف في الأمور السياسية أن العراق سيمر بأيام عصيبة، وسيشهد معارك طويلة، بعضها مع خصوم وفدوا من الخارج تحت ستار الدين، وبعضها الآخر مع أعداء من نفس الطائفة والدين، نهايتها خسارة واضحة لحكم الدين الذي يراد له أن يسود، التفت أخيراً الى الدكتور عامر من بين المودعين، نصحه ضرورة الالتحاق بالجامعة على الفور، أو العودة إلى ليبيا من جديد كذلك على الفور، مستشهداً بمقولة مشهورة للزعيم الوطني المصري المعروف سعد زغلول بداية القرن الماضي (مفيش فايدة).

كان الالتحاق بالتدريس في الجامعة سهلاً، جرى سريعاً دونما عقبات، ربما حصل ذلك التسهيل بدفع من جهات سياسية ممثلة في مجلس الحكم ترى في افكاره العلانية قدراً من الخطورة على مشاريعها، وكان النصف الثاني من العام الدراسي قد انتهى دون مشاكل داخل الجامعة، أو خارجها، وحل من بعده العام التالي (٢٠٠٥)، جلبت نهايته مشاهد مسلحين في شوارع بغداد على مرأى من الناس، زادت في العامرية بشكل ملحوظ بعد صلاة العشاء، عندها تبدل المرح المعهود في سلوك الدكتور عامر باتجاه الجد الممزوج بغضب الانفعال، وتحولت السعادة التي كانت تغمره الى حزن شديد، لا يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه، إلا بعبارة (لا تشغلوا بالكم، إنها هموم العراق)، ولا يبتسم لابتسامة حبيبته شذی کما كان من قبل، وبات الحال يزداد تعقيداً وخطورة.

.........

يتبع

للراغبين الأطلاع على الجزء السابق:

https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/55475-2022-09-05-16-09-45.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1209 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- مسؤولون أميركيون: خياراتنا في إيران استهداف أفراد أو تغيير النظام

- مسلسل_عمر - الحلقة السابعة

- رمضان في العراق .. مائدة عامرة بطقوس متوارثة ونكهات لا تغيب

- طرائف "رمضانية" من التراث العربي

- كركوك في ذاكرة المؤسسات: إصدار تاريخي جديد للباحث نجات كوثر أوغلو

- الاعتزاز بالموروث الحضاري: وعي الذات وأصالة الانتماء في ذاكرة المدن.

- كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الام اللغة الكوردية: بين مجد الهوية وخطر التهميش

- كيف يوقف صيام رمضان عجلة الشيخوخة؟

تابعونا على الفيس بوك